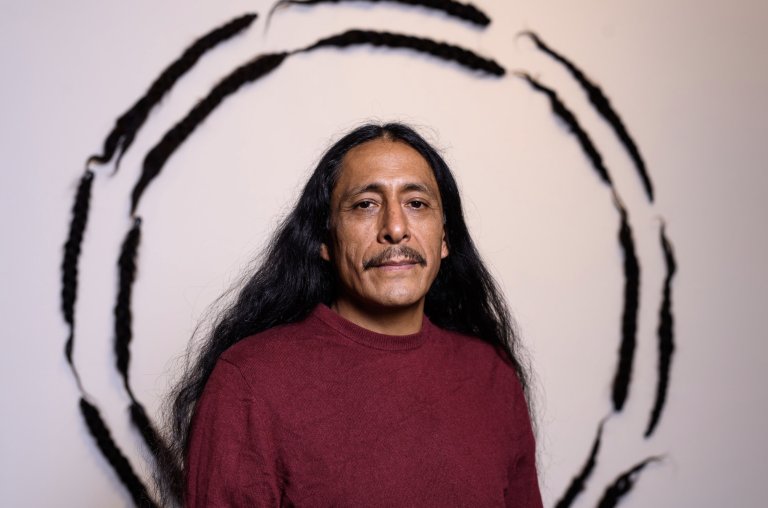

Barro, textiles y discursos que cruzan fronteras, Juan Canela hace del arte un espacio de experimentación y encuentro. Entre Panamá y Ciudad de México, la institución y el territorio, el curador construye una práctica que piensa el hacer artístico como un espacio de relación y escucha. Español, nacido en 1980, Canela dirige actualmente la curaduría del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá), ha sido director artístico del evento Zona MACO en Ciudad de México (2020-23) y recientemente curador de la sección “Encuentros” en ARTBO Bogotá 2025. Su mirada busca tender puentes entre contextos, geografías y sensibilidades. En esta conversación reflexiona sobre los desafíos del arte latinoamericano, las urgencias que atraviesan la región y la necesidad de imaginar otras formas de convivencia y creación.

—Cuando se habla de “arte latinoamericano”, suele haber una tensión entre la necesidad de nombrarse y el riesgo de caer en una etiqueta. ¿Cómo pensás esa dualidad?

—Hablar de Latinoamérica es difícil porque estamos hablando de muchos mundos. Brasil es un mundo, Argentina es un mundo, Colombia, México, el Caribe, Centroamérica… Cada uno con sus idiosincrasias, sus ecosistemas, sus formas de entender la vida y el arte. En las últimas décadas hubo un interés general por la creación latinoamericana que ayudó a visibilizar ciertas características, pero a veces también la simplificó. Lo fascinante es justamente su complejidad: es un territorio atravesado por cuestiones que hoy son centrales a nivel planetario —los movimientos migratorios, la biodiversidad, las espiritualidades ancestrales, la defensa de los territorios—, pero se los toca siempre desde una pulsión vital, desde lugares de verdad. Tiene que ver con una actitud que cuestiona las jerarquías establecidas del conocimiento y del gusto, que reconoce otras epistemologías y temporalidades. En América Latina se producen pensamientos y prácticas que no necesariamente pasan por el canon occidental, y eso es muy inspirador. Trabajar desde ahí implica escuchar, aprender, dejar que esas otras formas de entender lo artístico nos transformen.

—¿Sentís que esa vitalidad tiene más presencia en el contexto global?

—Sí, sin duda. Hace veinte años, lo que importaba sucedía en los países del norte. Hoy eso ya no es así. Ciudades como São Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires se convirtieron en polos de producción, circulación y pensamiento. También hay un diálogo cada vez más fuerte entre el sur y el sur: entre América Latina, África o Asia. Compartimos preocupaciones, modos de hacer, ritmos distintos. Ese corrimiento del eje hace que el arte latinoamericano no sea una periferia, sino un nodo central desde el cual pensar el presente.

—¿Qué urgencias está señalando la escena artística en la región?

—Hay muchas capas. A nivel estructural, la gran pregunta es cómo repensar las instituciones y los proyectos desde nuestros contextos. Durante años replicamos modelos del norte global —museos, galerías, tiempos de producción— que no necesariamente nos representan. Aquí los ritmos son otros, la climatología es otra, las relaciones sociales también; y a eso se suman otras epistemologías. Cuando entran en juego las espiritualidades indígenas o afrodescendientes, cuando se incorporan modos de conocimiento no occidentales, las formas de hacer cambian necesariamente. El arte está diciendo que necesitamos otros modos de entender el mundo, otras ontologías. También hay una conciencia muy fuerte sobre el entorno natural, la defensa de los territorios y la soberanía frente al extractivismo: todo eso atraviesa nuestras prácticas.

—¿Es posible hablar entonces de una sensibilidad o estética latinoamericana común?

—Hay trazos compartidos, pero siempre dentro de una enorme heterogeneidad. Hay una historia de vanguardias que llegaron de Europa y se mezclaron con tradiciones locales, con oficios como el barro o el textil. Esa mezcla da lugar a piezas muy particulares. Pienso en artistas que trabajan el textil en México, Guatemala o Paraguay; lo hacen desde un entendimiento contemporáneo, pero con un legado de siglos. Eso no sucede en otro lugar del mundo, y por eso me gusta pensar la región más como una constelación que como una categoría fija. Es valioso reconocer la diversidad y no reducirla a una etiqueta de mercado.

—El mercado siempre aparece como una fuerza que tensiona esas búsquedas. ¿Cómo ves su papel?

—Es una parte inevitable del ecosistema artístico, pero es complejo. Vivimos en una sociedad de mercado, y convertir algo con tanta carga simbólica y afectiva como una obra en una mercancía siempre genera contradicción. A lo largo de la historia, ha habido intentos de resistirlo pero este siempre termina absorbiendo todo. Dicho esto, también cumple un rol necesario. Las galerías y ferias permiten que los artistas vivan de su trabajo. Lo fundamental es que acompañen a los artistas: que los apoyen en la producción, en las residencias, en la construcción de una trayectoria institucional. El problema es cuando todo se reduce a compraventa. Hoy también hay ferias que buscan repensarse, entenderse como ocasiones de encuentro y diálogo más que de simple transacción.

—¿Y qué pasa con las prácticas experimentales, que muchas veces no son “vendibles”?

— No es fácil mantener espacios que las habiliten, porque las lógicas de producción son fuertes y muchas veces te arrastran. Pero creo que se trata de insistir en los márgenes. Los curadores, las galerías, las instituciones tenemos que acompañar esos procesos experimentales y adaptarnos a ellos. Claro que es más fácil vender una pintura que una performance o una instalación efímera, pero todo tiene su lugar. Para mi la experimentación es vital: es lo que mantiene al arte vivo, lo que lo conecta con la vida real. Necesitamos inventar nuevas formas de visibilizar estas prácticas, imaginar otros formatos, otros modos de circulación ya que lo importante es instar y sostener las búsquedas más arriesgadas; sin ellas, la creación se empobrece.

—En los últimos años, el rol del curador ha cambiado mucho. ¿Cómo entendés el trabajo curatorial?

Para mi la curaduría no se limita a armar exposiciones ni a organizar contenidos. Implica pensar desde un lugar, desde una posición política, afectiva, incluso corporal. Curar es crear contextos, tejer relaciones entre piezas, artistas y públicos, pero también entre formas de conocimiento y modos de estar en el mundo. En ese sentido, me interesa pensar la curaduría como un espacio de mediación y cuidado, pero también de riesgo: un laboratorio donde se pueden ensayar otras formas de convivencia y pensamiento.

—En tu quehacer curatorial hay una dimensión colectiva muy fuerte. ¿Qué significa para vos curar en colaboración?

—Siempre he entendido la curaduría como un trabajo en conjunto. No hacemos nada solos: mi ideal es relacionarme con artistas, otros curadores, pensadores, comunidades. Me interesa que esa colaboración sea real, no sólo discursiva. Cuando tengo una idea, suelo llamar a artistas que están pensando en lo mismo para empezar a construir juntos. En esos procesos, los artistas no solo muestran sus creaciones, sino que participan del pensamiento que da forma al proyecto. Y eso hay que visibilizarlo. También tiene que ver con los afectos. No es algo mecánico. Cada exposición es un encuentro entre personas, subjetividades y sensibilidades. Cuidar esos vínculos es parte del proceso. Hay que dejar lugar a lo inesperado, permitir que algo que no estaba previsto suceda.

—¿Y qué desafíos implica ese modo colectivo?

—Muchos. Los procesos se complejizan, los tiempos se alargan, las estructuras no están preparadas para eso, hay que romper con ciertas jerarquías. Pero también es la forma más honesta y rica de hacer las cosas.

—¿Existen medios o formatos que te resulten especialmente potentes?

—No depende tanto del medio como de la pulsión con la que el artista crea. Ahora bien, sí hay cosas que me resuenan más como la performance, la instalación, todo lo que involucre al público y genere experiencias compartidas. Recuerdo un proyecto que realizamos en el MAC Panamá donde a partir de la exhibición de Cisco Merel se construyó una casa de barro dentro del museo, siguiendo una técnica tradicional del interior. Cada dos domingos nos reunimos con gente de la comunidad, preparábamos el barro, cocinábamos, bailábamos. El público participaba y la casa se fue levantando entre todos. Fue una exposición sobre arquitectura, sí, pero también sobre economía, comunidad y afecto. Ese tipo de experiencias me parecen poderosas porque desbordan las estructuras institucionales. El museo se llenó de barro, de risas y de vida. Y eso es el arte también.

—En tus reflexiones aparece mucho la idea de “imaginación” como una fuerza transformadora. ¿Por qué es importante recuperarla hoy?

—Porque la hemos perdido. El sistema nos quitó la capacidad de imaginar otras formas de vivir, de hacer. La noción de utopía parece una ingenuidad, pero es esencial. Sin imaginación no hay futuro posible. Con varios colegas venimos pensando cómo recuperar esa capacidad, cómo inventar estructuras más coherentes, más humanas. Proyectos más pequeños, más lentos pero más significativos. Formas de relación más éticas. Nuestro trabajo es acompañar la creatividad por fuera de los márgenes y generar las situaciones donde esa imaginación pueda suceder.

—¿Qué papel deberían jugar las instituciones en ese proceso?

—Tienen un reto enorme. La sostenibilidad económica es complicada y eso obliga a estar constantemente buscando recursos, a estar involucrado en muchos proyectos para sobrevivir. Pero justamente el desafío es imaginar estructuras que sostengan sin caer en la lógica de la productividad constante. Si no lo hacemos, vamos hacia la autodestrucción.

—Después de todo lo que has visto y acompañado, ¿qué te sigue sorprendiendo?

—Que una pieza puede erizarme la piel. Enfrentarme a una obra y que me atraviese algo físico. Los artistas tienen esa capacidad de absorber la complejidad del mundo y devolverla convertida en algo sensible, afectivo, que te hace entender con el cuerpo, no solo con la cabeza. Eso me conmueve muchísimo. Y es lo que me da fuerza para seguir generando espacios donde eso pueda pasar. Porque, sinceramente, creo que el mundo es un lugar mejor cuando hay artistas creando.

—¿Y si tuvieras que definir qué es el arte?

—No lo sé, y ahí está su mayor valor. No se puede definir: cambia, se transforma, se escapa. Tiene que ver con lo estético, lo emocional, lo vital, lo espiritual. Esa imposibilidad de fijarlo es lo que lo mantiene vivo.