El terreno ideal tendría aparentemente ciertas cualidades comunes con (a) un cuadro: límites definidos, una distancia accesible, etc.; (b) un escenario teatral: una apertura expectante a los acontecimientos, con un máximo de posibilidades para las entradas y salidas.

John Berger, Mirar.

Los próximos párrafos proponen una lectura de “Las dos hermanas”, el capítulo XIV del film Historias extraordinarias (Mariano Llinás, 2008). Más específicamente sobre cómo, al asentarse en el campo, la narración inaugura un conjunto de operaciones nuevas: una desaceleración abrupta del vértigo de los acontecimientos, la alternancia de la forma paisaje y la forma retrato, y la irrupción de lo que podemos llamar, inicialmente, “el teatro”.

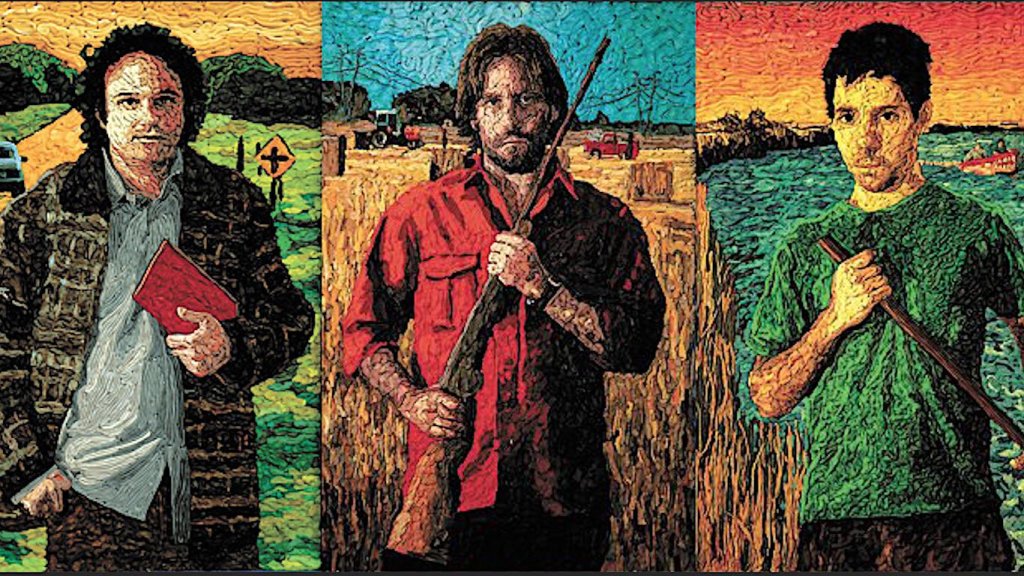

I. Saponara en el tríptico

Quien haya visto la película recordará su duración y su consiguiente división en tres partes. Ubiquémonos en el comienzo de la tercera: el momento en que la película afronta el mal de la extensión. Cuando la narración parece haber detonado en todas las direcciones posibles y los episodios aparentemente dieron todo lo que tenían para dar (acabamos de presenciar el despliegue del caso de Lola Gallo, el episodio del león y la secuencia de la tormenta y el sueño de H), en un gesto de valentía, la voz narradora señala que todavía hay más. Lo hace sobre una inolvidable secuencia de transición: una pantalla dividida que reúne artificialmente a los tres protagonistas en un mismo plano. Tres viñetas donde podemos ver que: X golpea brutalmente la pata de una silla con ayuda de un cenicero, como intentando arreglarla; Z está parado, hachando un tronco; y H busca, derrotado, despabilar el motor de su lancha. Las imágenes duran y su convivencia genera una suerte de partitura musical a partir de los golpes y ruidos. Las tareas repetitivas se acoplan y la voz narradora anuncia: “Bueno, a partir de ahora empieza el final. Las historias comienzan a hacerse más vagas, pero también se encaminan hacia algo parecido a una conclusión”. Entonces, las postales “serias” de los tres héroes cambian progresivamente, viran hacia otras situaciones. La primera imagen, que presentaba a los tres personajes sumidos en exigente concentración dentro de un rectángulo, se tiñe de un color. Se instala otra imagen que, al ofrecer un recorte más amplio que propone una reciprocidad entre figura y paisaje, amplía la perspectiva y anticipa un destello del recorrido de cada uno. Como si se tratara de uno de esos enormes trípticos pintados y divididos en hojas, de izquierda a derecha, las viñetas-paneles se reaniman una por vez y terminan configurando una bandera: en rojo, la silueta de X transita un camino de amplios horizontes; en azul, Z emprende una caminata junto a un personaje aún desconocido por lo que parece una casa de campo; y en verde, los perfiles de H y César se abren paso en las quietas aguas del río Salado. En el movimiento de esta “imagen-bandera” o “imagen-promesa” se condensa un pasaje. Como si las imágenes nos recordaran que X, Z y H son tres personajes que asumen el reto de salirse del camino cotidiano para acceder al desafío de lo inesperado. Esta secuencia-tríptico concentra el arco que va del quehacer doméstico -instante cualquiera de un encadenamiento fluido y acostumbrado de acontecimientos- hasta el desvío, un quiebre que perturba la corriente habitual. Un movimiento que, desde el punto de vista del filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel (1858-1918), equivale a la vivencia de la aventura: el brote de cierta alteridad o extrañeza que rompe con la continuidad de la corriente habitual de nuestros días.

Pero volvamos a la historia que nos ocupa y detengámonos en ese personaje desconocido que ha de volverse fundamental: Saponara, el dueño de la granja.

II. El remanso del rey manso

El episodio empieza cuando Z (interpretado por Walter Jakob) despierta en los dominios de un jefe de familia “medio italiano” que convive con sus dos hijas y su sobrino. (Si recapitulamos, podremos recordar que el personaje de Z es el flamante gerente de una oficina de pueblo que se autoimpone una extraña misión: seguir el rastro del “mapa del tesoro” de su predecesor.) La noche anterior, mientras Saponara (Horacio Marassi) recorría sus terrenos en el tractor, encuentra un cuerpo tendido y decide ocultarlo: “… en un momento, dice haber encontrado un animal grande y largo tirado en medio del surco. Era Z desmayado, oliendo a humo y a cloro”. Como señala la voz relatora a través de este juego de encastre de imágenes que se superponen (la frase encimada a la presentación de Z sobre el piso de tierra del galpón donde se encuentra oculto), la metódica iniciativa de camuflaje de Saponara obliga a Z a “echar raíces” y mantenerse quieto, como un animal fantástico que puede imitar las estructuras y los contextos en los que se introduce de manera intrigante. Este cauteloso soberano instala, a través de su llana cordialidad, un claro de aire y luz, lejos de la enredada maraña de códigos, fotos, cartas, mapas, documentos falsos y negocios turbios, que dan forma a la obsesión de Z por la vida del misterioso Eugenio Cuevas. La película elige resignar la originalidad de sus argumentos anteriores para proponer un paréntesis, un punto de inflexión. En este sentido, si bien la vida rural aparece, en primer lugar, como válvula de escape, modifica la materia y el asunto de la historia de Z. La impronta cómplice de Saponara sacude el ritmo de los acontecimientos. Su sabiduría de “rey bueno, pacífico e inofensivo” que “insiste en jugar al experimentado” coloca a la película en un tiempo distinto, un tiempo dilatado y lento.

El campo circunscribe y sujeta la historia de las dos hermanas, generando un doble movimiento de contención y suspensión. La película propone una especie de pausa poética en donde emergen nuevas tonalidades emotivas y atmosféricas gracias al contacto armónico con la tierra, los animales y la vida familiar. La vida campestre apunta a la proximidad entre los cuerpos y el medio ambiente, y esto dispone el terreno para la emergencia de matices delicados, románticos: un destino sentimental. Este rincón feliz en armonía con la naturaleza propicia un cambio, una posición diferente: una lectura del paisaje como proceso anímico. Esto puede comprenderse mejor si antes de avanzar atendemos a una objeción que plantean las ideas de Simmel: “¿con qué derecho es considerado el sentimiento humano, como cualidad del paisaje, esto es, de un complejo de cosas naturales carentes de alma? Este derecho sería ilusorio si realmente el paisaje sólo consistiera en aquella sucesión de árboles y colinas, aguas y piedras. Pero él mismo (el paisaje) es una figura espiritual, no se puede tocar en el exterior o caminar a través de él, vive sólo gracias a la fuerza unificadora del alma (espíritu), como cruce dado con nuestra creatividad, una trama que no es expresable con algo mecánico (…) De este modo, la unidad que lleva a cabo al paisaje como tal y el sentimiento que nos sale al encuentro a partir de éste y con el que lo abarcamos, son sólo la descomposición de uno y el mismo acto anímico.” (Simmel, 1986:184)

Es decir, a lo largo del recorrido de la película, la forma paisaje aparece ya como unidad de conexión del individuo con una extensión infinitamente mayor. Tracemos una comparación con las otras dos historias: la pequeña figura de H frente a las planas aguas del río o X espiando e ingresando en el cuadro en el episodio del tractor. A diferencia de estos, y gracias al empuje estratégico de Saponara, el capítulo de la granja, reacomoda su diagrama con unas pocas pero esenciales pinceladas. La narración instala, a través del asentamiento en el campo, un clima de contacto que no es objetivo ni subjetivo en sí sino que, más bien, propone un medio de intercambio dinámico que parece impregnarlo todo con su perfume: los frutos, las costumbres, los gansos, las abejas y los amores se nutren de un clima ideal. Por todo esto, la interrelación entre los personajes de la granja, la descripción de sus personalidades y de los rasgos que distinguen a cada uno, el drama que surge del magnífico balance entre paisaje y sentimientos, convierten a este episodio en un "remanso pastoril", una pequeña historia de trama amorosa como tantas que interrumpen las andanzas de Don Quijote, cuando él y Sancho se encuentran con aquellos pastorcitos que relatan las historias de sus amores, describen paisajes idílicos y comparten su predilección por la vida sencilla fuera del orden de la corte y de la ciudad.

El giro afectivo que implanta la apacible vida campestre todavía ensancha más su jugueteo. Como un soplo de aire fresco, la película propone un cruce con otras formas artísticas. Se levanta el telón y Saponara presenta a Z como “Raúl”, un antiguo camarada que repone fuerzas luego de una imprecisa peripecia.

III. ¡Raúl!

A partir de que Z se esconde en la granja para ocultar sus huellas y se convierte en Raúl, la estadía en el campo se torna espesa, frondosa para la película. La comparación con la lógica del teatro, en tanto instaura un “sitio para la contemplación”, carga de sentido de juego al episodio y ayuda a visibilizar la metamorfosis del personaje: “Z se integra inmediatamente a la vida de la granja. Una vida metódica y repetitiva como una representación teatral. Cada uno, cada día, hace su papel, cada uno hace lo que tiene que hacer y lo que se espera de él.” Recordemos que la raíz de la palabra griega theatron está asociada a la evolución de rituales relacionados con la caza y con la recolección de frutos y alimentos propios de la agricultura, que luego desembocaron en ceremonias dramáticas a través de las cuales se rendía culto a las divinidades y sentaban preceptos espirituales. De modo similar, la dinámica de acción y observación que asume Z mediante el cambio de identidad produce un movimiento, de un lado a otro, que vuelca la interioridad de Z –detrás de la máscara de Raúl– hacia el rostro de los integrantes de la granja, al tiempo que transforma la realidad externa en una relación íntima, consigo mismo y con los demás.

Esto se puede ver en la secuencia de presentación del funcionamiento de la casa, cuando se muestra la cadena de colaboración en el reparto de los frascos en la cocina, con el ventanal detrás. El delicado revoloteo de la cámara en esta escena, como el batir de alas de una mariposa, rodea el espacio posándose en infinitos detalles: manzanas mordidas, huevos desparramados, listas de pedidos, ladridos de perros, cajones que se abren, bocados que se roban, cuchillos que se afilan, tijeras que se buscan, retos y advertencias a los gritos. El despliegue de la rutina diaria parece ensancharse e instalarse gracias a las potencialidades –decididamente teatrales– que favorece un espacio recortado. La resolución de esta escena en un plano único expresa una relación simultánea entre diferentes factores o capas que se superponen: una superficie de teatralidad en donde las tareas simples pero firmes, las actitudes y gestos, las entradas y salidas de cuadro y el nutrido fuera de campo sonoro permiten entender rápidamente la naturalidad con que Z se integra a esos gustos, humores, fortalezas y debilidades. Se siente un tranquilo optimismo que ilumina todo por igual.

Si la comparación con el teatro permite captar la novedosa interacción que propone el ambiente del campo, la forma retrato es el mecanismo que definitivamente conmueve el ritmo del episodio.

IV. La cara visible de la vida sensitiva

Un flechazo en el corazón del episodio. La película se arriesga, nos abstrae del paisaje y propone una presentación “afectiva” de las hermanas a través de la forma retrato. Un conjunto de primeros planos produce una ruptura. El rostro enorme que se da a ver se instala y asumimos la posición que construye el personaje desde su mirada, que parece incluirnos. La imagen provoca un deseo creciente de cercanía, de mezcla con dos bellas mujeres que se revelan o sacan afuera su vida interior. Como las pinceladas de colores agrupados de impresionistas, que al ser contempladas a distancia se funden en el ojo del espectador, se insinúa el perímetro de un triángulo amoroso. La duración de las imágenes permite deslizar el ojo por la superficie del plano/cuadro. En este sentido, la “forma” que intenta capturar la imagen de cada una compila cualidades físicas, visuales, fotográficas, en combinación con la voz. Mediante el retrato la película propone una imagen cercana y abierta, que traduce un estado interno y a la vez nos deja aire para experimentar nuestras emociones.

El primer plano ofrece un recorte, un acercamiento extremo al rostro de las hermanas, mientras la voz narradora propone una descripción íntima de trazos y ritmo propios. La caracterización de Alicia (Lola Arias) plantea una composición de tonalidades oscuras, bordes nebulosos y filosos. Algunas imágenes de perfil con el rostro descentrado y el cuadro vacío se deslizan mientras la voz insiste varias veces sobre la mirada (“mirada incisiva”, “mira fijo”, “mira al vacío”). Alicia piensa en algo más, parece reservarse. La proximidad que instala el tono de la voz sobre el semblante genera una expectativa. Sobre el final del relato, finalmente unos enormes ojos amarillo-ocre nos fulminan: “Por momentos, parece un ave de presa, un águila expectante, a punto de atacar. En esos momentos se vuelve hermosa, deslumbrante.” En el caso de María Luisa (Mariana Chaud) sucede otra cosa. El retrato de la tranquila artesana de casa parece pintarse con colores cálidos y claroscuros insinuantes. Desde el primer instante, la expresión nívea y suave de una sonrisa difuminada interpela al espectador: “Detrás del carácter reservado esconde una gracia que desacomoda y que sorprende. Es de una belleza secreta, huidiza, tardía y repentina.” La ternura que despliega la dulce mirada de María Luisa se confunde con la nube de follaje que enmarca su rostro en un gesto de caricia, cautivándonos.

La imagen expansiva del retrato de las hermanas emplaza la relación amorosa como un desafío de perplejidad que abre nuevos lugares de desarticulación. Cuando amamos a una persona, su imagen que se ajusta al sentimiento que nos invade, es múltiple y cambiante. Según Jean-Luc Nancy, el retrato gestiona un encuentro, produce una exposición o una relación de abordaje: “El retrato, menos que evocación de una identidad (memorable) es evocación de una intimidad (inmemorial). La identidad puede estar en el pasado, la intimidad no está más que en el presente.” (Nancy: 62) La morfología de la naturaleza, sus leyes, regularidades y posibilidades construyen un retrato de sentimientos, en donde las formas sugeridas por la luz, la cercanía, las tonalidades más claras, se acoplan a la duración de la mirada directa, que junto con la voz indican un mundo más allá de su recorte, un entrelazo de interioridad y exterioridad que termina desbordando y resquebrajando las formas que expresa.

IV. Revelador emocional

En el final, Z se anima y comparte su experiencia tras las pistas de Cuevas. Saponara lo escucha y se entusiasma. El viejo interviene, propone un plan, hace averiguaciones, se involucra con comentarios firmes, argumenta, se mete en el juego. La conversación permite advertir que, tal vez, lo fundamental en la aventura no sean los acontecimientos fabulosos, sino la forma en que estos traducen nuestras vivencias, el modo en que existen a través de la memoria, la imagen y la tradición narrativa; en otras palabras, la ficción. La aventura, como el viaje o la obra de arte, se expande y crece a través del tiempo, mediante el encuentro y el intercambio con otros que aportan opiniones, impresiones, críticas. En este sentido, la colaboración comprensiva de Saponara prolonga la aventura de Z, le da cuerpo, como si a partir del relato la aventura cobrara vida propia. La aventura, bajo la hechura del cuento, se reinventa y conquista un carácter estético: “Pues constituye, ciertamente, la esencia de la obra del arte el hecho de que extraiga un fragmento de las series interminables y continuas de la evidencia o de la vivencia, que lo separe de toda interrelación con lo que viene antes y lo que viene después, y le dé una forma autosuficiente, como determinada y sustentada por un centro interior.” (Simmel, 1988:13). Saponara es el consejero clave detrás de la armonización de las piezas, un “revelador emocional” que vuelve perceptibles sensibilidades ocultas, quien gestiona, escenifica y produce un idilio sereno, necesario en la aventura de Z. El rey que moldea una realidad, una transmutación, un paso fluido. En definitiva, permite que la experiencia del campo se produzca, y está ahí para disfrutarla: “Acá estoy, cuando me necesiten. Yo soy así.”

Referencias bibliográficas:

-Berger, John (2005). “Un prado” en Mirar. Buenos Aires: Ediciones de La Flor.

-Nancy, Jean-Luc (2006). La mirada del retrato. Buenos Aires: Amorrortu.

-Simmel, George (1986). “Filosofía del Paisaje” en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona: Península.

-Simmel, George (1988). Sobre la aventura. Barcelona: Península.