Pocas veces una línea puede ser tan precisa y filosa como la que dejó el curador paraguayo Ticio Escobar en una minúscula oficina del Museo Nacional de Bellas Artes tras una recorrida por la muestra Tekoporã en agosto de 2015. Escobar, una de las voces más lúcidas e incorruptibles del arte antes del arte (pongámoslo así: la creación precolombina que no contaba con la contemplación y legitimación europea) había provocado, en complicidad con Andrés Duprat, un acto ligeramente subversivo (¿o quieren leer por enésima vez “disruptivo”, esa palabra que ya nadie sabe ni lo que quiere decir?), cómo llenar un espacio consagrado al arte clásico de objetos plumarios, santería, máscaras rituales indígenas y aquellos que hoy buscan mantener esa raíz. No eran “artesanías”, no, Escobar que dirige el Museo del Barro en Asunción había desplazado las categorías de una manera ampulosa. Pero advertía: “Es cierto que la diversidad corre el riesgo de ser copada por el pintoresquismo global”.

La muestra coincidía con un aniversario vergonzante: el sesquicentenario de la Guerra de la Triple Alianza con la que Argentina, Brasil y Uruguay ahogaron el desarrollo del Paraguay hasta bien entrado el siglo XX. De las secuelas de esa guerra, que dejó un tendal de combatientes guaraníes muertos calculado entre 150000 y 500000, con la consecuencia de una superpoblación de mujeres y huérfanos y del aislamiento al que fue sometida Asunción por la dictadura brutal de Stroessner, quedó una forma única a la que la mirada educada subsumió en artesanía.

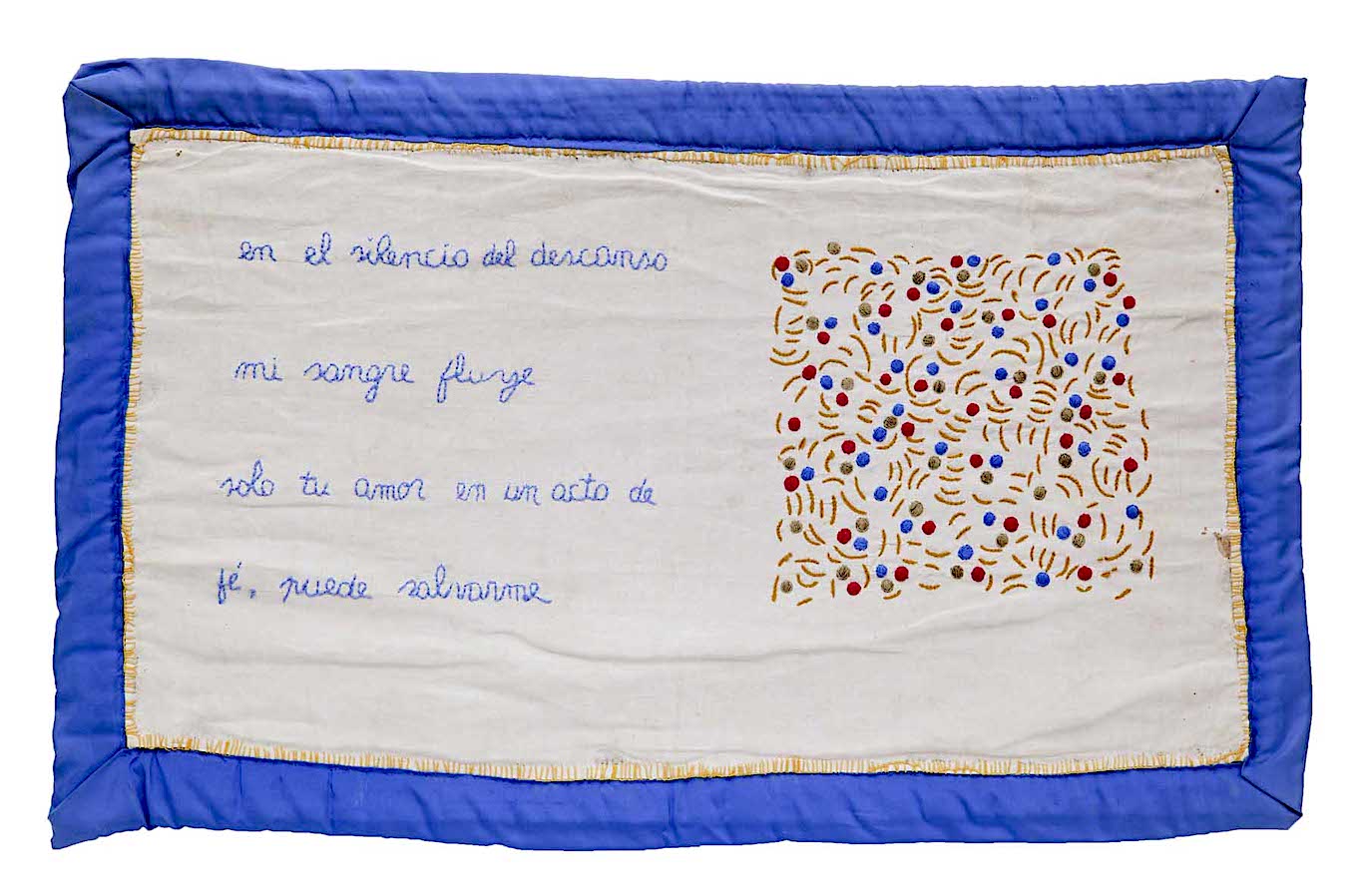

De esa cultura abortada es como apareció como un rayo inadvertido la obra de Feliciano Centurión cuya coincidencia en el tiempo con la galería del Centro Cultural Rojas no pudo ser más precisa: tal para cual. Feliciano expuso a los 30 años su primera muestra de pinturas en el espacio abierto por Gumier Maier y la aproximación doméstica de su práctica se entreveró con la estética gay (dejemos lo de queer para los estudios académicos del siglo XXI) y lo que de forma despectiva se llamó “arte light” cuando era una reformulación de la relación entre arte pop y cultura popular. El nuevo signo del arte contemporáneo. Con Feliciano Centurión aparecieron las frazadas, el soporte de la ausencia de su madre como todo abrigo artístico, los repasadores como pancartas blandas, soportes de palabras de apariencia trivial pero tan profundas como “deja que el amor nos guíe”. La domesticidad de Centurión, tan arraigada en la matriz histórica del Paraguay, desafiaba el imperativo kitsch al que el ojo entrenado lo forzaba. Una artista como Fernanda Laguna hubiera resultado imposible sin sus paraguayismos.

Otra vez hay que ponerle el micrófono a Escobar para que ausculte el sagrado corazón de Feliciano. “Una de las últimas obras de Feliciano trabaja lo cursi y lo trivial hasta un extremo tal que recala en una posición, casi diría, radical. Los pequeños trozos de encaje y gobelino son bordados manualmente con leyendas breves que hablan de amores ideales, de miedo a la soledad, de despedida y esperanza. Son conjuros nimios, lugares comunes rehabilitados por la verdad de una situación límite que los torna vibrantes y extremos, casi circunspectos”.

Feliciano Centurión murió de HIV en Buenos Aires en 1996 después de que su arte de todos los días se consagrara en la Bienal de La Habana. Habrá llegado al final del camino tan frágil como sus bordados y estampas que lejos buscaban disimular el pecado original de la artesanía tal como lo hacen las vasijas arqueológicas elevadas (en todo sentido) a la categoría de arte del tucumano Gabriel Chaile. Lo que el sistema arte consume y legitima en su desmesurada escala tal como quienes vuelven de los Valles Calchaquíes con la creencia de que los objetos de la cultura aguada (años 600 al 900) trasuntarán algún que otro misterio. El peligro sobre el que Escobar alertaba y del que Centurión escapó con la elegancia de un Federico Moura.