Semanas atrás, el ensayista full time Rafael Cippolini dio una charla en el marco de la exposición Intergaláctico que celebra el costado más sci fi de Gyula Kosice, un universo de neones, plexiglás y la consumación de su utopía: La Ciudad Hidroespacial. Sobre el escenario del auditorio del Malba, Cippolini, de sombrero y anteojos oscuros, ejecutó una suerte de stand up a media luz, apocado. Nada del histrionismo hiperkinético que requiere el género sino una suma de meditaciones, entrecortadas por una emoción íntima, con una imagen fija en la pantalla en la que se veía una carpeta en la que decía “Kosice” y en donde se adivinan documentos preciosos sobre la relación que el ensayista y curador estableció con uno de los fundadores de la primera vanguardia rioplatense: Madí. De Buenos Aires y Montevideo, una versión superadora de las abstracciones geométricas neerlandesas (De Stijl, Neoplasticismo) liberando a la pintura de su cárcel: la ventana del quattrocento. Formas liberadas como flechas apuntando al corazón del cosmos.

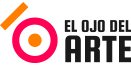

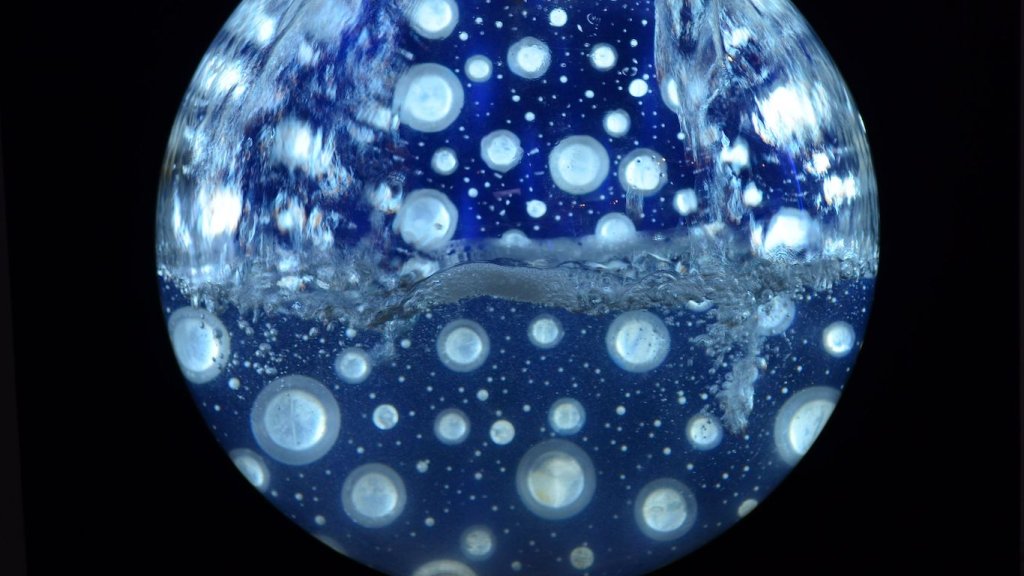

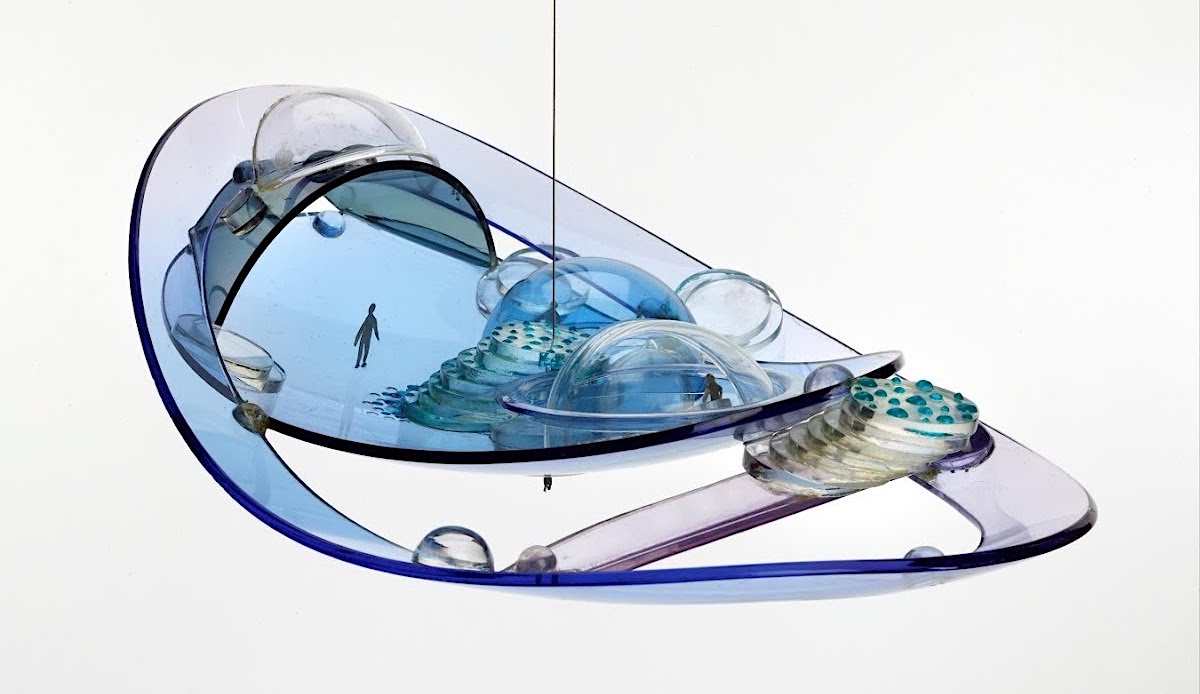

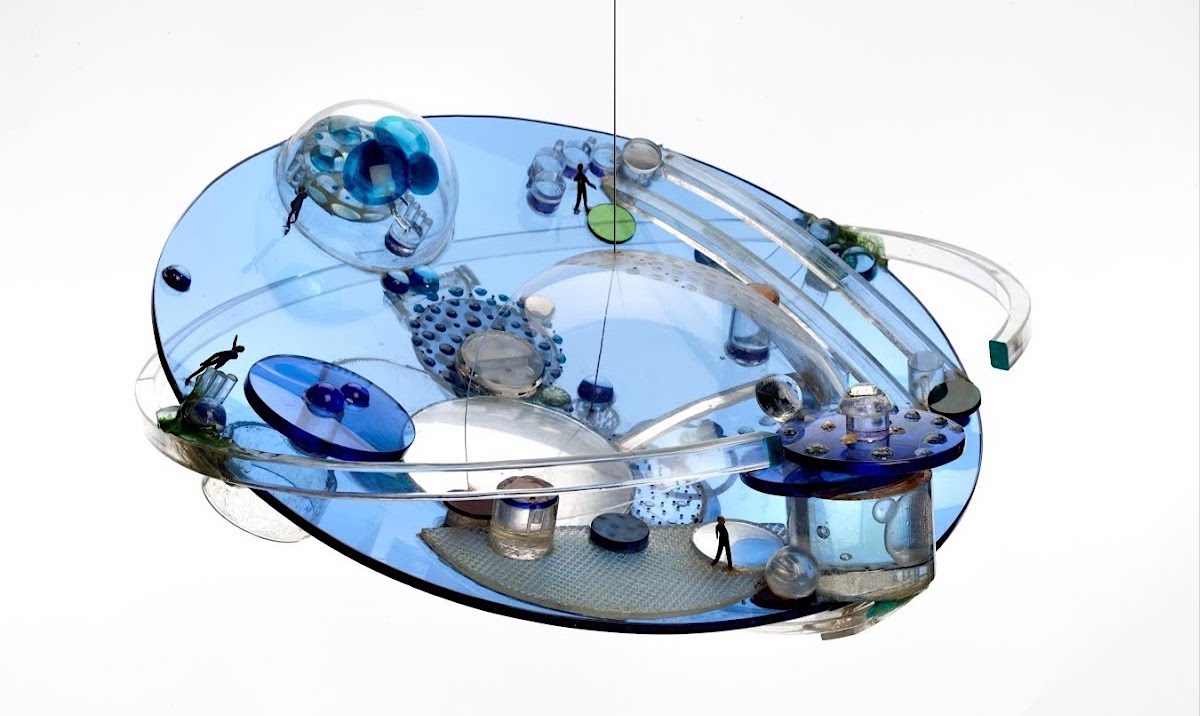

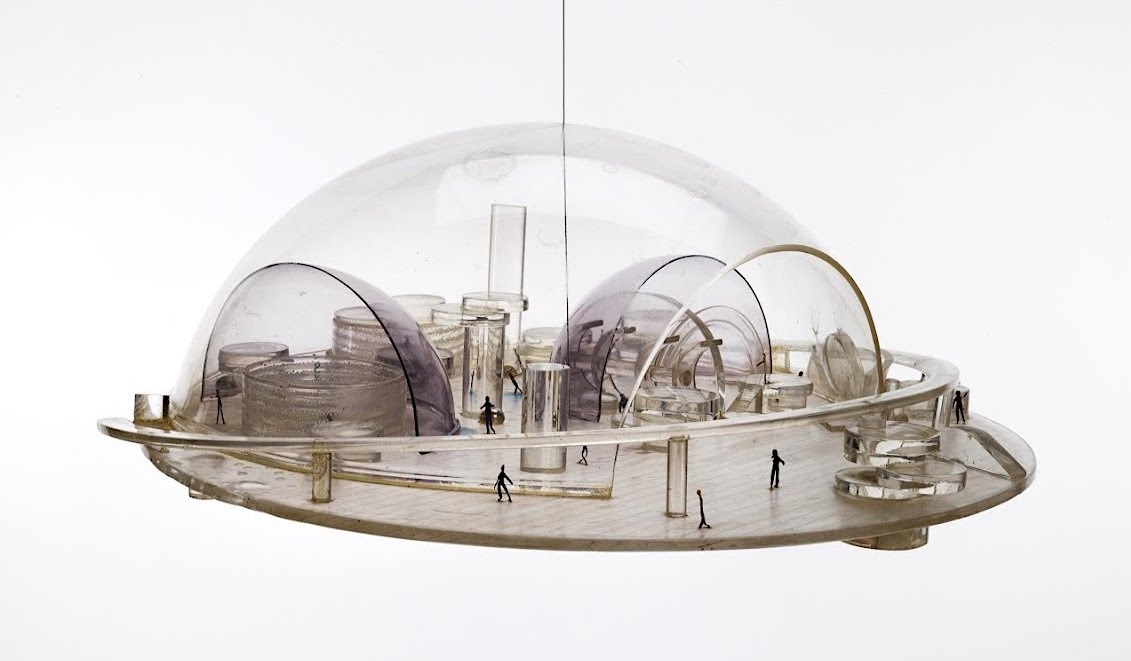

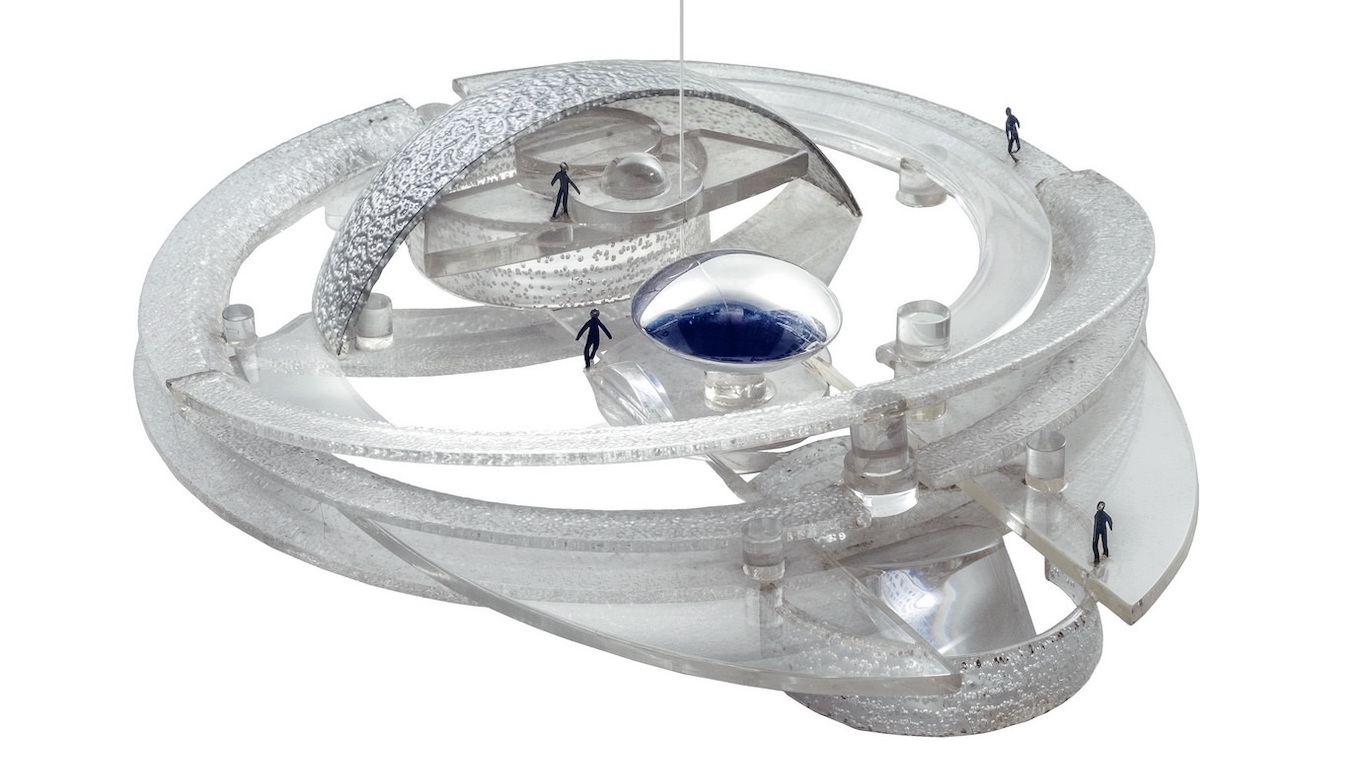

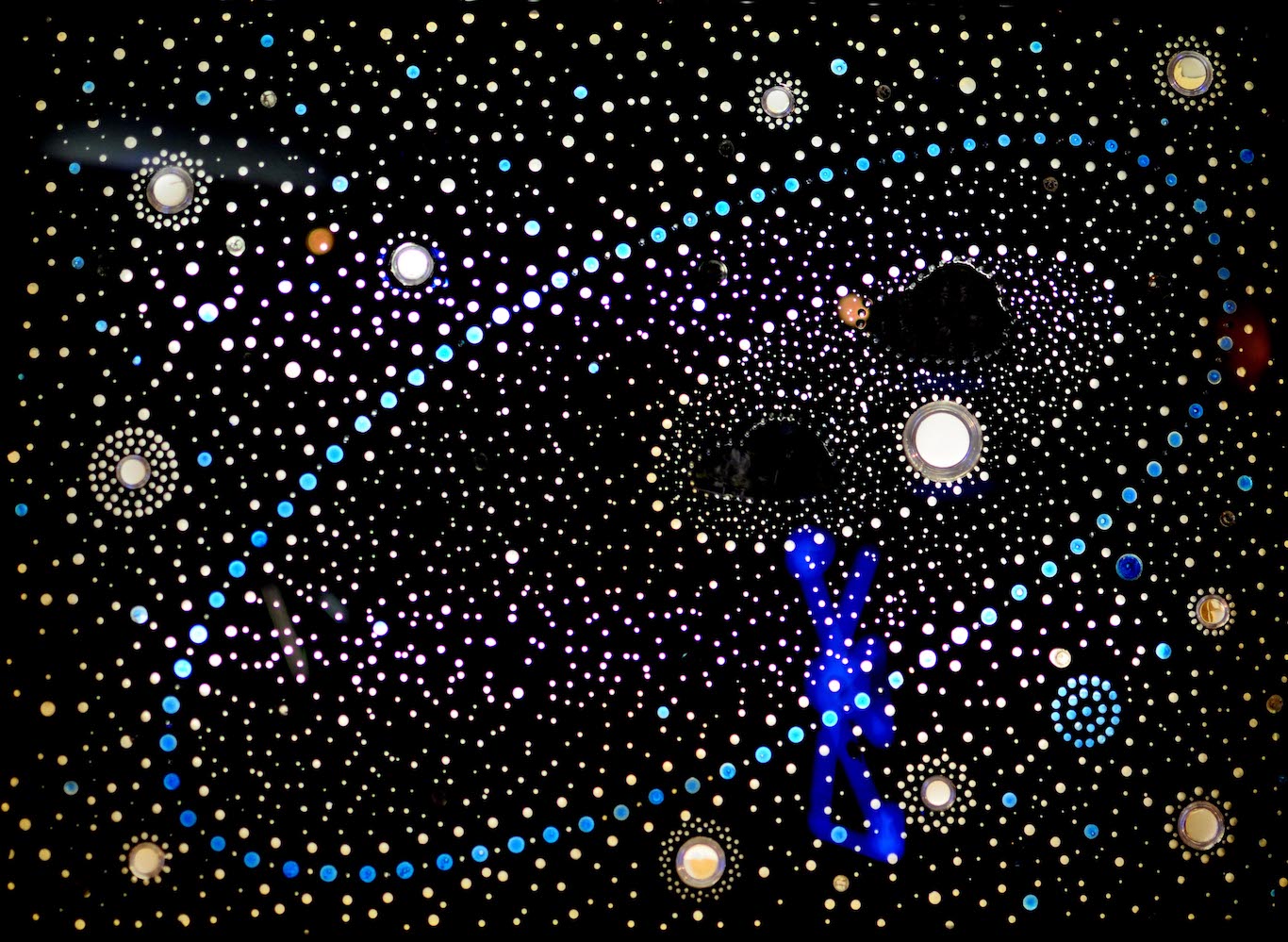

En su racconto, Cippo, como le llaman sus contertulios, refería con frecuencia a una tecnología perdida: el contestador automático. Así, en un diario íntimo que lleva desde hace más de treinta años, aparecían las entradas del artista-inventor, del poeta-científico. Quienes conocimos a Gyula podíamos recrear en el vacío mental (de innere kosmos) el grano de la voz crispada, urgente, así como la luz titilando en la máquina contestadora. Kosice dejaba mensajes a cualquier hora porque nada de lo que tenía en mente podía esperar. Exigía presencia en su taller-laboratorio de la calle Humahuaca donde al lado del timbre se distinguía la letra maldita: K. Que Cippolini hubiera rescatado esos mensajes imperativos a deshoras me hacía pensar en cómo la fantástica exposición dedicada a su centenario se hubiera completado con una selección de mensajes perdidos de Gyula en esos microcasettes ahora inútiles. Hasta podía escucharlo en su queja y ansiedad por no estar recibiendo en vida un reconocimiento que nunca era suficiente. Al fin y al cabo, era la voz del mismo niño que atravesó el mar en barco desde Kosice, una ciudad de Hungría pero ahora Eslovaquia, fijando la vista en el color turquesa del mar. Ese turquesa, muy parecido al de sus ojos claros, era lo que el azul para Yves Klein. La misma voz del joven del café Rubí que se levantó en armas contra el arte figurativo y las ensoñaciones surrealistas. La misma del que estaba tan convencido de que su Ciudad Hidroespacial (un conjunto de maquetas colgantes: la Brasilia hidro sustentable en la estratósfera) era posible como futuro de la especie más allá de la tierra. Tan convencido como para escribirle a Ray Bradbury (¡a Ray Bradbury!) y comprometerlo con su aval en una carta que dejó en mano en la mesa de entradas de la NASA (¡de la NASA!). La misma voz que reunía siempre las mismas fotocopias con la demostración absoluta de que Madí era su invento y no el del uruguayo Carmelo Arden Quin con quien llevaba cinco o seis décadas de disputa. La misma que buscaba un editor para su autobiografía a pesar de que su poesía madí hubiera sido editada en tiempo y forma por Sudamericana.

Ferdinand Fallik era su nombre, pero, explicaba Cippo en su anti stand up, se había inventado otro: Gyula, la voz húngara de Julio, era por Verne, cuya literatura fantástica había alimentado su imaginación pre adolescente. Y la idea de nombrarse como el lugar la había tomado de Leonardo, el de Vinci, en la Toscana italiana. Kosice quería así ser un hombre del renacimiento alumbrado entre neones y tripulando cápsulas suspendidas en el espacio donde otra vida mejor era posible para la humanidad.

Una vez escribí en Ñ que era una mezcla entre Leonardo y Flash Gordon.

La voz del contestador me devolvió un mensaje seco, asertivo: “¡Leonardo sí, Flash Gordon no!”

Una voz que no se olvida.