Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869 – Niza, 1954), una de las figuras más decisivas del arte moderno, fue fundador y máximo exponente del fauvismo, uno de los primeros movimientos de vanguardia surgido hacia 1905. Su camino en la pintura comenzó de manera fortuita, a los 19 años, mientras se recuperaba de una apendicitis. En ese período descubrió en la práctica artística una fuerte vocación que lo llevaría a abandonar su empleo como pasante de derecho.

Formado primeramente en la Académie Julian, con el academicista William Bouguereau, luego decidió continuar sus estudios en la École des Beaux-Arts bajo la tutela del pintor simbolista Gustave Moreau. En aquellos años formativos Matisse absorbió la herencia de los antiguos maestros que copiaba en el Musée du Louvre, mientras que se acercaba a la sensibilidad y experimentación de los artistas asociados al impresionismo. Más tarde, en el taller de Eugène Carrière conocerá a André Derain y, a través de éste, a Maurice de Vlaminck. Junto a ellos desarrolló un lenguaje pictórico que, influido por Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh y Paul Signac, delineó las bases del fauvismo. En 1905, exhibieron juntos en el Salon d’Automne provocando un gran escándalo, allí el crítico Louis Vauxcelles los calificó de fauves (fieras o salvajes), nombre que adoptará el grupo para nominar al movimiento. Aquella breve pero intensa etapa del fauvismo consolidó a Matisse como un gran innovador en el uso expresivo del color y sentará las bases de sus búsquedas plásticas posteriores.

Henri Matisse

Su estancia en Collioure, en la costa sur francesa (1904), junto a Derain, fue inestimable para su exploración en torno a la luz, la pintura al aire libre, el color y la forma, desde una perspectiva moderna. Sus posteriores viajes por el norte de África y el sur de España con su influjo árabe (1906–1913) ampliaron su mirada hacia la estructura decorativa. Su sentido de la abstracción se profundizó en obras de gran formato, como La danza (1910) y La música (1911). Estas composiciones monumentales revelan la fusión entre ritmo, color y figura humana que definió su madurez artística. En la década de 1920, vivió entre París y Niza, en esta etapa indaga en un lenguaje más sereno, dominado por interiores luminosos, tejidos ornamentales y figuras reclinadas, donde las odaliscas comienzan a cobrar relevancia, y hacia el treinta tendrán un protagonismo definitivo. En estos trabajos, la sensualidad del color se combinó con una creciente tendencia a la planimetría y a la síntesis decorativa. Si bien su obra, en este tiempo, recuperó el modelado y la cohesión espacial, nunca dejó de lado su carácter íntimo, expresivo y musical que lo caracteriza.

La música (1911). Museo del Hermitage, San Petersburgo.

En su célebre texto Notes d’un peintre (1908) que recoge su visión artística y teoría estética sostiene que el arte debía ser un refugio para la mente, una fuente de equilibrio y placer visual. Esta filosofía se manifestó con fuerza en los años treinta, cuando su pintura se volvió aún más audazmente decorativa, reduciendo la profundidad y la espacialidad en favor de planos de color puro y vibrante. Hacia 1941, una grave enfermedad lo dejó casi inmovilizado, pero lejos de interrumpir su labor, lo impulsó a reinventarse. Desde su cama o silla de ruedas, comenzó a crear sus afamados papiers découpés, recortes de papel pintado que transformó en un lenguaje plástico innovador, y radicalmente moderno.

Donatello entre las fieras

El fauvismo surgió en París, en el Salón de Otoño de 1905, cuando una sala colmada de lienzos de colores intensos y formas simplificadas escandalizó al público. Allí exponían Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet y otros jóvenes artistas. En medio de esa explosión cromática, se presentaban dos bustos de estilo academicista del escultor Albert Marque. Ante ese contraste, el crítico Louis Vauxcelles acuñó la recordada frase que daría nombre al movimiento: «Donatello entre las fieras» (Donatello parmi les fauves). En alusión al violento contraste entre la tradición clasicista —representada por las delicadas piezas de mármol— y la “orgía de tonos puros”. El fauvismo representó una ruptura radical con el naturalismo y la mímesis cultivada en el arte occidental a lo largo de más de cinco siglos. En lugar de reproducir la realidad visible, los fauvistas buscaban expresar sensaciones mediante el color puro y autónomo, aplicado con toques amplios y espontáneos. Es por ello que también abandonaron la perspectiva científica, el claroscuro y el modelado. En adelante la pintura se estructuraba por los contrastes cromáticos y la composición se articulaba a partir de la distribución del peso visual de los tonos y los matices. En palabras del propio Matisse: “Yo siento a través del color; entonces, es mediante él que organizo mi tela. La elección de mis colores no descansa en ninguna teoría científica. Se basa en la observación, en los sentimientos y en la expresión de mi sensibilidad”.

La revolución de Matisse se sitúa en el contexto de las vanguardias históricas que se dieron en los albores del siglo XX, sobre la base de artistas anteriores de los cuales toma los puntos de partida para elaborar su propia propuesta. De los neoimpresionistas (Seurat, Signac) tomó el principio de que el color podía ser un lenguaje autónomo y estructural; de los postimpresionistas (van Gogh, Gauguin, Cézanne) y nabis (Bonnard, Vuillard) la carga emocional y simbólica del tono; y de Cézanne, la búsqueda de un orden interno, no naturalista, en la composición.

Una obra clave en esta transición es Lujo, calma y voluptuosidad (1904), pintada en Saint-Tropez, durante el verano que Matisse pasó junto a Paul Signac, quien finalmente la adquirió. Aunque inspirada en la técnica divisionista, el artista empleó un puntillismo libre, de toques gruesos y colores exaltados, sin el rigor científico de Seurat. La escena remite al mito de la Arcadia, un mundo de armonía entre el ser humano y la naturaleza. El título proviene de un verso de L’Invitation au voyage de Baudelaire: “Allá, todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad”. Esta obra puede pensarse como un puente entre el neoimpresionismo y el fauvismo, así la ciencia del color se transforma en emoción pura. Según varios historiadores del arte ésta fue “la última obra postimpresionista y la primera obra fauvista”. En ella se vislumbra el ideal que perseguiría toda la vida el artista, que su pintura produzca serenidad y placer.

Lujo, calma y voluptuosidad (1904). Musée d'Orsay, París.

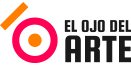

Dos años más tarde, ese principio alcanzaría su plenitud en La alegría de vivir (1906), una de las piezas más emblemáticas del fauvismo. En ella, Matisse abandona por completo la noción tradicional de representación naturalista. En este vibrante lienzo las figuras danzan, hacen música, y reposan en un paisaje que es pura invención cromática. Los contornos ondulantes y el ritmo de las curvas organizan el cuadro como si se tratara de una partitura visual. No hay luz ni sombra, sino una sinfonía de color. El artista afirmaba que su meta era “crear un arte de equilibrio, de pureza, de tranquilidad, que no turbe ni excite, sino que ofrezca reposo al espíritu”.

La alegría de vivir (1906). Barnes Foundation, Philadelphia.

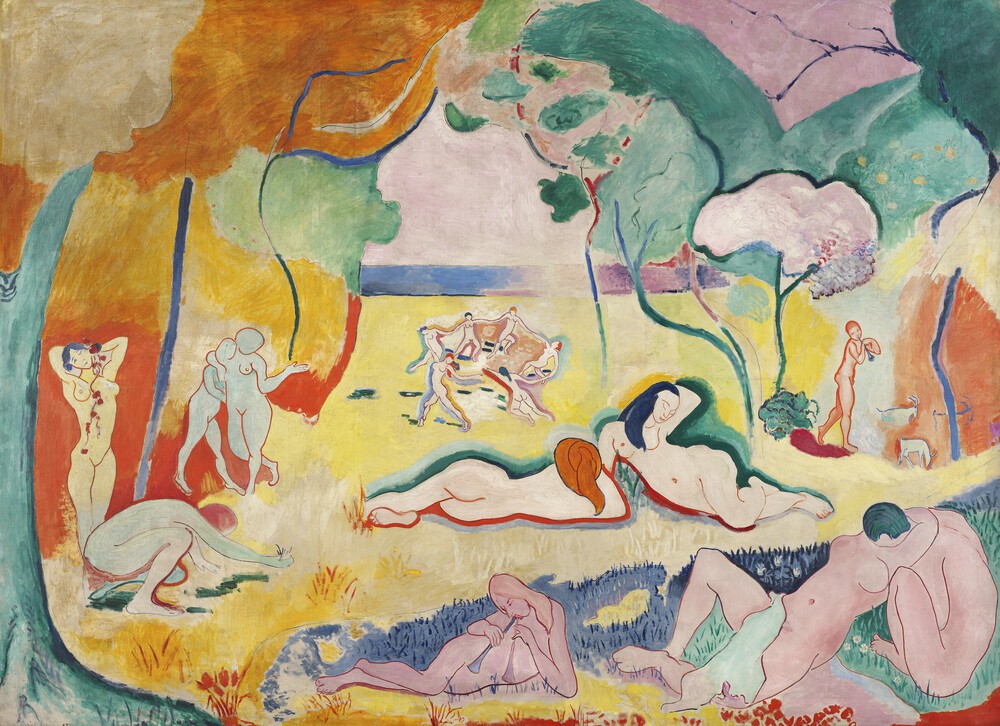

Ese fundante Salón de Otoño, fue un evento artístico celebrado entre octubre y noviembre de 1905 en el Grand Palais de París, donde se presentaron 1625 obras de diversas disciplinas como pinturas, esculturas, dibujos, grabados, arquitectura y artes decorativas, distribuidas en 18 salas. Se realizaron, además, presentaciones de libros, de música y exposiciones de dos grandes artistas modernos como Jean-Auguste-Dominique Ingres y Edouard Manet. Allí Matisse presentó 6 piezas decisivas, entre las que destacan Madame Matisse (popularmente conocido como La raya verde) y Mujer con sombrero, ambas retratos de su esposa Amélie Noellie Matisse-Parayre.

Madame Matisse (1905), Statens Museum for Kunst, Copenhagen. / Mujer con sombrero (1905), San Francisco Museum of Modern Art.

Estas pinturas provocaron feroces críticas, todo estaba estructurado y modelado a partir de violentas manchas y franjas de color arbitrario —verdes, azules, magentas—, sin atender a la paleta naturalista, ni a la luz real. El primero de ellos presentaba con una paleta rica, saturada y vibrante, y fue adquirida por la visionaria coleccionista y mecenas Gertrude Stein. En el segundo, la “línea verde” a la que se alude, no era simplemente una sombra, sino un eje cromático que equilibraba el cuadro, poniendo en evidencia que para Matisse el color era estructura, emoción y pensamiento visual. Parte de este conjunto fue, también, La ventana (1905), que introduce un tema fundamental en su poética, la relación entre el mundo y la visión subjetiva. Si para Alberti la pintura debía ser una “ventana abierta en la pared”, para Matisse su ventana ya no se abre a la realidad visible, sino al mundo interior del artista. La composición, de este modo, busca traducir sensaciones mediante el color.

La ventana (1905). National Gallery of Art, Washington DC.

El fauvismo, breve pero trascendente, fue un laboratorio donde Matisse consolidó su concepción del arte como experiencia sensorial y emocional. Su influencia en las vanguardias posteriores, desde el expresionismo hasta la abstracción lírica, radica en haber liberado el color de toda subordinación a la forma. A partir de entonces, el color dejó de describir el mundo para construirlo desde la mirada del artista.

La vuelta a la era dorada de la humanidad

Luego de concluido el período iniciático del fauvismo, hacia 1908, comienza una etapa de consolidación en la producción de Matisse, en este contexto, produce una de sus obras más emblemáticas. Encargada por el coleccionista ruso Serguéi Shchukin, La danza (1910) fue concebida como un gran panel decorativo para su residencia en Moscú, junto con su obra gemela La música (1911). La versión final, hoy en el Museo del Hermitage, es considerada una obra cumbre de la modernidad pictórica y del pensamiento plástico de su creador. Con ella, el artista alcanza una gran síntesis, donde cinco cuerpos desnudos giran y danzan en círculo sobre un fondo dividido en dos planos cromáticos, verde para la tierra, azul para el cielo; el anaranjado de las figuras, color complementario las separa del fondo y las hace vibrar en un espacio indefinido.

La danza (1910). Museo del Hermitage, San Petersburgo.

El lienzo, de escala monumental y gran simplicidad, anula la profundidad espacial y se organiza mediante contrastes cromáticos y ritmos curvilíneos. Matisse convierte la línea de contorno en una forma de movimiento, haciendo que el dibujo, despojado de detalles anatómicos, adquiera una potencia que refuerza el sentido rítmico de la acción de bailar. Este uso autónomo del color, libre de cualquier intención descriptiva, expresa su filosofía más profunda según la cual la pintura debe transmitir sensaciones antes que reproducir apariencias. La temática de la composición se refiere al mito de la Edad de Oro, un estado primigenio de comunión entre el ser humano y la naturaleza. En su círculo se celebra la vida, el placer, el impulso vital, una Arcadia pagana y atemporal que Matisse ya había evocado en Lujo, calma y voluptuosidad (1904) y La alegría de vivir (1906), pero que aquí adquiere una dimensión simbólica y universal. La aparente simplicidad de la escena encierra un profundo ideal filosófico, la búsqueda de la armonía entre el cuerpo, el color y el espíritu.

En esta magnífica pieza el artista recoge diversas influencias del arte primitivo, de las miniaturas persas y de Cézanne, puntualmente de su extensa e innovadora serie de bañistas, pero las transforma en un lenguaje personal donde el espacio pictórico es puro ritmo y energía. Frente al detallismo naturalista, Matisse en cambio propone un arte esencial, casi ritual, en el que el color construye el mundo. El contrapunto con La música (1911), su pareja conceptual, refuerza este sentido; si en La danza domina la exaltación y el movimiento, La música ofrece la serenidad y la escucha. Ambas sintetizan el equilibrio entre acción y contemplación, entre cuerpo y mente. Con estos lienzos Matisse no solo cerró la etapa fauvista, sino que abrió el camino a una nueva concepción del arte moderno.

La defensa de la pintura decorativa

Entre 1908 y 1911, Matisse desarrolla una de las líneas más coherentes y radicales de su pensamiento plástico, la reivindicación de la pintura como arte decorativo, es decir, como espacio de placer visual y libertad formal. En Armonía en rojo (1908), óleo de gran formato conservado en el Hermitage Museum, el artista fusiona tres géneros tradicionales —bodegón, retrato y paisaje— en una misma superficie pictórica. Diluyendo por completo la noción de espacialidad y tridimensionalidad. En éste, la mesa y la pared se confunden en un único plano de intenso rojo carmín, mientras las curvas del arabesco decorativo recorren toda la composición con una musicalidad que disuelve la noción clásica de perspectiva. La pintura ya no busca representar un interior verosímil, sino generar una experiencia visual envolvente, casi sensorial.

Armonía en rojo (1908). Museo del Hermitage, San Petersburgo.

Estas preocupaciones pueden verse asimismo, en Bodegón con mantel azul (1909), donde el color se convierte nuevamente en estructura, y en la magistral Interior con berenjenas (1911), donde el artista lleva al extremo la idea de planimetría y de motivo ornamental como principio constructivo. Esta recargada pieza exacerba la biplanidad de la superficie pictórica a partir de una abigarrada superposición y yuxtaposición de patrones florales, textiles y superficies planas que se expanden hasta anular los límites entre objeto, figura y fondo. La decoración, lejos de ser un simple adorno, se transforma en el eje mismo de la composición, así el tapiz invade el espacio pictórico y desafía la jerarquía entre arte mayor y arte aplicado.

Bodegón con mantel azul (1909). Museo del Hermitage en San Petersburgo.

Matisse encuentra en los tejidos islámicos y el arte africano una fuente de inspiración formal y espiritual. A través de estas referencias, el pintor construye un lenguaje que celebra la sensualidad del color y la pureza de la línea, proponiendo una rebelión contra la pintura ilusionista tradicional. Como escribió André Gide, admirador del artista: “Matisse no pinta cosas, pinta la alegría de verlas”. Esta concepción decorativa del arte alcanza su expresión más exuberante en su recordada y extensa serie de odaliscas, que el artista desarrolla entre finales de los años veinte y con mayor énfasis en los treinta. Motivo extensamente desarrollado por su talentosa colega Jacqueline Marval. Obras como Odalisca con cofre rojo (1927), hoy en el Museo Matisse de Niza, revelan la fascinación del pintor por el arabesco, la textura y la sensualidad del color. En ellas el ornamento deja de ser fondo para convertirse en protagonista. De este modo, Matisse exhibe una idea esencial de su práctica, el arte no necesita narrar ni describir para conmover. La belleza puede surgir de la pura relación entre forma y color, de la armonía entre materia y emoción. Su pintura decorativa es una afirmación profunda de la vitalidad y la libertad del espíritu.

Odalisca con cofre rojo (1927). Musée Matisse, Niza.

El dominio del collage

A partir de 1943, Matisse, de avanzada edad y con la salud deteriorada, encuentra un nuevo modo de crear, “pintar con tijeras”. Así llamaba a la técnica de papeles recortados, su última y más luminosa invención. Con ella logra dar continuidad a su búsqueda esencial, liberar el color de su subordinación al dibujo; pasar de ser un mero relleno de la forma, para convertirlo en un lenguaje autónomo. La dificultad para sostener los pinceles, lo impulsó a desarrollar este procedimiento tan simple como revolucionario, pintaba grandes hojas de papel con gouache de colores intensos, las recortaba con precisión y las disponía sobre el muro de su estudio, componiendo vastos jardines cromáticos. “Me siento como si hubiera encontrado la síntesis de todo lo que buscaba en la pintura”, diría entonces. El color, ahora sin contorno ni dibujo previo, se vuelve signo puro, ritmo, movimiento suspendido.

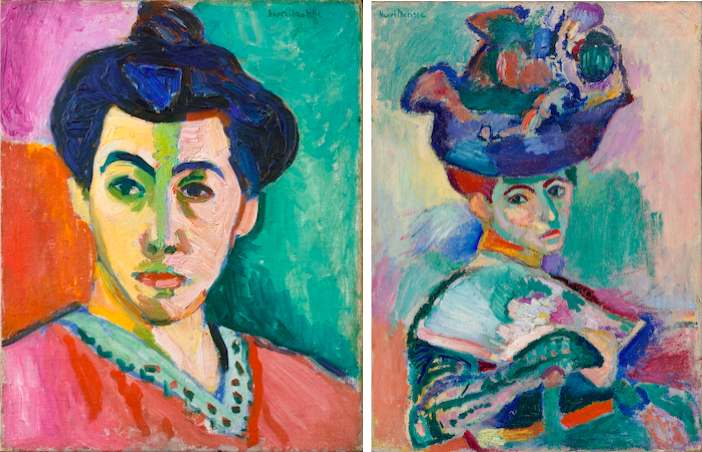

Ícaro (1944), es de las obras más célebres de esta etapa, en ella una figura recortada sobre un fondo azul profundo, es atravesada por una serie de puntos amarillos que evocan las estrellas; un corazón rojo que late se ubica en el centro de su pecho. Símbolo de la elevación y la caída, este personaje mítico se convierte en una imagen de la libertad creadora, de la potencia con la que aún puede crear a pesar de su cuerpo debilitado.

Ícaro (1944). Centre Pompidou, París.

Ícaro (1944). Centre Pompidou, París.

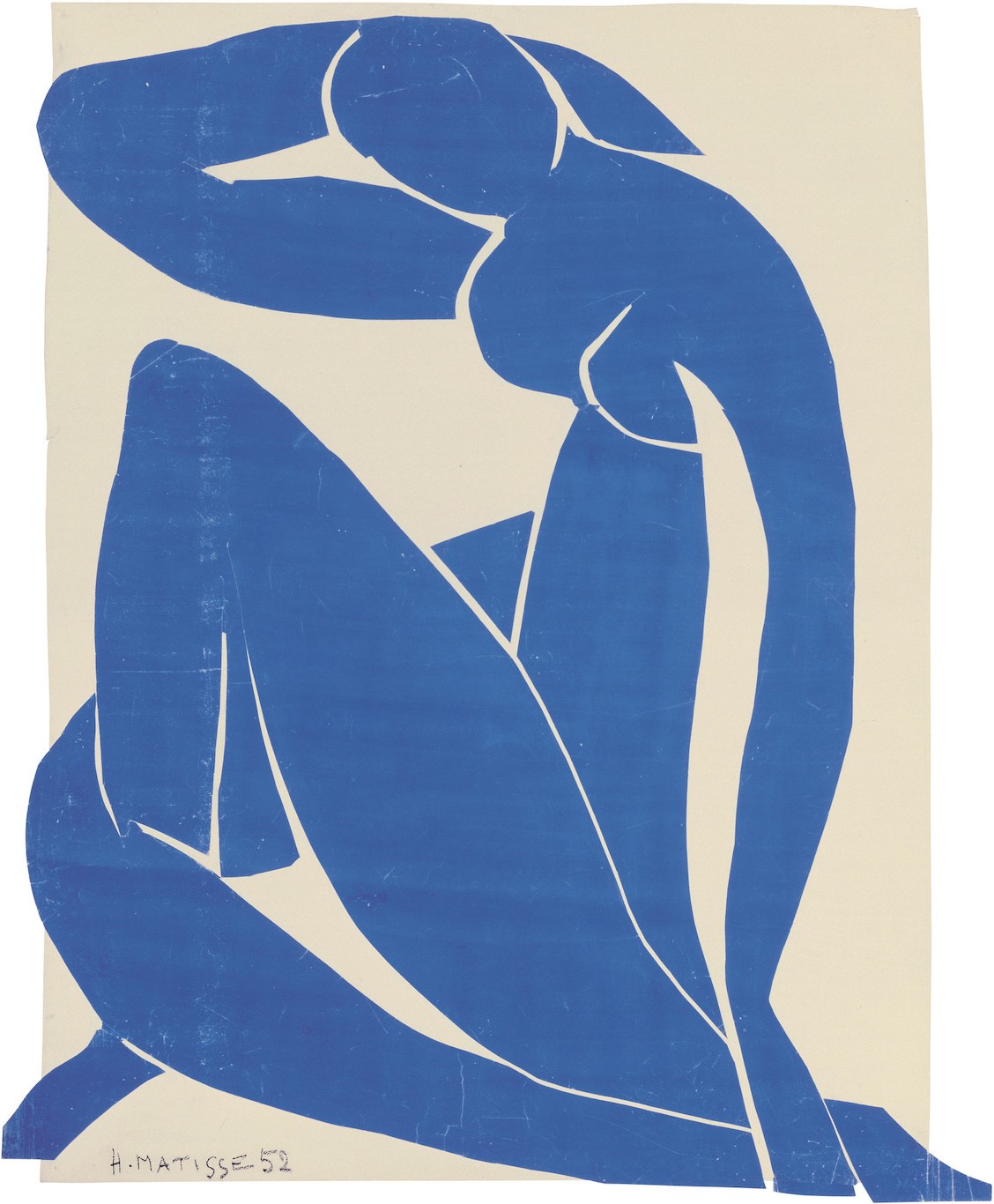

Esta síntesis absoluta entre forma y color alcanza un momento de plenitud en la serie de los Desnudos azules II (1952), conservada en el Musée National d’Art Moderne (Centre Georges Pompidou). Las siluetas femeninas, recortadas en un solo tono ultramar, remiten a las esculturas que Matisse había modelado décadas antes, como su Reclining Nude I (1915), pero ahora despojadas de volumen, reducidas a pura vibración rítmica. La línea, el color y el vacío se integran en una poética de la esencialidad.

Desnudos azules II (1952). Centre Pompidou, París.

La Capilla del Rosario de Vence (1948–1951), puede pensarse como el gesto final de esta etapa de madurez, y que el propio Matisse consideraba “la culminación de su vida”. En ella diseñó desde los vitrales hasta el mobiliario y ornamentos litúrgicos, unificando pintura, arquitectura y luz en una experiencia espiritual total. Los vitrales proyectan sobre los muros blancos la misma vibración cromática que había animado sus collages.

Capilla del Rosario, Vence.

En sus papiers découpés, Matisse consolidó su idea más profunda, la pintura como espacio donde el color —libre, sensorial, absoluto— se convierte en pensamiento. En el ocaso de su vida, el artista que había independizado al color de la tiranía de la forma volvió a hallarlo en su estado más puro, como signo de alegría y como afirmación de la vida misma. Su obra, diversa y coherente a la vez —que abarca pintura, escultura, grabado y collage—, marcó la historia del siglo XX con una visión en la que la belleza, la simplicidad y la emoción alcanzaron una potente fusión. Poco antes de su fallecimiento, en 1952 se inauguró el Museo Matisse en su localidad natal, consagrando la figura de un creador que nunca dejó de perseguir la alegría de vivir.