“Siempre es tiempo de no ser cómplices”, escribió Juan Pablo Renzi en 1968, junto a los artistas del Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. Era una declaración de principios con la que rechazaban participar del premio Braque, concedido por el gobierno francés en la República Argentina. El título no dejaba márgenes de ambigüedad. Denunciaban los mecanismos culturales instrumentados por la burguesía para “absorber todo proceso revolucionario”. La avanzada se sostenía en el objetivo principal de Renzi y sus secuaces: subvertir el orden instituido. Vivíamos una época revolucionaria, el Mayo Francés enardecía a las hordas juveniles latinoamericanas, y Argentina era un volcán (1), pero no era la excepción (2).

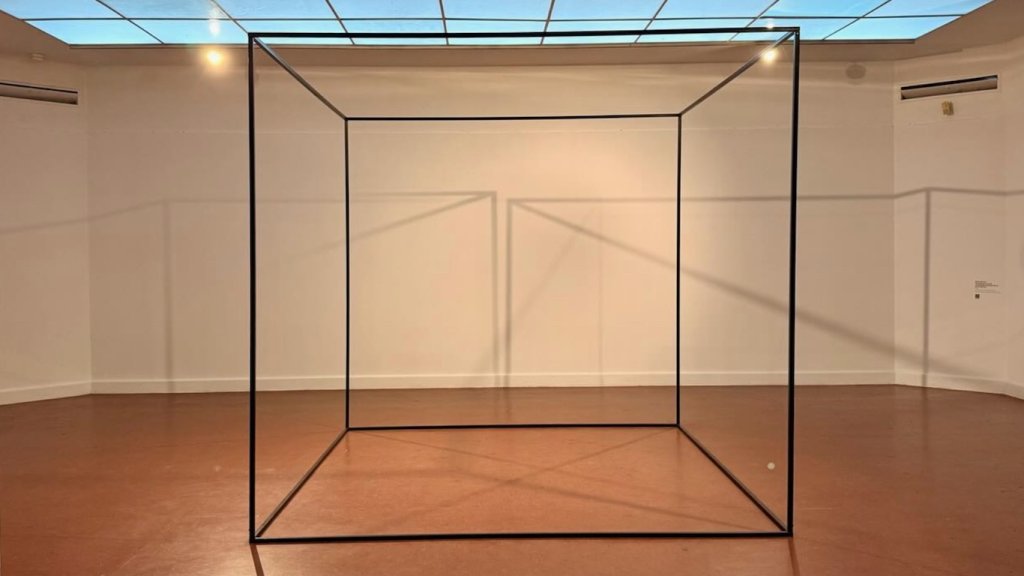

En ese marco se organiza el evento artístico-político más importante de la historia argentina: Tucumán Arde (3). En un texto introductorio a la experiencia, Renzi insiste en que para evitar la absorción mercantil o estatal resultaba “necesario asimilar el concepto de vanguardia estética al de vanguardia política”. Justamente, el dilema en el que se encontraron Renzi y Cía. fue, ¿por qué continuar produciendo arte si no estaban dadas las condiciones para un arte de vanguardia? ¿Qué hacer, entonces, cuando el arte es incapaz de modificar el medio que lo generaba? ¿Abandonar la práctica artística? ¿Tomar las armas?

Tucumán Arde (1968).

El caso de Eduardo Favario (amigo íntimo de Renzi, quien firmó casi todos los panfletos que escribía) es paradigmático. Afiliado al PRT/ERP, fue asesinado en octubre de 1975, en Clarke, provincia de Santa Fe, mientras ejecutaba ejercicios militares. No es necesario ser un prodigio de la historia para advertir que el asesinato ocurrió en plena vigencia de un gobierno democrático, el de Isabel Perón. Pero Renzi no, Renzi se retrajo, dejó de pintar por casi una década y se deprimió, consideraba que el camino de las armas no era el más auspicioso para instaurar la patria socialista. “Los van a matar a todos”, decía, y así ocurrió.

Juan Pablo Renzi había nacido en 1940, en Casilda, Santa Fe, en cuna de pintores, pero no la de sus padres sino la de sus abuelos y bisabuelos que ejercieron el oficio con nitidez. Ellos se lamentaban de no haber engendrado la continuidad directa y luego se ilusionaron con Juan Pablo, que muy precozmente demostró una corajuda habilidad para el dibujo y otras manualidades. Sin embargo, más allá de la algarabía del entorno, el verdadero maestro de Renzi fue Gustavo Cochet, quien lo puso por primera vez en contacto con “la buena pintura”, según declaraciones del artista. Lo conoció en la Escuela de Bellas Artes de Pergamino, ciudad donde aterrizaría Renzi antes de escalar en Rosario y conocer a Roberto Grela, otra de sus influencias más notables.

Pero ¿qué significaba, para Renzi, “buena pintura”? La modernidad. La pintura concebida como lenguaje formal y como intento postrero de romper con la tradición académica. Por eso Renzi ubica a Le Déjeuner sur l´herbe de Manet al inicio de la era moderna y al impresionismo como primer movimiento de vanguardia.

Como vanguardista (aunque consciente de lo problemático del término), Renzi deploraba del artista burócrata, funcionarios de baja estofa que apenas rozan la creación, confabulados con críticos ignorantes en procura de endulzar al público para desobligarlos de la tarea de pensar. Estamos viviendo, aseguraba Renzi en 1966, una conspiración contra el arte. En “Crítica la cultura mermelada”, además, lanza varios dardos venenosos que impactan en el corazón del arte de los 90 (llamado a posteriori arte light), con treinta años de antelación, como si Renzi hubiera adivinado el futuro:

Esta misma superficialidad es la que los hace negar lo intelectual de la creación artística, y refugiarse en términos usados con sentido místico tales como “misterio” (4), “belleza”, “intuición”, “inspiración”, “personalidad”, “expresión”, etc., forma elegante con que eluden los enfrentamientos profundos que pondrían de relieve su imposibilidad de asumir racionalmente la actividad creadora.

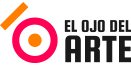

Del cúmulo y la circulación de estas ideas emergen una decena de instalaciones de Renzi entre las que se encuentra Materialización de las coordenadas espaciales de un prisma de aire, compuesta originalmente en 1967 y reproducida en las salas del Museo de Arte Moderno para la exposición Moderno y Metamoderno. Desde un punto de vista, la obra se aleja de la política, no alienta denuncias sonantes ni grandes mensajes, sin embargo, se desprenden de ella una serie de interrogantes relacionados al encierro, el control, los límites espaciales, cuestiones centrales a fines de la década (5).

Es una estructura de hierro que arma un prisma al que el espectador puede ingresar sin estar realmente dentro. La pieza de Renzi es paradójica, ocupa el espacio y al mismo tiempo lo libera. La geometría fina y fría le dan a la obra un carácter abstracto, pero la frialdad de la abstracción es para Renzi un lugar común, sostenido por los enemigos del pensamiento. Al mismo tiempo, resulta inevitable asignarle al prisma un matiz lúdico, condición que el artista nunca perdería.

Materialización de las coordenadas espaciales de un prisma de aire, de Juan Pablo Renzi (1967). Museo Moderno de Buenos Aires.

Foto: Guido Limardo. Gentileza Museo Moderno de Buenos Aires.

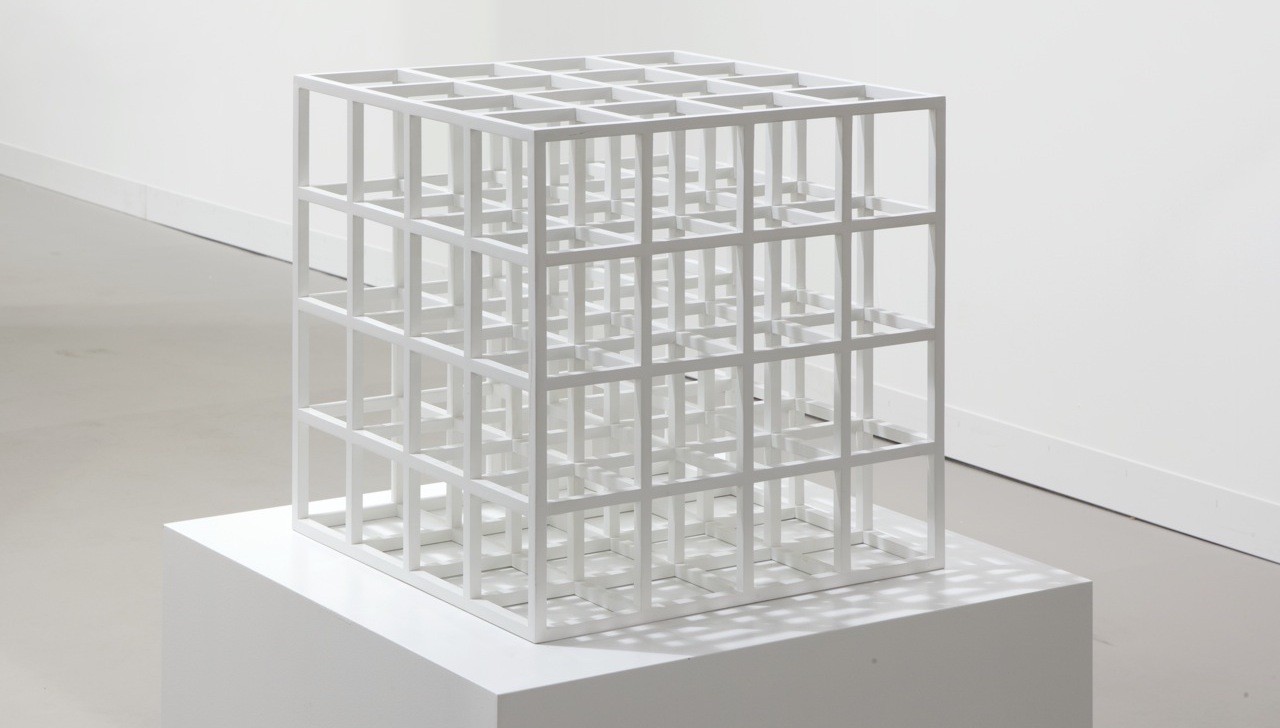

Con esta obra Renzi provoca un desplazamiento del plano pictórico al espacio real, mediante coordenadas mínimas que marcan vértices y aristas, mientras el volumen permanece vacío, por lo que se puede ver a través del prisma y contemplar las obras a su alrededor, posibilidad que la vuelve, a su modo, una obra colectiva. El carácter formal de la pieza demuestra la obsesión de Renzi por impugnar la percepción normalizada y afianza el diálogo con experimentos internacionales del arte conceptual y minimalista. Sólo recordar las estructuras y los cubos de Sol LeWitt y Donald Judd, aunque mirando bien, la propuesta de Renzi es menos estetizante que la de los artistas norteamericanos y mucho más política en términos estéticos.

4 x 4 x 4, de Sol LeWitt (1969).

No podemos concluir sin comentar algún aspecto de la obra pictórica de Renzi. La pintura de Renzi es incomparable y atraviesa distintos estadios; fue expresionista en los sesenta, realista en los setenta y neoexpresionista en los ochenta. Su punto culmine lo toca con el realismo, porque es un realismo extraño: abstracto y matemático. Un realismo que involucra procedimientos como de cajas chinas. El realismo es una capa más del cuadro, pero detrás, o delante, o a los costados, se destacan otros valores pictóricos. En ese sentido, el tema importa, pero importa menos, no es la estrella, de ahí su idea de que todos los elementos del cuadro están para ser interpretados, no solamente la anécdota.

Un ejemplo es La silla. Si observamos el cuadro veremos una silla perfecta, casi arquetípica, una silla solitaria que tiene como paisaje (ella misma es paisaje) el mar de fondo, la luz del sol bañando la acción y una sombra desquiciada. Estas cualidades le abren la puerta a la ficción y el artificio, y le hacen perder al realismo su ingenuidad mimética.

La silla, de Juan Pablo Renzi (1976). Colección privada.

Siento que mientras más escribo más me desborda la obra de Renzi, y quizás por esa razón este texto puede parecer más volátil que otros de la serie: le cuesta circunscribir su objeto de estudio, aunque el objeto esté circunscripto de antemano. Le cuesta asirlo, como si el objeto fuera más liviano que el aire.

Uno de los mejores amigos de Juan Pablo Renzi fue el escritor santafesino Juan José Saer, quien utilizó obras de Renzi para la mayoría de las tapas de sus libros publicados por Seix Barral. La esposa de Renzi, María Teresa Gramuglio (autora, junto a Nicolás Rosa, de la Declaración de la muestra Tucumán Arde de Rosario), robusteció la carrera del escritor cuando nadie lo conocía. Saer cerrará este recorrido sinuoso con un fragmento de “A Renzi”, que pudo leerse en la muestra La guerra de los pájaros y otros temas, realizada en la galería Tema, Buenos Aires, del 12 de septiembre al 1 de octubre de 1983:

"Todo hombre es como el cónsul de alguna patria que lo ha olvidado. Sabe, confuso, que se espera de él alguna tarea, pero su conocimiento imperfecto lo inmoviliza. Sus actos se vuelven gestos vacíos; sus viajes, errabundeo. Inciertas, las conversaciones lo dejan sucio de palabras. Intuye que tiene que estar aquí y en ninguna otra parte, pero, si sabe más o menos cómo llegó, ignora por qué. Si lo supiese, sus actos se volverían rápidos y verticales, sus trayectorias, seguras y transparentes, como líneas imaginarias. No andaría atravesando, por el olvido del lugar familiar, el día extraño con su peso de incertidumbre y de vacilaciones."

1. En 1969, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se produjeron dos levantamientos populares que marcaron un quiebre en nuestra historia: el Cordobazo y el Rosariazo. Ambos surgieron de la alianza entre obreros y estudiantes (mucho más homogénea que en el Mayo Francés) frente a un contexto de represión política, crisis económica y falta de libertades. El Cordobazo (29 de mayo) fue una insurrección urbana encabezada por sindicatos industriales y estudiantes universitarios, con epicentro en las fábricas automotrices y el sector eléctrico. La ciudad quedó paralizada por barricadas y enfrentamientos con la policía, dejando muertos y heridos, y debilitando seriamente al gobierno militar. Solo como dato de color, los obreros cordobeses salieron a jugarse la vida cobrando el sueldo más alto de Latinoamérica. El Rosariazo tuvo dos momentos (mayo y septiembre), y también unió a obreros y estudiantes tras el asesinato de Adolfo Bello. Las protestas alcanzaron una magnitud similar a las de Córdoba, con represión estatal y declaración de estado de sitio. Estos hechos evidenciaron la fuerza de la protesta obrera-estudiantil y anticiparon la creciente radicalización política de los años setenta.

2. De esa época cobró relevancia internacional la llamada Masacre de Tlatelolco, en México, el 2 de octubre de 1968. Luego de varios meses de manifestaciones y protestas, en las cuales la detención injustificada y la tortura fueron moneda corriente, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para reclamar más libertades democráticas y un cese de la represión policial. La decisión del gobierno presidido por Gustavo Díaz Ordaz fue reprimir de manera aún más feroz (el gobierno junto a los medios de comunicación acusaban a los estudiantes de querer boicotear los Juegos Olímpicos que estaban a punto de iniciarse): la cantidad de asesinados y desaparecidos continúa indefinida. Para ahondar en este apasionante y criminal episodio, no se puede prescindir de la lectura de La noche de Tlatelolco, serie de testimonios recogidos por la escritora mexicana Elena Poniatowska.

3. Sucintamente, por si algún distraído cree que Tucumán Arde ocurrió en Tucumán. Digamos que inauguró el 3 de noviembre de 1968 en la sede de la CGT de los Argentinos en Rosario, donde se montó una muestra con fotos, estadísticas, grabaciones y proyecciones que denunciaban la crisis social en Tucumán tras el cierre de los ingenios azucareros. El proyecto buscaba contraponer un relato crítico a la propaganda oficial y mediática de la dictadura de Onganía. Pocos días después, la muestra se trasladó a la CGT de los Argentinos en Buenos Aires. Allí, la represión fue inmediata y la exposición fue clausurada a las pocas horas. Tengamos en cuenta que dos años antes la dictadura de Onganía había anulado la autonomía universitaria, con la orden de intervenir las universidades nacionales. Aquella noche la policía irrumpió en cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, desalojó a estudiantes y docentes a golpes de bastón, detuvo a centenares y destruyó laboratorios y bibliotecas. Fue la tristemente célebre Noche de los bastones largos. Con toda seguridad, otro momento de desmembramiento de la conciencia nacional.

4. Gumier Maier, curador histórico del Centro Cultural Rojas, escribió para las Jornadas de Crítica de 1996 “Abajo el trabajo”. Las líneas finales de la ponencia parecen responderle a Renzi: “Goce, emoción, belleza, son términos devaluados. Una operación de clausura verborrágica sobre lo indecible del arte. Porque el arte, como la vida, no es un problema –y menos aún un trabajo–. Es un misterio”. Está más que claro: los 90 no son los 60.

5. Valga rememorar la acción El encierro (1968), de Graciela Carnevale, en una galería rosarina.