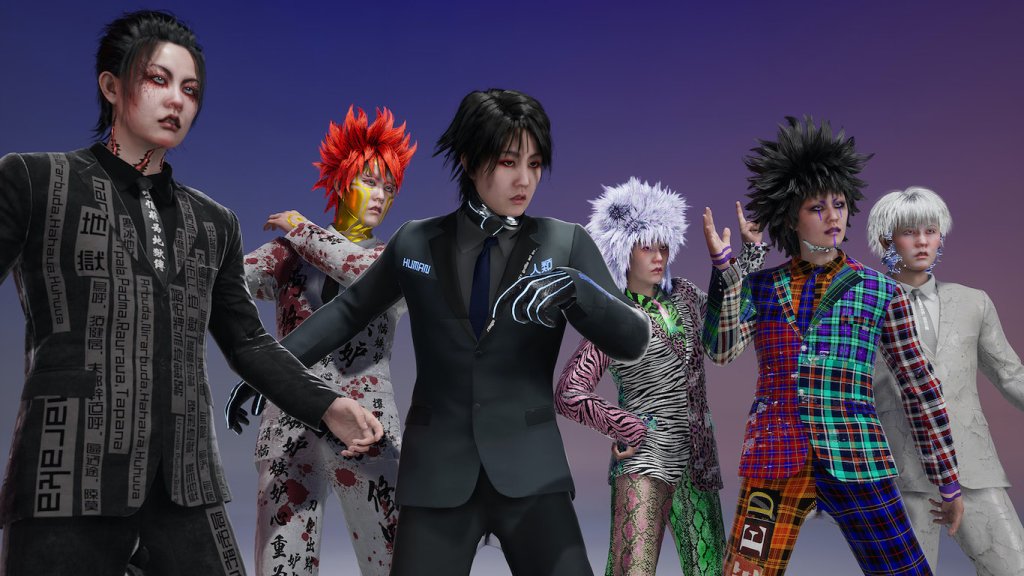

Videojuegos, espacios audiovisuales envolventes producidos por medios tecnológicos de última generación, autómatas: la reciente MACHINE LOVE: Video Game, AI and Contemporary Art en el Museo Mori de Roppongi Hills, en Tokio, convocó a más de cien mil espectadores entre febrero y junio de 2025, con una propuesta que continuaba el planteo de la anterior Future and the Arts: AI, Robotics, Cities, Life. How Humanity Will Live ToMorrow, realizada en 2019.

Dicha continuación incluía también un desvío: mientras que en la muestra de 2019 el foco estaba puesto en las ciudades y los estilos de vida de un futuro que se visualiza ya cercano, esta última, como expresa la directora del museo y co-curadora de la muestra, se centra en trabajos inmersivos a gran escala y que, en varios casos, instalen en el espacio real objetos surgidos de la pantalla. En ellos, la imagen y el sonido de altísimos niveles de precisión cuestionan la conexión entre el espacio virtual del metaverso y el espacio arquitectónico del museo (1). Es decir, que esta apuesta a una espectacularidad notable hace de la cuestión del espacio un eje sustantivo. Por cierto que también se centra en la necesidad de repensar lo humano en el entorno global. La pregunta acuciante es, sin ninguna sorpresa, cuál será el futuro del planeta; también, si con toda probabilidad acabaremos amando ciborgs y robots, y cuánto se juega allí de nuestra propia supervivencia (2). Sea cual sea el matiz que se desee enfatizar, sin duda las doce propuestas artísticas convocadas hacen de la tecnología y el discurso post o transhumanista su foco principal.

La elección de la espectacularidad inmersiva como eje curatorial presenta una faz decididamente neobarroca: un neobarroco tan tecnológico como persuasivo. Si, como observara Alejandro Schianchi, cuando la instalación incluye video se potencia el descentramiento que su mismo dispositivo supone, también implica un desdoblamiento: “el artista trabaja las imágenes a la vez en el tiempo y en el espacio interno (de la cinta) y externo (del entorno)” (3).

Exhibición MACHINE LOVE: Video Game, AI and Contemporary Art. Museo Mori, Tokio, 2025.

La exposición resulta tan seductora como inquietante. El atractivo, la espectacularidad de las imágenes y el sonido, la invitación al juego y al asombro, se dan la mano con cierta reiteración: la acumulación de la ruina, del paisaje posapocalíptico. Así, por ejemplo, el artista chino Hsu Chia-Wei filma bajo el agua a Tiffany Hseuh tocando el cello, mientras que esa filmación, y otras en distintas pantallas, se incluyen en una más amplia que las presenta anegadas por una creciente inundación; la coreana Anicka Yi interseca tecnología y biología en asombrosas pinturas y en un artilugio automático bajo la forma de una escultura pulsátil similar a un antiguo organismo marino unicelular; la australiana Kate Crawford y el yugoslavo Vladan Joler despliegan Calculating Empires, una gigantesca ambientación de 24 metros lineales y 3 metros de alto que consiste en un análisis conceptual del desarrollo tecnológico de la humanidad desde 1500 y hasta 2023 –desarrollo que incluye parámetros tales como Política y Sistemas económicos, Burocracia, Colonialismo, Emociones, Prisiones o Armamentos-; el argentino Adrián Villar Rojas presenta un nutrido conjunto de piezas escultóricas de la serie The End of the Imagination, obras de sugerencia pre o poshumana, generadas con un software que incluye inteligencia artificial y que funde tanto elementos orgánicos como inorgánicos. Particularmente envolventes resultan en este contexto las instalaciones de Lu Yang y de Jakob Kudsk Steensen: obras disímiles y que sin embargo registran algunos puntos de contacto, su confrontación puede resultar muy fructífera a la hora de pensar en las implicancias relativas a la cuestión del espacio, virtual o real, natural o ficticio, que hoy nos replanteamos.

En páginas recientes, que no me cansaré de citar como sustantivas e imprescindibles, Elena Oliveras ha subrayado la persistencia y extensión, en el arte contemporáneo, de una oscilación constante entre distopía y utopía. Entendidos por la autora no ya en su carácter histórico de géneros literarios, que luego pasan a ser también géneros del audiovisual, sino como formas de pensamiento, estos dos conceptos representarían, en este momento, los extremos de un péndulo en el que el arte contemporáneo debate su lugar de resistencia frente a un presente que se proyecta ominoso sobre un futuro ya cercano. Por el lado de la distopía, obras que señalan ese peligro inminente articulando diversas formas de la crítica; por el otro extremo, obras que proponen microutopías como formas de respuesta posible frente a un escenario de creciente devastación (4).

Como bien sabemos, los discursos de distopía que apelan al paisaje de la destrucción planetaria no son nuevos en el arte contemporáneo. Por citar un caso notable, desde hace década y media Pierre Huyghe viene generando entornos posapocalípticos en los que recurre fundamentalmente a elementos naturales. Por ejemplo, para el Skulptur Projekte de Münster, en 2017, presentó After Alive Ahead, un ambiente creado en el espacio de una pista de patinaje abandonada, recinto de desolación que remitía al después de una conflagración planetaria. Allí se resguardaban unos pocos restos de vida: alguna anémona, insectos, una pareja de pavos –que luego debieron ser retirados porque estaban sufriendo en ese entorno- y, muy particularmente, un conjunto de células que estaban siendo incubadas en un dispositivo cerrado. Lo que albergaba este último artilugio, con toda certeza sellaba el sentido de la obra: se trataba de células HeLa, esas que los biólogos han llamado “células inmortales”, ya que fueron las primeras cultivadas in vitro, y que se originaron en un caso de cáncer de cuello de útero (5). Con toda contundencia, se proclama que nos sobrevivirán algunos organismos básicos y, entre ellos, lo que ataca la matriz, el origen de la vida humana. Y que la tecnología queda para preservar ese elemento destructor.

Instalación After Alive Ahead de Pierre Huyghe. Skulptur Projekte, Münster, 2017.

Sin embargo, y pese a que en la exposición del Museo Mori se hace patente un clima de escenarios posapocalípticos, distinto fue el talante con el que se la concibió. Es como poco, curiosa, la remisión a un autor como Ray Kurzweil en el primero de los varios ensayos críticos que acompañan el catálogo: se cita su noción de “singularidad”, palabra con la que designa la expansión de nuestra inteligencia en el encuentro con las máquinas, augurando que la nanotecnología será capaz de extender nuestros cerebros con “layers of virtual neurons in the cloud” (6). Autor que hace años se viene atribuyendo predicciones futuristas, en textos que son una mezcla de divulgación científica y tecnológica con reflexión pseudo-filosófica, ya en 1999 preveía una fusión completa entre inteligencia humana y ordenadores. Su cronología avanzaba, imperturbable, hasta 2099, fecha en la cual anunciaba que “la mayoría de las entidades conscientes no tiene presencia física permanente” (7). Afirmaciones como éstas, más propias de la ciencia ficción que de cualquier otro género, se presentan aquí de modo positivo, casi eufórico: Machine Love es el término con el que la curadora principal propone soñar una nueva era (8).

Nos detendremos aquí en lo que las imágenes señalan antes que en los discursos explícitos; pero asumiendo aquello que los estudios visuales hace rato nos han enseñado: “que no hay hechos […] de visualidad puros, sino actos de ver extremadamente complejos” que se amalgaman con “un no menos espeso trenzado de intereses de representación” (9). Por tanto, este ensayo toma aquí el riesgo de una mirada, en tensión con otras posibles: lo que podría pensarse, en un mismo espacio museístico, de la confrontación entre las instalaciones inmersivas de Lu Yang y de Jakob Kudsk Steensen, relativo a la relación con un entorno que connota el mundo natural y su posible debacle.

El desapego de DOKU

Lu Yang es un artista chino, con una notable, marcada espectacularidad, anclada en el uso de las últimas tecnologías (10). Reside parcialmente en su Shanghái natal y en Tokio, lo que lo pone en contacto con entornos urbanos vibrantes y la posibilidad de medios de última generación que incluyen el software gráfico 3D que utilizara en el pasado y, en el presente, tecnologías de inteligencia artificial y videogame. Esas herramientas, que le resultan sustanciales, como declara, se ponen al servicio de un discurso explícito permeado por múltiples referencias: la cultura de los juegos de video, el animé, el manga y el pop contemporáneo; su práctica de budismo tibetano y su deseo permanente de “traducir esa sabiduría a nuevas formas haciéndola más accesible y comprensible” como aporte al desarrollo humano (11). Ese desarrollo no sería otro que el de la mente, liberada de las ataduras del ego y de toda forma del apego, en el cultivo de una enseñanza que se resume en la sigla DOKU. Esta deviene de una frase budista, que en japonés es Dokusho Dokushi, y aparece traducida como “nacemos solos y morimos solos” (12): expresión de soledad radical que atraviesa la obra de Lu Yang y da nombre a su avatar digital en varios de sus más resonantes trabajos fílmicos.

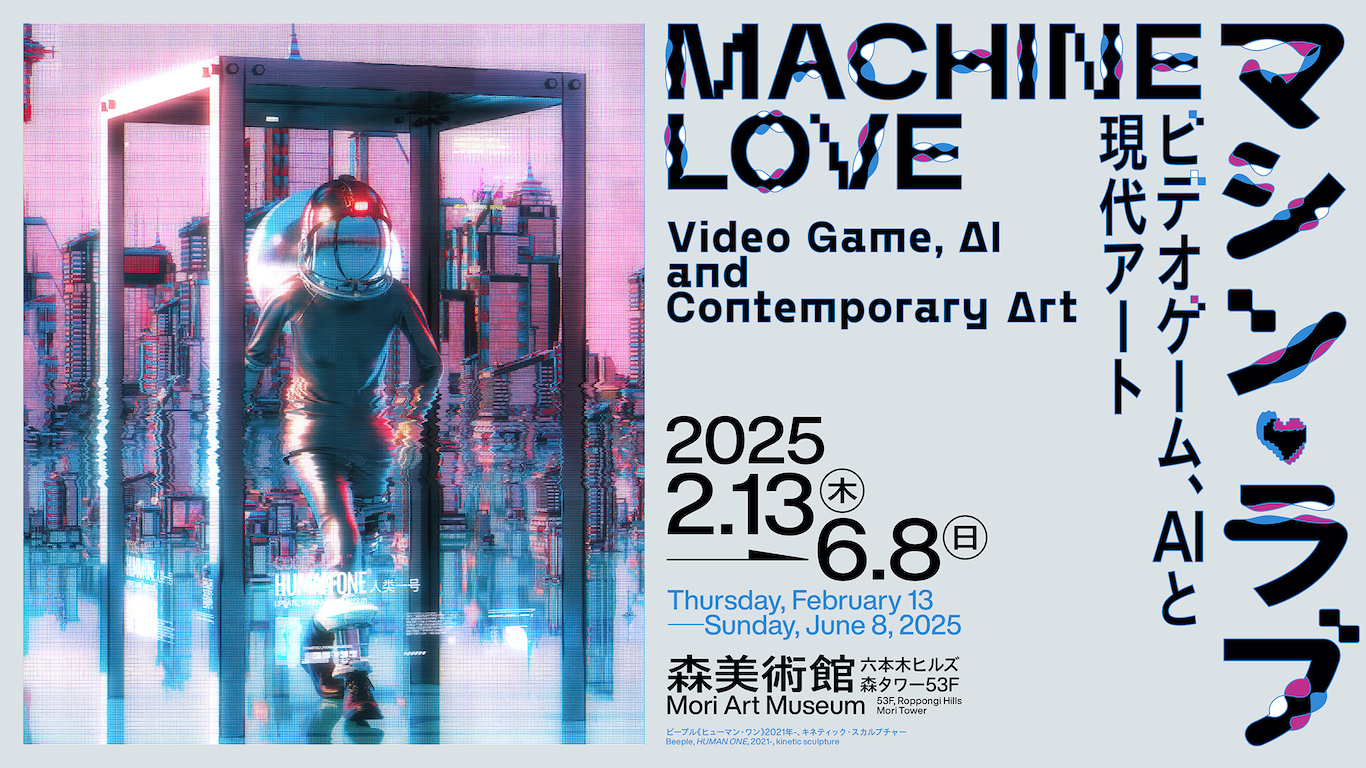

Para la muestra en el Mori, se desarrolla una ambientación consistente en una gigantesca pantalla enmarcada por otras más pequeñas y por una instalación que lleva al espacio real del museo algunos elementos de la filmación principal: ante todo rocas, que constituyen un paisaje marco y también se apilan al modo de una usual práctica de meditación budista. A este marco se suman siete enormes banderolas con caligrafía a pincel –de 460 cm de alto-, realizadas por el maestro del artista, Dzongchen Pema Tashi Rimpoche. Allí se transcribe un texto de dedicación que expresa: “Ser pastor y guía para todos los seres vivientes, comida para el hambriento, dulce agua para el sediento…”, entre otros propósitos similares; el texto también se reproduce en el video. Las pantallas menores proyectan DOKU the Self, film de 36 minutos presentado por primera vez en la Bienal de Venecia de 2022; la pantalla mayor, DOKU the Flow, de 50 minutos, estrenado en su exposición individual Open Space #14 en Fondation Louis Vuitton, en 2024 (13). DOKU es el work in progress del artista con el que busca llevar a cabo los objetivos ya comentados.

El primer film deviene de una experiencia personal de Lu Yang, la de haber viajado en un vuelo sometido a terribles turbulencias. La imagen del avión zarandeado y los pasajeros atemorizados le sirve como metáfora del sufrimiento inherente a toda existencia. A partir de allí plantea la necesidad de desapegarse de la subjetividad, cortando la cadena de dolor de los sucesivos ciclos de las reencarnaciones, de constante nacimiento y muerte. Sobre la forma de un avatar digital, generado sobre su propia imagen, recrea diferentes encarnaciones: será, sucesivamente, Human –recortado sobre un horizonte de ciudad ruinosa-; Heaven –danzando en un entorno vegetal-; Asura –figura de rojo titán devenido de la tradición india-; Animal –ahora bailando en el interior de una nave, una suerte de arca de Noé de ciencia ficción-; Hungry ghost –fantasma hambriento que encarna la imposibilidad de la renuncia al apego aun después de la muerte-; Hell –figura nuevamente roja, desaforada e infernal-. La invitación es a despojarse de todas esas ataduras, incluidas las de la forma corporal. Roto el espejo en el que se mira, tras la percepción de que “soy mi imagen y el espejo mismo”, el avatar flota en el espacio dejando partir las esquirlas de su propio cuerpo hasta desaparecer. La narración, casi constante, corre a cargo de la voz de Takano Shinya.

DOKU the Self, Lu Yang, 2022.

DOKU the Flow, que envuelve al espectador con su potente despliegue desde la pantalla gigante, es la natural continuación del film anterior: no solo el yo, sino el universo mismo son fluidos. Aquí nos detendremos. Ante todo, impacta, como en el anterior, su preciosismo técnico: realizado con tecnología de CGI, motion capture (14) y escaneo facial 3D para la construcción digital del avatar, a lo que se suma el uso de motores de videojuego para los entornos en los que se desplaza, construye un mundo de imágenes hipnóticas, seductoras. También cuenta con casi constante narración en off de Takano Shinya y magnífico sonido compuesto por Liiii.

DOKU the Flow, Lu Yang, 2024.

El flujo evocado no es otro que el de la existencia. El avatar se recompone y llega desde el espacio a reencarnar en este mundo, a un paisaje de muerte: pasea sobre pilas de huesos que parecen infinitas; cae y se aferra sobre un abismo apenas sostenido por una rama; finalmente se precipita y queda, inmóvil sobre unas rocas, mientras en torno crece un mar que no es otro que el océano de las lágrimas de los seres sometidos al ciclo de la reencarnación. A lo lejos, ve navegar una construcción iluminada. Es un crucero de lujo. La imaginación lo traslada a bordo, donde experimentará el intento de saciar los cinco apetitos fundamentales: el hambre, el deseo de poder, el sueño, la fama, la sensualidad. En cada caso se subraya el exceso de apetitos y la imposibilidad de saciarlos. Es como poco, curioso, que el quinto sea sensualidad, no sexualidad, y que la imagen lo acompañe con la figura del avatar golpeando un muñeco con movimientos de gráfico de videogame. Es que en el mundo a un tiempo frenético y exangüe de Lu Yang no hay otros o un otro, solo una subjetividad que se fragmenta en variaciones y debería negarse para dejar de sufrir. En el film vuelven a aparecer las formas anteriores del avatar, danzando frente a distintos escenarios realizados de modo digital.

Son justamente estos escenarios puntos clave para pensar en la relación distópica. Ya en DOKU the Self había una acumulación de muerte y ruinas, de ciudades bombardeadas sembradas de cuerpos muertos. Pero aun había otros seres “humanos”; bien que sintetizados por el diseño digital que los volvía esquemáticos y mecánicos, compartían el sufrimiento de DOKU el avatar a bordo del avión a punto de estrellarse. En DOKU the Flow, no. Apenas habrá evocación de otros humanos en el final: cuando el avatar avanza, anciano, sobre una ya reiterada montaña de restos de esqueletos, lo rodean sombras inmóviles apenas perceptibles. Pero en el largo decurso del film es el paisaje, por momentos desértico, por momentos de terrible inundación o diluvio, el que se adueña de la pantalla. Los únicos elementos vivos reiterados son los cuervos, enormes y amenazadores. De la presencia humana quedan solo dos tipos de restos: los huesos y, por momentos, las ruinas de la cultura de diversas civilizaciones que se van pulverizando al paso de DOKU. La imagen final lo presenta en la posición del loto, solo y desnudo, meditando sin inmutarse frente a las rocas y el mar embravecido.

La negación del ego, que estos textos fílmicos proponen con insistencia, se vuelve esquiva al contemplar las largas secuencias de danza donde las diferentes formas del avatar lucen su belleza andrógina frente al paisaje. Se podrá argüir que no se trata de Lu Yang sino de una proyección, un doble fantasmático y de naturaleza cambiante. Pero guarda enorme semejanza con el original. En orden a proclamar lo líquido de la subjetividad, el artista multiplica los reflejos de su propia imagen. Cabe la pregunta de si no hay aquí una suerte de sobrevida a través de esa imagen, una entrega al mundo ficcional creado por la técnica, al modo del protagonista de La invención de Morel (15). Refuerza esta idea la presentación del siguiente paso creativo, DOKU the Creator, cuyo trailer forma parte de esta instalación en el Mori. Es que DOKU, el avatar, ahora tiene sitio web propio en la que se presenta como una “encarnación digital” y nos invita a seguirlo en su exploración espiritual.

Cabe también que, como espectadores, muchos nos sintamos impregnados por sus imágenes apocalípticas antes que por cualquier otro discurso expreso. Al menos así será para quienes elegimos no desapegarnos de los problemas y amenazas que se ciernen sobre el reino de este mundo.

La belleza de lo fugaz

El neobarroquismo de las propuestas inmersivas, tan fuertemente sensoriales, constructoras de un entorno donde los límites entre ficción y realidad se vuelven resbaladizos, naturalmente que en esta época de hibridez se interseca con otras vertientes. Tal vez la más fuerte de ellas sea la neorromántica, congenial con la anterior.

El artista danés Jakob Kudsk Steensen combina sus intereses en las últimas tecnologías con su preocupación por los fenómenos naturales y la ecología. Apasionado por los videojuegos desde niño, ve allí un escenario de concertación de prácticas y saberes –entre actores, escritores, músicos, diseñadores o programadores- que apunta a uno de sus objetivos básicos: hacer de la obra una polifonía. Esa multiplicidad se despliega, también en su caso, en un espacio que desea convocante de lo sensorial y lo emocional. Por ejemplo, para el Premio Generaciones Futuras de la Bienal de Venecia 2019, del que resultara finalista, presenta Re-animated, una instalación de realidad virtual que incluye bellas realizaciones audiovisuales. El tema es el último canto del pájaro ʻōʻō, de la isla hawaiana de Kauai, grabado dos años antes de su completa extinción en 1987. La página oficial del artista comenta, de modo sugestivo: “Como jardinero digital, el artista ha recolectado y plantado una infinidad de flora y fauna, que, mediante algoritmos, ha programado para colonizar la isla”.

En 2023 es convocado por la Hamburger Kunsthalle para realizar una obra en el marco de la conmemoración, al año siguiente, de los 250 años del nacimiento de Caspar David Friedrich. Lleva entonces adelante un intenso trabajo de investigación cuyo resultado será The Ephemeral Lake, obra que también recala, en 2025, en la muestra del Museo Mori.

El lago efímero al que se refiere el título es un fenómeno natural que interesa particularmente al artista: la aparición espontánea, en entornos adversos, de formaciones lacustres que desaparecen en unos meses para reaparecer años después. Por esa razón, se instala durante el invierno de 2023 en el desierto de Mojave, en California –uno de los sitios de mayor temperatura del planeta-, para registrar de todos los modos posibles ese fenómeno: fotografías, escaneos, grabaciones y filmaciones. Con todo ese material elabora, en colaboración con el artista sonoro Okkyung Lee y el compositor Lugh O'Neil, esta obra, definida como “instalación digital”, a la que se suman elementos escultóricos en el espacio de la sala.

Para la realización audiovisual, Steensen suma todos sus materiales –dibujados, escaneados, fotografiados y grabados-, en un videojuego de su elaboración, que recrea el lago efímero, sus momentos de aparición y ocaso, su superficie y lo que ocurre bajo el agua y bajo tierra. La vibración sonora del lago se conecta con los objetos escultóricos, que resultan del escaneo 3D de elementos naturales observados. Llevan una luz interior que pulsa, se enciende y apaga al ritmo del sonido, en acertada metáfora de este surgir y morir del lago y su ecosistema fugaz. A ese corazón de luz, que también aparece en la filmación, lo llama novascene heart, el corazón de un nuevo nacimiento (16). El video, reproducido en pantalla gigante, se presenta como live simulation with infinite duration.

The Ephemeral Lake de Jakob Kudsk Steensen, 2023.

El deseo expreso de Steensen es volver a ofrecer una experiencia como la que evocara Friedrich en muchas de sus pinturas: la confrontación entre la pequeña presencia humana y el paisaje desmesurado, tal como la registramos en obras clave como El caminante sobre el mar de nubes (1818) o El monje frente al mar (1810); es decir, el intento de plasmar el sentimiento de sublimidad frente a la naturaleza, tan caro a los románticos. Efectivamente, desde la formulación kantiana y las realizaciones artísticas del romanticismo se buscó, a partir de finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, dar curso al sentimiento estético que despierta lo infinitamente grande o lo infinitamente poderoso: sentimiento que, en su mezcla de placer y temor, opone la finitud de nuestras facultades al inconmensurable poder de la naturaleza. En ese enfrentamiento inicialmente aplastante, nuestras facultades descubren un poder de resistencia con el que resultan finalmente fortalecidas, elevadas “por encima de su término medio ordinario”, lo que “nos da valor para medirnos con el todo-poder aparente de la naturaleza” (17).

En la instalación de Steensen la figura humana frente al paisaje es la del espectador, ahora envuelto por la sensorialidad de la propuesta. Sin embargo, su evocación de Friedrich puede leerse casi como de signo opuesto. En las bellas imágenes que se despliegan en el video reina la tensión de lo que pugna por crecer y se deshace prontamente. La naturaleza ficcionalizada aquí no tiene ningún “todo-poder”, a lo sumo la resiliencia de lo que tenazmente volverá a resurgir unos años después, para volver a desvanecerse en breve lapso. El romanticismo del marco en el que surge la obra está intersecado con la pulsión de muerte que late bajo la piel de toda espectacularidad barroca. La fugacidad de esos ambientes se subraya por el tono melancólico de muchas de las imágenes; el clima sonoro, en el que el agua es protagonista, evoca momentos primigenios, iniciales, de una vida sumamente frágil. No cabe aquí un sentimiento de pequeñez inicial que se resuelva en potencia. Su lenguaje audiovisual es el de un mundo en permanente disolución.

Los dos ejemplos elegidos se recortan en el contexto de una muestra en la que, más allá de la euforia desplegada frente al artilugio tecnológico, menudea un lenguaje visual de la caída, la ruptura, la pérdida. Donde aplica a la figura humana, reniega de lo natural del cuerpo para desarrollarlo como personaje de videogame o revestirlo de una carcasa artificial que lo hace desaparecer –y nunca se insistirá bastante en lo clave que es para toda cultura el modo en que se resuelve la representación del cuerpo humano-. Cuando ese mundo de imágenes se detiene en el entorno natural, se vuelve crepuscular, premonitorio de un final largamente anunciado; o bien evoca formas de vida primigenias, previas o posteriores a toda vida humana, o bien construye paisajes apocalípticos. Más allá de toda intención de los enunciados, las imágenes, que también son enunciados visuales y audiovisuales, planos o volumétricos, se constituyen como ejemplos de pensamiento sobre la distopía.

[1] Kataoka Mami. 2025. “Foreword”, en Machine Love. Video Game, AI and Contemporary Art, Mori Art Museum, Tokio, p. 5.

[2] Este segundo aspecto, que el actual desarrollo de la inteligencia artificial vuelve a poner sobre el tapete, viene siendo propuesto por la creación artística –inicialmente por la literatura, luego por las artes del espectáculo-, y analizado por la crítica, desde hace muchísimo tiempo. Los ejemplos menudean, desde algunos escasos pero muy señalados en la Antigüedad, a los muchos producidos a partir del siglo XIX y a lo largo del XX. Problema que vincula los afectos y las máquinas, y plantea la pregunta por la salvación o caída de la humanidad, no será tema de este trabajo. Lo fue de uno muy anterior: Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine. 2012. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

[3] Alejandro Schianchi, 2018. “Neobarroco electrónico (el caso de Rapsodia inconclusa)”. En Retóricas neobarrocas/Imágenes tecnológicas en el arte argentino contemporáneo. Buenos Aires, Ediciones Arte x Arte de la Fundación Alfonso y Luz Castillo, Graciela C. Sarti (comp.), pp. 37-38.

[4] Cfr. Elena Oliveras. 2024. Distopías y microutopías. Prácticas de resistencia en el arte del siglo XXI, Buenos Aires, Paidós.

[5] Justamente en ese año se estrena The Immortal Life of Henrietta Lacks, film que aborda la historia de la mujer cuyas células dieron origen a esta investigación no consentida.

[6] Citado de su The Singularity is Nearer: What We Merge whit AI, 2024. Nueva York, Viking. En Kataoka Mami, 2025. “With Love, What Kind of a World Can Machine and Humans Create?”, Machine Love. Video Game, AI and Contemporary Art. Mori Art Museum, Tokio, p. 25.

[7] Ray Kurzweil. [1999] 2000. La era de las máquinas espirituales. Cuando las computadoras superen la mente humana. Trad. de Marco Aurelio Galmarini,.Barcelona, Buenos Aires, Planeta.

[8] Kataoka Mami, op. cit, p. 28.

[9] José Luis Brea. 2005. “Por una epistemología política de la representación”. En J. L. Brea ed., Estudios visuales. La visualidad en la era de la globalización. Madrid, Akal. pp. 8-9.

[10] Sin bien Lu Yang nació mujer en 1984, hace años que elude toda definición genérica, afirmando “I am just a human being—that’s all”. Por tal motivo, en los frecuentes artículos que se le dedican aparece nombrado tanto de modo masculino como femenino. Asumo aquí la primera de estas opciones, con la que el artista parece sentirse cómodo, tal como hiciera Alex Greenberger en la extensa entrevista que le realizara: “Best Practices: Lu Yang’s Otherworldly Avatars Imagine New Possibilities for the Body”. 2020. En ARTnews, 3/11/2020. Disponible online en: https://www.artnews.com/art-news/artists/lu-yang-artist-studio-visit-1234575634/

[11] En el original: “… our task is to translate this wisdom into new forms, making it more accesible and understandable to modern people”, En “LuYang. Interwiew”.2025. Machine Love. Video Game, AI and Contemporary Art. Mori Art Museum, Tokio, p. 99.

[12] Al menos así ocurre en reiteradas páginas dedicadas al artista, como la de Société Berlin, disponible online en: https://societeberlin.com/artists/lu-yang/; o en el propio catálogo de la muestra que aquí comentamos, op. cit., p. 91.

[13] La filmografía de Lu Yang puede verse de modo completo en Vimeo.

[14] Técnica que permite captar objetos en movimiento y trasladarlos a entornos digitales.

[15] No por muy conocido deja de ser útil recordar este texto fundamental de Adolfo Bioy Casares. Publicado en 1940, resulta pionero en la proposición de la sumisión de la vida física al mecanismo, para obtener a cambio una sobrevida supuestamente eterna a través de la imagen.

[16] La palabra novaceno se impone a partir de la publicación, en 2019, de Novacene, de James Lovellock, libro donde se plantea la superación del antropoceno por una nueva etapa en la que la inteligencia artificial colaborará en el cuidado de Gaia.

[17] Inmanuel Kant. [1790] 1984. Crítica del Juicio. Trad. de Manuel García Morente. Madrid, Espasa Calpe, pp. 163-164.