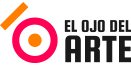

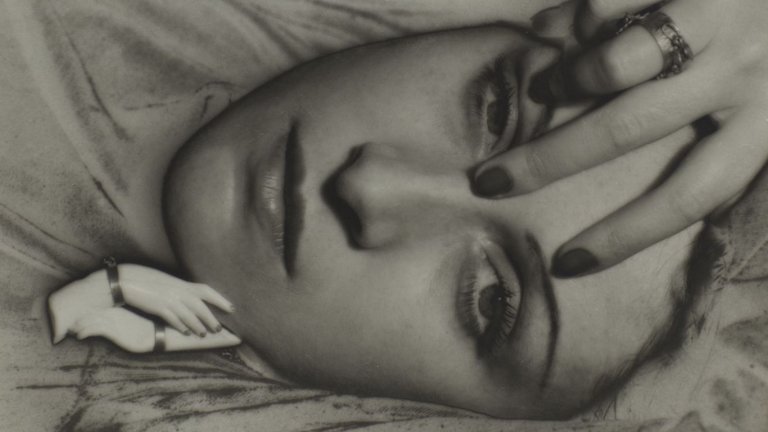

Pensar desde América Latina la producción artística política requiere romper con algunas categorías tradicionales del arte. El discurso del arte político funge como representación, vehiculización ideológica y denuncia de conflictos sociales y violencias de manera simbólica. Sin embargo, los activismos artísticos van más allá de la enunciación, puesto que se articulan e intervienen directamente en formas de vida que afectan procesos territoriales y organizativos desde, por y para sus propios contextos. Ejemplos de ello tenemos, en México, al movimiento social y político de 1968 y la llamada generación de los grupos que se suscitó después de las experiencias del Salón Independiente en sus tres fases; en Argentina, a Tucumán Arde o al Equipo de Contrainformación que aunaron la sociología, y la política dentro del campo artístico; y en Chile al grupo CADA o las Yeguas del Apocalipsis, donde por un lado, se luchó por la generación de una conciencia de clase, crítica y emancipada, y por el otro, en favor de la diversidad sexual y de género. Estos casos, junto a varios otros, redundan en la activación artística pensada desde la emergencia.

Estos tipos de activismos dados desde el arte, lejos de la representación, suelen trazarse desde una genealogía marcada por los conceptualismos latinoamericanos de los años sesenta y setenta. Luis Camnitzer en Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano (2008), da cuenta de una serie de relaciones que establecen que la praxis artística latinoamericana tuvo un componente radical desde la generación de conocimiento que la vuelven, de este modo, una praxis con perspectiva crítica y decolonial, que desafía al poder y las narrativas dominantes y establece o por lo menos intentó establecer un paradigma otro, dislocado, que estipulaba que la relación binaria entre dominantes y dominados debía ser obliterada desde una perspectiva que complejice el sistema de relaciones social y estructural, basados en la producción, distribución y consumo de bienes.

La idea de un arte latinoamericano ha sido discutida ampliamente desde la modernidad, por lo que hablar hoy de un conceptualismo latinoamericano debe ir mucho más allá de la mera proposición de que existen atributos que nos unen a pesar de la evidente diversidad cultural de nuestras naciones, con marcadas diferencias sociales, imaginarias y políticas. Histórica y aparentemente lo que nos une está dado a partir de ciertas similitudes atravesadas por componentes históricos, estéticos, territoriales, nacionalistas, de lenguaje, e, inclusive, originados por alientos independentistas. Sin embargo, para Camnitzer, la idea del conceptualismo latinoamericano estriba en la relación que se puede establecer desde la propia praxis artística con temas que van entorno a la crítica nacionalista, al poder hegemónico e imperialista y a la idea de subjetividad subalternizada por la relación desde el imperio con nosotros, pero que desde el arte y la educación es posible desujetar estas categorías.

Esta proyección desde lo pedagógico como componente crítico amplía la diversidad de voces e intenciones que existen en el terreno del arte político y activista latinoamericano que fluctúa entre la búsqueda de emancipación, la producción de agencia y el compromiso político, y cuyos engranajes se producen en términos territoriales, contextuales, identitarios, raciales, de género y locales.

Esta situación hace del artista y de su obra un lugar de producción crítica que demanda la ocupación del campo del arte por el cuerpo del espectador, convirtiendo su pasividad en acción. Se transforma el histórico rol del “público” como expectante hacia uno como productor de sentido dado por la relación que se da entre el arte y el campo social en el que se inserta, ofreciendo medios y herramientas estéticas que además abrevan de la conciencia social y política. Camnitzer plantea que el arte conceptual latinoamericano puede ser entendido como herramienta educativa que libera el pensamiento y empodera al espectador para que cuestione su propia realidad y la que le circunda, fomentando el pensamiento crítico y la acción.

Así, a través de diversas metodologías, el arte deja de ser “arte político” contemplativo y se vuelve arte activista, desarrollándose como una forma de dislocar la relación que ha sido previamente fijada por los aparatos de significación institucionales, culturales, museales y educativos, que definieron en el pasado que el arte es arte en tanto objeto. Desde la mirada del concepto de conceptualismo latinoamericano, las y los artistas no se desenvuelven en el territorio con obras acabadas, sino que se presentan con obras en proceso que afectan los imaginarios sociales y permiten que estas sean afectadas, a su vez, por la propia experiencia participativa de la gente. Así, el arte deja de ser una práctica o performance, y se desenvuelve como praxis artística, es decir, como una forma simultánea de producción que tiene sentido desde la estética y la política y que origina afectos, vínculos, la creación de nuevos imaginarios dados en torno a lo otro posible, y la producción de agencia para así producir sujetos concretos que puedan (re)producir otros modos de vida.

Esta posición del arte activista funge en la imaginación política, la cual tiene que ver con algunas preguntas fundamentales en torno a cómo imaginamos una estética radical, qué significaría imaginar radicalmente desde el arte hoy y, bajo estas consideraciones, cómo se genera la vinculación del arte con el cambio social, con la transformación radical concreta, sobre todo pensando en los espacios de inscripción del arte que muchas veces son institucionales o de mercado. La intención de los activismos artísticos está en dislocar la relación del Estado y las instituciones como aparatos hegemónicos que definen al arte en tanto arte desde su arquitectónica, y cuyo poder influye, a su vez, en los modos de percepción social y pública (Ana Vidal, Marcelo Expósito y Jaime Vindel, Activismo Artístico, MNCARS, 2014).

El activismo artístico no se trata sólo de interpelar, sino de transformar la estructura social en sentido práctico, específico, histórico e ideológico. Me interesa dar cuenta de la diferencia entre arte como práctica y arte como praxis. Para Alberto Híjar: “Las prácticas son transformaciones sobre bases ideológicas de preservación del capitalismo y de fe en la burguesía. La praxis, en cambio, oriente la transformación revolucionaria más allá de la mera interpretación” (La praxis estética: Dimensión estética libertaria, 2016). El arte como práctica responde al capitalismo, la práctica artística tiene que ver con producir obras y se sostiene a partir de un modelo extractivista que no retorna valor al medio del cual abreva, y se inscribe en espacios donde la legitimación es dada por aparatos de poder. Sin embargo, la praxis artística es concreta y se da por medio de la vinculación y la consideración del trabajo artístico dado por la relación entre producción, distribución y consumo, junto con poner en valor los sustratos del cual abreva no en su representación sino en su puesta en acción, y cuyo resultado es también la producción de agencia. Así, el activismo artístico nos permite considerar otras formas de valor que no han sido comúnmente vistas por los aparatos de inscripción, como las instituciones del arte, el mercado y la academia. Por lo que imaginar otros posibles se vuelve praxis ante la importancia que tiene, para ello, incidir en las propias estructuras de valor que se dan desde el campo artístico junto con y no sólo en relación con el campo político y social, para reconfigurar las relaciones transaccionales que se establecen con la práctica artística, la sociedad y el mercado.

En ese sentido hay una articulación dialéctica entre el conocer y el actuar. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo ejercemos? ¿Con qué poder contamos para generar otros vínculos posibles desde nuestra práctica, tanto intelectual, como docentes investigadores o artistas, para imaginar otros mundos y relaciones, no solamente desde la cosa artística que se produce, sino desde sus relaciones de sentido más allá de las sujeciones históricas y económicas? Esto nos exige repensar cómo nos configuramos como seres creadores.

Alberto Híjar dice: “Todo arte libera en tanto trabajo creador, desde el más individualista y sensorial hasta el más crítico y propositivo en las técnicas y formas” (La praxis estética: Dimensión estética libertaria, 2016). Pero el trabajo y la praxis no poseen valor por sí mismos si no se producen en la circulación. Es decir, no solamente es importante la capacidad que tenga el arte y la y el artista para generar otras lógicas de inscripción, sino que también hay que procurar y decidir cómo circulan esos objetos y/o producción de sentido que creamos.

Desde el activismo artístico se tiene la capacidad no de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Quien mira, y a quien observa, está mediado por la ideología. Dice Híjar: “La valoración es un proceso dialéctico complejo de expropiación por una clase, por lo que la producción artística está sujeta a la subsunción” (La praxis estética: Dimensión estética libertaria, 2016), del sentido que le otorga la estructura del poder hegemónico, es decir, que el arte está subsumido por las relaciones que se establecen desde el capital. Pero en realidad, el activismo artístico excede este marco de relaciones puesto que considera que la realidad del otro es la realidad del nosotros inscrito por las reglas del capital, por lo que establece como paradigma afectar los mecanismos de sentido e inscripción del capital a través del arte. Por lo tanto, cabe preguntarnos por ¿cómo podemos generar otras maneras de generar estos flujos?

La imaginación radical de Cornelius Castoriadis (La institución imaginaria de la sociedad, 1975) puede ser una clave para comprender este tipo de praxis artística y estética que se desenvuelve por la vida y para la vida. Para este autor, la revolución depende de la producción de autonomía, de la capacidad de decir en términos individuales y colectivos el devenir futuro, y la autenticación de la subjetividad como lugar de acción. Así, la imaginación puede entenderse como práctica subjetiva con poder instituyente y constituyente. Instituyente, porque crea nuevas relaciones, y constituyente, porque reforma lo ya existente. Sin embargo, la imaginación radical no solo inicia del conocimiento ya dado, sino que va más allá como fruto de la fantasía y la utopía. Es una experiencia, es un laboratorio, es una puesta en acuerdo, es una actitud política imaginaria que concreta una realidad nueva. Tiene que ver con la acción que cancela la proyección fantasiosa de una realidad imaginaria, puesto que la promueve y la percibe como condición de verdad. La imaginación radical es concreta porque produce acción que a su vez produce un hecho concreto. La utopía inspira y puede ser visualizada, estetizada; la utopía es el paso a la imaginación radical. Pero la utopía también es instituyente porque es capaz de reproducirse posteriormente en tanto que funge como potencia creadora y libertaria. Así el pensamiento utópico no debe ser visto como una proyección abstracta, porque tiene la potencia de desenvolverse en tanto imaginación radical desde la praxis estética que potencia la producción de agencia.

A esto se suma lo que Eduardo Grüner aborda en La tragedia o el fundamento perdido de lo político (2002) donde expone la diferencia entre política institucional y el fundamento original de lo político dado en su relación con el pueblo al cual se le ha extirpado de su condición social activista. Para Grüner la diferencia entre lo político y la política es fundamental para la praxis activista, pues define la política como entramado estatal, burgués e institucional, y lo político como acción, detonación y propuesta dada desde el pueblo. Grüner a su vez destaca la importancia de no delegar nuestro poder de acción, entendido desde lo político, en instituciones representativas que fungen desde la constitución de partidos y la acción representacional de sujetos de la política, y define lo político como un atributo inseparable de nosotros puesto que nos da el poder de instituir y constituir para una nueva realidad.

Así, la tragedia aparece desde que lo político fue arrebatado en el instante mismo en que se funda el Estado, porque al encontrarnos subsumidos al capital, la institucionalidad política gerencia el orden impuesto por la fuerza y la economía. Este orden se sustenta en la violencia de clase, la violencia que subalterniza a la otredad, y se trata de un orden que cancela imaginarios propositivos que da continuidad a la matriz colonial. Por lo que Grüner plantea la renovación del poder desde lo político en términos instituyentes y constituyentes.

Por lo tanto, el activismo artístico latinoamericano puede ser leído en clave radical, educativa, política, como praxis estética e imaginación concreta. Porque muchos de nuestros artistas están pensando en la capacidad fundacional, en la capacidad de congregar para salir de la estructura política de la democracia representativa, y de la condición de civilidad estatal obediente: su eje está en proponer el agenciamiento. En ese sentido, la imaginación radical no solo inicia del conocimiento ya dado, sino que apunta a la autonomía. El agenciamiento, desde la definición del grupo Subtramas:

Surge de la capacidad de generar otros modos posibles de existencia, involucra procesos de manifestación del yo y se produce en términos no hegemónicos. Libera al permitir ubicar otros modos de vida posibles al reconocer que existe la posibilidad de escapar de la estructura hegemónica dominante y da la posibilidad de la acción y con ello, de resarcir, renovar, retejer y resanar. Fortalece además la individualidad, pero respeta las lógicas del convivir del colectivo y su influencia en el entorno con el fin de generar espacios críticos que contrarresten las lógicas de control que se le imponen (Subtramas. Abecedario anagramático, MNCARS, 2016).

De este modo, el agenciamiento desafía las hegemonías, lo normativo, lo homogéneo, la moral dominante y se configura en contra de un poder que controla y domina la biopolítica. Desde la importancia de la agencia en procesos instituyentes y constituyentes, reconocer al otro es también reconocer una realidad que disloca lo hegemónico para reconocernos en tanto diversidad.

El activismo artístico democratiza la práctica artística, intenta generar praxis social, aborda temáticas relacionadas al neoliberalismo, a la sexualidad, a la represión política, etc. Modifica el estatuto del espectador e intenta generar al espectador como un agente, como dice Augusto Boal, como un “espectactor” que genera/promueve el diseño de formas de emancipación.

Y va más allá del artivismo porque el artivismo surge desde los años noventa aproximadamente, depende de los gobiernos neoliberales, y se establece en la relación con la institucionalidad museal y artística y su financiamiento público/privado. Los activismos artísticos no necesitan de ningún tipo de institución, aunque pueden abrevar de ellas (y lo hacen para aprovechar la circulación de sentidos e impactar desde diversos campos), se dan en forma espontánea y surgen de la activación política. En cambio, el artivismo sugiere la activación desde dentro la institución artística, tal como lo ha llamado Roc Laseca, de la institución blanda, que se adapta -para no morir-, a lo local. Por lo tanto, depende de formas de creación que están dadas por el Estado y que están reguladas por el Estado.

Y ahí hay una sujeción y tiene que ver con cómo el Estado y el museo en ese sentido intenta ser parte, para no decir cooptar, de una actitud crítica y política, aunque en lo práctico funge como simulación y fantasmagoría. Un poco para permearse de agencias que crean nuevos imaginarios, aunque hoy existen casos donde el ámbito curatorial, artístico y educativo confluyen para rebasar los límites del museo, por lo que hay que prestar atención al cómo lo hacen y con y para quiénes lo hacen.

El activismo va más allá de la contemplación. Es anticontemplativo. Porque su importancia está en la relación antiestática -y aquí podemos recordar a los cinéticos de los años sesenta que promovían hacer vibrar al sujeto espectador, en un contexto de luchas sociales bastante significativas en nuestro occidente-, porque es capaz de relacionarse y de transformar esa condición del arte. Y muchas veces estas experiencias no pueden revisarse porque son efímeras. Porque se producen en momentos de emergencia social y política donde los artistas se ponen al servicio del movimiento social y producen, por medio de la conmoción, por el condolerse de Cristina Rivera Garza, una imaginación radical colectiva, una imaginación político-estética que en tanto praxis produce acciones eficaces y afectivas contra la emergencia.

Porque no tiene que ver sólo con la emoción individual sino también con el conmoverme por el otro por hacer próximo al otro que no conozco pero que en la emergencia social me organizo para producir un cambio. Por eso la importancia de reconocer la subalternidad y el origen arquitectónico de la otredad dada por la matriz colonial. Y la emergencia muchas veces cancela estos preceptos de dominación, se desvanecen porque nos convoca una necesidad conjuntiva, colectiva, social.

El activismo se sostiene por esa verdad donde: “El arte participa de lo político no solo representándolo” y parafraseando, en vez de simplemente criticar, interviene. Y para que eso sea posible el arte tiene que poseer y otorgar agencia (Mieke Bal, Arte para lo político, 2009). Hablar de arte político es muy diferente de hablar de arte activista o de activismo artístico porque el arte político representa, y en tanto que representa informa, pero no se conduele, ni se conmociona (emocionarse con el otro, vis a vis en conjunto), sino que da cuenta de un evento. Sin embargo, el activismo está dentro de ese evento y no se representa ni a sí mismo, sino que actúa, acciona, activa pues se da desde la vida y por la vida sin separarse de lo social.

Volver a la praxis artística, al activismo artístico, a la relación entre estética e imaginación artística no es suficiente para volver al hecho artístico; tenemos que generar su relación temporal y contextual con la conmoción y el afecto entendidos como materiales políticos que permiten que lo otro se vuelva próximo. Sin esta dimensión del tiempo no hay activismo posible, y las inscripciones y modos de significación son claves para comprender la dimensión de la acción estética. El activismo artístico latinoamericano no es un estilo ni una tendencia estética sino una praxis que articula imaginación radical, afecto, organización y territorio, y establece comunes y formas de buen vivir. No delega el poder político a instituciones, no se limita a representar, no busca producir objetos, sino mundos vivibles.

En este reparto de lo sensible, el arte activista latinoamericano puede volverse una fuerza instituyente capaz de producir nuevas formas de vida, de abrir lo político, de agrietar la normalidad neoliberal, y de reconfigurar nuestras formas de ver, sentir y actuar.

- Camnitzer, L. (2008). Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano.

- Vidal, A., Expósito, M. y Vindel, J. (2014). Activismo Artístico. MNCARS.

- Híjar, A. (2016). La praxis estética: Dimensión estética libertaria.

- Castoriadis, C. (1975). La institución imaginaria de la sociedad.

- Grüner, E. (2002). La tragedia o el fundamento perdido de lo político.

- Subtramas. Abecedario anagramático. (2016). MNCARS.

- Bal, M. (2009). Arte para lo político.