“Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même”

“Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo”

Este escrito se enfocará en una parte de la realidad, la cual nos acerca a la forma en que concebimos el concepto de teoría, se tendrá en cuenta como punto de partida dos paradigmas de las ciencias sociales: el neopositivista y el marxista. Se analizará el auge del pop art en la década del sesenta en los EE. UU.; el alcance artístico de Andy Warhol y su influencia. También se describirán algunos de los aspectos más significativos dentro del mercado de arte contemporáneo: sus mecanismos funcionales, los agentes que lo conforman, el nivel de importancia, la relación con el auge capitalista, el lugar desplazado del valor simbólico por el valor de mercado, las personas u organismos que confieren esa regulación y por qué.

Este trabajo de investigación surge de la necesidad de poder dilucidar los diferentes aspectos que caracterizan al mercado del arte en la actualidad. Se referirá a los más preponderantes y hegemónicos, en un mundo globalizado que funciona como red. Se describirá el desarrollo del capitalismo a ultranza, sus diferentes estadíos o fases y en qué momento se disparó su crecimiento que escapó a toda lógica de análisis histórico. Algunos autores incluso, ya han señalado el fin de la crítica social y la crítica de arte. Según el análisis de Boltansky y Chiapello: “En el plano teórico tales prácticas se corresponden con el abandono de enfoques macrosociológicos o macrohistóricos y con un repliegue hacia el microanálisis de acciones o los juicios circunstanciales, mucha veces interpretados como un indicador del “final de la crítica” (2002, p. 438).

El posmodernismo copia o reproduce la lógica del capitalismo consumista. Frederic Jameson enfatiza con palabras de Marx, la idea de que la importancia de la tradición modernista hoy muerta, “pesa como una pesadilla en el cerebro de los vivos” (2002, p. 22).

El momento de inflexión en el traspaso de la modernidad a la posmodernidad se produjo en la década del 60 con el surgimiento del pop. Se analizarán al respecto: la consagración de Andy Warhol, el artista que devino ícono; el surgimiento de la industria cultural y cómo la transformación de un Estado benefactor en EE.UU., a otro neoliberal, ayudó a proyectar la nueva etapa posmoderna. Políticamente el cambio favoreció al desarrollo de la industria cultural. Adorno lo denominó “un mundo totalmente administrado”. En ese contexto aparece la figura de Warhol, un artista que causa gran impacto por su manera de representar. Su obra Brillo Boxes, no es más que la imitación de unas cajas de jabón en polvo de la época, y como indica Elena Oliveras, “(...) las cajas serían en primer lugar obvias, no interesantes” (2006, p. 347).

Los cambios acaecidos dentro del marco sociocultural y económico, se podrán esclarecer, en parte, teniendo en cuenta el pensamiento de Boltanski y Chiapello, quienes señalan que el nuevo espíritu del capitalismo para finales de la década del sesenta había incorporado una parte importante de la crítica artística:

"Históricamente, la crítica artística ha subordinado la exigencia de autenticidad a la de liberación, ya que se ha considerado realmente difícil que los seres humanos manifiesten lo que tienen de auténtico, si no se les libra antes de las obligaciones, limitaciones y mutilaciones fundamentalmente impuestas por la acumulación capitalista" (2002, p. 527).

Tales concepciones han producido un cambio de paradigma: la obra como manifestación artística de la creación humana, experimenta en muchos casos una transformación, que es en el fondo sólo un barniz superficial. Nos muestra el mundo tal como lo concibe Heidegger, el cual nos revela una atmósfera espiritual de una época determinada. Lo que pareciera omitir en ciertas ocasiones es lo que el pensador alemán denomina “tierra”, el ser, el ente propiamente dicho. En otras palabras lo que refleja es una “parodia vacía”.

Jameson sostiene que “la función informativa de los medios sería entonces ayudarnos a olvidar y actuar como los agentes y mecanismos mismos de nuestra amnesia histórica” (2002, pp. 37-38).

El mercado del arte ha sufrido un giro sustancial. Los estatus de consagración han variado de manera significativa. Lo que antes ocupaba un lugar secundario se ha posicionado ahora en primer lugar, como pasa con las casas de subastas más importantes que actúan en consonancia con los más destacados galeristas y coleccionistas. Tal es el caso de Charles Saatchi, ex publicista de Margaret Thatcher que devino en legitimador de artistas emergentes tal como los YBAs (young british artist); de cuyo grupo ha surgido Damien Hirst, quien junto con otros artistas como Jeff Koons y Takashi Murakami “se han ocupado de mantener cierto impacto y al mismo tiempo hacer compromisos juiciosos con el gusto de los coleccionistas” (Smith, 2012, p. 164). Es necesario pensar cómo todos estos cambios se han suscitado aceleradamente, teniendo en cuenta la década del 80 como transformación del proceso.

La falta de antinomias facilitaron el desarrollo de la “estética” posmodernista. Jameson califica a la era posmoderna de “pastiche y esquizofrénica” (2002, p. 18). Con el derrumbe del bloque soviético se ha producido una aceleración hacia la globalización cultural, cuyo impacto produjo una transformación continua del presente. Dicha transformación se manifiesta de tal manera que sólo nos permite estar pensando en el futuro, como si el presente fuera sólo una virtualidad que nos aleja de la realidad concreta. Como describe Smith:

"Desde los años ochenta, este sistema se ha actualizado radicalmente: ahora trata al arte contemporáneo como si ya fuera arte moderno. Allí reside, en resumidas cuentas, la eficacia del mercado: si los compradores vienen a la fiesta, aquello que compran no sólo se convierte en un hecho económico sino también en un hecho de la historia del arte" (2012, pp. 18-20).

Y respecto a la obra For the Love of God (1) de Hirst, Smith agrega lo siguiente:

"¿Es posible encontrar una convergencia mayor entre arte y dinero? En tal sentido la obra procura representar el propio arte, tal como lo imagina el mercado. El peligro, desde luego, es que esto ofrece al dinero la posibilidad de convertirse en el árbitro principal y definitivo del arte. Al dar cabida a ese poder, así como lo anuda al recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, es posible que Hirst nos tienda un cáliz envenenado, capaz de atraer un peligro aún mayor: un nuevo circuito entre arte y dinero, acelerado por los excesos propios de ambos" (2012, pp. 151-152).

Según Heidegger: “Verdad significa esencia de lo verdadero (...) el desocultamiento del ente” (Oliveras, 2006, pp.275-276). En este trabajo investigativo se tendrán en cuenta tales premisas, ya que el arte genuinamente autónomo, puede hacer a los hombres más felices y libres.

Es de interés particular, resaltar las similitudes con la obra de arte -ya que la misma es un objeto- que deviene en mercancía en su manipulación dentro del mercado del arte. George Dickie propone:

"Una obra de arte en sentido clasificatorio es 1) un artefacto y 2) un conjunto de cuyos aspectos le ha conferido el estatus de ser candidato para la apreciación por alguna persona o personas que actúan de parte de una cierta institución social (el mundo del arte)" (2005, p. 18).

Con el cambio de paradigma sería conveniente poder definir al campo intelectual como un mundo que se relaciona en red, cuyo mercado artístico se ajusta perfectamente a tales cambios. Hoy distintos actores dominan la escena cultural. Raymonde Moulin expresa al respecto:

"Sumisión a la demanda; rotación rápida del stock contra la capitalización de lo no vendido; técnicas usuales del marketing contra puesta en práctica de un circuito de valoración cultural. Estas son las principales diferencias entre las estrategias de gestión de las galerías tradicionales y las de las galerías de arte contemporáneo" (2012, pp. 32-33).

Los artistas célebres del mercado internacional, se han convertido en empresarios que gestionan sus empresas como verdaderos expertos en el tema. Murakami es un ejemplo del caso: dirige una empresa llamada “Kaikai Kiki Co. Ltd.” que emplea a noventa personas entre Tokio y Nueva York. Isabelle Graw describe la situación de una manera clara:

"En los años setenta y ochenta, el mercado era visto como un medio necesario para hacer transacciones financieras tristemente inevitables. Pero en los albores del siglo XXI, ya había ganado, en el inconsciente colectivo, el estatus de un fin en sí mismo" (2013, p. 80).

Cambios en lo político, económico y cultural en la década del 60 en los EE.UU.

“¿Qué son los peligros del bosque y la pradera comparados con los choques y conflictos diarios que se dan en el mundo civilizado? Aun cuando el hombre atrape a su víctima en el boulevard o traspase a su presa en los bosques ignotos, ¿no sigue siendo el hombre, aquí y allí, el más perfecto de los animales de rapiña?”

Charles Baudelaire

La realidad en la que participamos es un fenómeno que nos envuelve, fruto de lo aleatorio y lo debidamente premeditado. Su núcleo de expansión posee una fuerza centrífuga que dispersa elementos que la conforman, abarcando así la periferia. Esa fuerza se podría definir como hegemónica, punto clave de tal proceso distribuidor. El desarrollo del capitalismo produjo su agigantamiento dentro de la cultura norteamericana en un contexto adecuado para el mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa dejaba de ser el epicentro de la economía y la cultura, dando paso así a una nueva era.

Marx sostuvo que "no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario el ser social es lo que determina su conciencia". Más adelante se describirá a la cultura de masas como un producto de consensos políticos-económicos cuya estética devino como resultado de tales procesos. Los sociólogos franceses Boltanski y Chiapello sostienen que estaríamos atravesando una época asociada con “el nuevo espíritu del capitalismo”. Los autores afirman que la década del sesenta y principios del setenta el desarrollo del capital sufrió un descenso de crecimiento y de la rentabilidad, y una ralentización de los incrementos de productividad, asociada a un alza continua de los salarios reales que continuaban creciendo al mismo ritmo anterior. Después de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. había adoptado como plan de desarrollo: adherirse a la teoría económica de John Keynes. Su interés era lograr dotar de poder a las instituciones nacionales o internacionales, para así controlar la economía en época de recesión o crisis.

Esto va a producir una ruptura con el dogma clásico, el cual sostiene que la economía regulada por sí sola tiende automáticamente al pleno uso de los factores productivos o medios de producción (incluyendo el capital y trabajo). Keynes postuló que el equilibrio al que teóricamente tiende el mercado depende de otros factores y no conlleva necesariamente al pleno empleo de los medios de producción. Propuso además, que la posición de Smith, Say o Ricardo sobre el equilibrio de la oferta y la demanda, sería correspondiente a un caso especial. La economía americana estableció un nuevo equilibrio llamado macroeconómico o keynesiano. La relación del ahorro igual a la inversión no se establece sólo automáticamente a través de la acción del mercado. La falta de intervención puede resultar en crisis, esas variables se armonizarían con la intervención del Estado.

Más adelante se describirá cómo el desarrollo del segundo espíritu del capitalismo -que arrancó en la década del 30 hasta la del 60- pasó de las empresas familiares -donde el crecimiento respondía al manejo de sus propios dueños- a otras cuyo crecimiento va estar en relación con la figura del director (puesto que se encuentra en la cúspide de la pirámide). El Estado benefactor americano permitió el desarrollo de esta lógica empresarial, por lo tanto los cambios acaecidos en lo político económico y social, se vieron reflejados de distintas maneras. El neoliberalismo a partir de esa época trajo aparejado cambios que aceleraron su proceso de consolidación absoluto dando nacimiento a lo que se conoce como “el sueño americano”.

La cultura de masas que surge por tales efectos tuvo su representación en el campo artístico con la irrupción del pop art. Este modelo permitiría la función dialéctica entre la obra y la realidad social, a la que debe su existencia. Las expresiones artísticas dilucidaron todo lo que acontecía. Reflejar la sociedad de la abundancia sirvió a los intereses político-económicos, más allá de la crítica y movimientos que se alzaron en su contra. En palabras de Lipovetsky "la nueva sociedad que nace funciona con hiperconsumo, no con “desconsumo”. También agrega que el capitalismo de consumo no nació en la era industrializada capaz de producir mercancías estandarizadas en serie; pero sí nace una nueva filosofía comercial. "(...) la búsqueda de beneficio por el volumen y la práctica del bajo precio" (2007. p. 21).

La posmodernidad que llegó a nosotros, nos ofreció en gran medida y casi sin encontrar resistencia engendros de forma y conceptos vacíos. Algunos autores proclamaron el fin de la crítica y de la Historia. Peter Bürger sostuvo en el capítulo La historicidad de las categorías estéticas de su libro Teoría de las vanguardias:

"Si bien las teorías estéticas pueden lograr una comprensión trascendente de los objetos artísticos prescindiendo de su carácter histórico, están nítidamente marcadas por la época en que son creadas, tal como se observaría en un simple examen a posteriori. Si las teorías estéticas son históricas, una ciencia crítica de los objetos artísticos que se preocupe por iluminar su quehacer debe dilucidar su propia historicidad. En otras palabras, es válido historizar la teoría estética" (2010, p. 21).

Para poder desarrollar un pensamiento objetivo sobre la realidad que nos acontece, Bürger entiende que una “historización sería una ahistorización”. Es apresurado hacer un análisis de la época en la que se vive, sin tomar distancia. Cuando el autor refiere a una ahistorización toma como ejemplo el pensamiento de Marx en Elementos para la crítica de la economía política: "Como las categorías más abstractas para todas las épocas -precisamente, debido a su abstracción- son, en lo que hay de determinado en esta abstracción, el producto de las condiciones históricas y tienen plena validez para estas condiciones y dentro de sus límites" (2010, p. 23).

Jameson expresa a través de las palabras de Zenón de Parménides la definición de ser como “no puede pensarse ni siquiera momentáneamente en transformación y menos aun dejando de ser aunque sea por un instante“. Según Althuser: "cada sistema o modo de producción produce una temporalidad que le es específica."

Las teorías que nos preceden sirven para poder elaborar nuevas, si nos referimos a las vanguardias históricas, el estudio que elaboró Bürger sirvió para un análisis, retomando una época pasada. Las cuestiones que se determinen en este trabajo no serán definitorias debido a la imposibilidad de "ahistorizar" el presente. Las condiciones llevadas a lo largo de la historia hacen posible su conocimiento, pensamiento que refleja Marx.

El MoMA construido como modelo de museo moderno, cuyo capital en obras lo convirtió en un referente de la cultura americana, transformó a Nueva York. en una de las ciudades más importantes de todos los tiempos. La ciudad se afianzó centro y cuna de nuevos valores que se promulgaron como estandartes culturales. El museo logró neutralizar el espíritu de lucha de las vanguardias, adquiriendo obras del arte moderno europeo. En el año 1956 Alfred Barr, excusándose con una amable carta, rechazó una obra que le había obsequiado el mismo Warhol cuando participó de una muestra colectiva de dibujos publicitarios referentes a zapatos cuya exposición fue dentro del museo. Treinta y tres años más tarde el museo neoyorquino le dedicó una retrospectiva a pesar de que en sus comienzos el museo se mostró reacio al arte vanguardista americano. Terry Smith nos relata que el arte que permaneció bajo los estlilismos modernistas ya no era contemporáneo, en la actualidad algunas producciones profusas producen cierto tipo de obra moderna en el sentido trivial, a las cuales Jameson las declara "pastiche y esquizofrénica" por su sentido anacrónico. Danto reflexiona:

"Pero hoy que estamos cerca del fin de siglo, el Museo de arte Moderno debe decidir si va a adquirir arte contemporáneo que no es moderno para volverse, entonces, un museo de arte moderno en un sentido estrictamente temporal, o si sólo continuará coleccionando arte del estilo moderno (producción que se diluye casi gota a gota) pero que no es representativo del mundo contemporáneo" (2011, p. 33).

El “campo artístico”, denominación utilizada por Bourdie, posee relativa autonomía y se relaciona con los subcampos de la economía y la política. En su comportamiento devela la hegemonía de estos campos absolutos de manejo de poder, verdaderos cancerberos de la custodia del flujo capitalista.

Si el pop art se manifestó como anti-arte, aboliendo las fronteras entre ámbitos extra-artísticos y artísticos, promulgando el extrañamiento del espectador, reaccionando artísticamente ante la producción de los medios, analizando las conquistas de la sociedad industrial y también su absurdo. El medio se convertiría en el mensaje, suministrando una imagen completa del hombre y su mundo.

La segunda fase del capitalismo creó una realidad escenificada, de la cual el arte del momento se hizo eco, por consiguiente, no alcanzó una reflexión profunda ante un problema serio que tuvo por resultado la enajenación del hombre actual. Ya no se trata de la enajenación religiosa a la que se refirió Marx, en la cual también descubriría cierto carácter positivo, sino la enajenación del hombre del propio hombre, de la falta de conciencia seria hacia los propios individuos, en cierta medida indiferenciado ante la masa que lo aniquila.

Danto argumenta que la obra de Warhol posee en sí aspectos filosóficos que sirvieron de modelo de conciencia para la sociedad americana. Por primera vez quizás en la obra de un artista, se mostró como arte algo que formaba parte del paisaje urbano, que delataba el espíritu humano del hiperconsumo. Danto agrega que el camino estaba claro: “era pintar lo que somos” (2011, p. 38). Lo importante de esto sería poder reflexionar sobre el fluir de ideas y expresiones posmodernas que encontraron su lógica en lo repetitivo de una época y no demostraron nada nuevo a cambio. Ciertos aspectos de la obra de arte contemporánea delatan cómo el mercado con su influjo de ganancias delimitó las exigencias artísticas que se proclamaron autónomas.

Antes de avanzar en lo que se refiere a los estadios del capitalismo y sus consecuencias, la crítica de arte de Lawrence Alloway, predecesora de Danto como crítica de arte en The Nation, indica:

"Descubrimos que tuvimos en mente una cultura vernácula que persistió más allá de cualquier interés o destreza que cualquiera de nosotros pudiera poseer, en el arte, o la arquitectura, o el diseño o la crítica de arte. El área de contacto fue producida por la cultura urbana de masas: películas, publicidad, ciencia-ficción, música pop. (Esto se puede observar, en la lista de lo que se publica habitualmente hoy en cada edición de ArtForum). No sentimos ese desagrado ante la cultura comercial común de los más intelectuales, sino que lo aceptamos como un hecho, lo discutimos en detalle, y lo consumimos con entusiasmo. Un resultado de nuestra discusión fue concebir la cultura pop fuera del reino del “escapismo”, del puro “entretenimiento”, de la “relajación”, y tratarlo con la seriedad del arte" (Danto, 2011, p. 152).

Muchos otros pensamientos se alinearon a la proclama, por lo tanto críticos y artistas terminaron por convertirse, con o sin intencionalidad, en los voceros de la finalidad capitalista. Como señala Lipovetsky “después de veinte años las democracias mundiales han entrado en una era nueva de mercantilización de los modos de vida al que le corresponden también las distintas prácticas” (2007, p. 20).

La primera etapa secular del capitalismo arrancó a mediados de 1880 y terminaría con la Segunda Guerra Mundial, es el momento en que empiezan aparecer los grandes mercados nacionales facilitados por el transporte y las comunicaciones. A finales de 1880 una máquina de hacer cigarrillos podía producir 120000 cigarrillos al día, Lipovetsky agrega: “treinta máquinas así bastaban para saturar el mercado nacional” (2007, p. 23). Se reestructuraron las fábricas en función de los principios de organización científica, aplicados al sector automotriz. Se vendían mayor cantidad de productos con pequeños beneficios, esta nueva etapa era favorable a la democratización de los bienes. El mismo Warhol aludía a su fascinación por comer las sopas Campbell de todos los sabores cuando era niño. En esta fase, también aparecerán una multitud de marcas tales como: Quarker Oats, Campbell soup, Kodac y otras que se expandirían mundialmente.

La problemática del arte ha sido y sigue siendo, la de enfrentarse a una sociedad superficial, cuya heteronomía impone sus reglas, “la mímesis de lo reificado y lo alienado” en palabras de Adorno. Por medio del pensamiento dialéctico, aclara Bürger, con respecto a la teoría adorniana, se podría percibir lo positivo en lo negativo y toma como ejemplo la reproducción de las cien latas de Campbell de Warhol, para agregar que la obra manifiesta una resistencia para la sociedad de consumo para quien lo quiera ver así. Además, la neovanguardia no sólo remitiría a la adaptación sino a la muestra del caso, el autor, cita a Adorno: “No hay que juzgar en general si es un altavoz de la conciencia cosificada que hace tábula rasa con toda expresión o si es la expresión sin el lenguaje, inexpresiva de aquel que denuncia” (2010, pp. 88-89).

Arthur Danto considera que Warhol encarna un concepto vital tomando los valores de una era, por eso la elección de este artista para marcar el cambio. También sostiene que Andy Warhol había asumido en cierta medida, una imagen icónica de lo que significaba la vida y que ningún otro artista se había acercado a eso. Tales afirmaciones encarnarían valores verdaderos porque en alguna medida, marcó un precedente en la manera de reflejar a la sociedad del consumo incentivada por las publicidades que reflejan la estetización general de la existencia.

De esta estetización se desprenden los modelos de vida a seguir, qué arte consumir, qué libros leer, cómo comer, qué tipos de terapias seguir, cómo viajar y demás. La estandarización de las multitudes conforma un mundo robotizado. Si se puede elegir cómo vivir teniendo modelos globalizados, la vida no merecería ser interpretada como realmente se siente, sino siguiendo patrones de comportamiento y acción. Warhol mostró con su obra el culto a las estrellas, en donde el hombre señalado se convierte también en mercancía. Una mercancía que se lamenta muchas veces de su existencia penosa, en la que los ideales tienden a sucumbir. El gusto por lo infravalorado estéticamente, el mundo banal de los objetos industriales cotidianos, ocupan un lugar de dispersión. Si la existencia de Dios es incomprobable, a lo que apuntan algunos es a la muerte de lo absoluto. El arte ha encarnado valores que trascienden pero que, a su vez, dependen de un mercado que los legitima. La esfera del arte escindida de la religión con la estetización en el siglo XVIII, muestra señales de abatimiento en manos de la industria cultural, su más poderoso mecenas.

La subjetividad del arte expresionista abstracto, que inauguró la llamada Escuela de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial y que estaba condenada a no prosperar, la década del sesenta marcaba una atracción hacia lo objetivo, más precisamente el objeto en sí. En los círculos artísticos norteamericanos resultaba ofensivo que los artistas pop repudiasen los logros obtenidos por sus predecesores, y que pintasen ingenuas imágenes de latas de sopa o del Pato Donald.

Si en una época se valoró en la pintura el grado de dificultad, este cambio logró que cualquiera pudiera captar lo que reflejaba el pop. En su obra, Danto, relata una historia que sirve para entender esta idea. Se trata de una anécdota de cómo Warhol evolucionó en su trayectoria. En una ocasión recurrió a la ayuda de alguien que le merecía confianza, se trata de Emile de Antonio, un cineasta, que en el verano de 1960 fue a la casa del artista:

"Andy dispuso dos pinturas grandes una al lado de la otra. Normalmente me mostraba sus obras de manera más informal, así que me di cuenta de que era una presentación. Había pintado dos imágenes de botellas de Coca-Cola de un metro ochenta de alto. Una era una botella de Coca-Cola prístina en blanco y negro. La otra contenía varias marcas expresionistas abstractas. Le dije: ̈La abstracta es una mierda, la otra es extraordinaria. Es nuestra sociedad, así es como somos, absolutamente bella y desnuda. Deberías destruir la primera y mostrar la otra" (2011, p. 37).

Este artista más que nadie logró alcanzar un estatus de ícono por el contenido de su arte, mostró la cultura popular americana como nadie, una cultura que anhelaba las celebridades que se convirtieron en íconos de las culturas de masas proyectadas por el cine, incluyendo la comida americana como el hot dog. Una de las obras que ayuda a visualizar esta transformación es una pintura de 1961 que consiste en una versión muy ampliada de un anuncio en blanco y negro en donde se ofrecen los servicios de un cirujano, y en donde se mostraba dos perfiles de una misma mujer, antes y después de la operación de nariz. Dado que se lee de izquierda a derecha, existe una relación de (5) anterioridad y posterioridad entre las dos imágenes. Warhol pintó estas dos imágenes a las que tituló Antes y Después, de las que pintó luego varias versiones, con eso demuestra la obsesión de las personas de cambiar su aspecto físico, para convertirse en más atractivos. Danto expresa:

"La sustitución del antes por el después es el camino a la belleza, tal como la conciben, y también lo es de la felicidad. Lo que ocurrió cuando Andy Warhol se convirtió en el icono cultural Andy Warhol no fue sin más una transición biográfica, en la que un artista comercial de éxito se convierte en un artista serio de vanguardia. Fue una transición social, en la que ciertos individuos de gran importancia en el seguimiento de las fronteras del arte reconocieron que Warhol había hecho algo relevante en lo que respecta a la forma misma de la frontera" (2011, pp. 24-25).

A Warhol le interesaba algo que tuviese que ver con el gusto popular, ningún tipo de abstracción ni nada idílico, algo común a todos. Algo que causara tal impacto que se preguntasen todos por eso, aún sin haberlo visto. Entonces, realizó una cuadrícula de ocho por cuatro formada por treinta dos variedades de sopas Campbell, producidas en aquella época, de manera que se parecieran a retratos de gente importante. Lo que hizo Warhol fue seguir el consejo de Emile de Antonio: aquellos cuadros no tenían ningún valor pictórico, estaban reproducidos mecánicamente recurriendo a la serigrafía para lograr una equilibrada uniformidad.

Según Danto:

"Ningún artista pop utilizaba este tipo de formato en el que se repetía esencialmente la misma imagen una y otra vez. Incluso cuando se trataba de retratos, en una fase posterior de su trayectoria, Warhol era muy amigo de reproducir en bloque el mismo cuadro de la misma persona en diversos colores. Las Latas de sopa Campbell’s eran retratos, en el sentido de que cada cuadro contenía una variedad de sopa diferente, cuyo nombre aparecía impreso en la etiqueta. La repetición pasó a ser unos de los rasgos originales de lo que podríamos denominar la “Estética Warhol”" (2011, pp. 56-57).

Las latas de sopa Campbell ya eran famosas antes de que las hubiera visto la gente en el estudio de Warhol. Se describieron en la revista Time en mayo de 1962.

En palabras de Graw:

"El tiempo que Warhol pasaba en fiestas y en la Fábrica, el glamour y el estilo asociados con su figura, definitivamente generaban un valor que fluía hacia su producto. Este producto se convierte así en un objeto portador de la vida, pero capaz de circular con independencia del artista como persona: el artista puede evitar la sobreexposición al enviar su producto en su reemplazo, por decirlo así. O bien, puede esconderse detrás de su producto, que de todas maneras va a sobrevivirlo" (2013, pp. 252-253).

Sería importante poder introducir en el análisis de este estudio, cómo tales prácticas producidas por artistas como Warhol, no hubieran tenido la repercusión que tuvieron, si no hubieran pertenecido a un contexto histórico en donde la reproductibilidad técnica empezó su gran apogeo.

Boltanski y Chiapello denominan “espíritu del capitalismo a la ideología que justifica el compromiso con el capitalismo” (2002, p. 41). Tal ideología tuvo auge entre las décadas del treinta y el sesenta, cuando se formaron las grandes empresas industriales, centralizadas y burocratizadas. En tales condiciones surgió una figura ejemplar, que es la que representó el cargo del director de empresa. Boltanski y Chiapello reflexionan lo siguiente:

"La referencia al bien común está asegurada no sólo por su imbricación con un ideal de orden industria encarnado por los ingenieros -creencia en el progreso, esperanza puesta en la ciencia y la técnica, la productividad y la eficacia- más rico de significados aún que la anterior versión sino también a través de un ideal que podríamos calificar de cívico, en la medida que hace hincapié en la solidaridad institucional, la socialización de la producción, de la distribución y del consumo, así como en la colaboración entre las grandes firmas y el Estado en una perspectiva de justicia social" (2002, p. 58).

Poder entender cómo ciertas estrategias políticas y económicas han ido tejiendo la realidad que acontece, su repercusión en el arte, en toda la institución y su manejo en red a través del mundo, generando sospechas sobre el manejo de los intereses económicos creados por la misma producción. El control que realizan de sus empresas los artistas más influyentes como se ha citado en la introducción, Murakami, Hirst, Koons, tiene parangón con las políticas empresariales del espíritu capitalista.

Siempre que se hable de progreso se podrá reflexionar sobre el mismo. Cabría preguntarse, qué fue lo intrínseco que resguardaron en su interior las creencias positivistas, si se replantea el asunto.

Resulta importante aclarar que las premisas democráticas de bienestar y progreso no involucraron a todos. Es decir, que la mayor parte de la población se ha mantenido excluida de los avances. La novedad de todo lo que acontece en materia de tecnología y desarrollo informático está a la vuelta de cada esquina. En materia de arte se podría dilucidar que la hegemonía en el gusto y variaciones del mismo han estado a cargo de la élite, la clase legitimadora. El planteo es reflexionar sobre lo que quedaría para una cultura en retroceso en manos de los que la fomentan a su conveniencia, otra problemática que pareciera no tener solución, los ideales que alcanzaron instaurar en la población han ido mutando en beneficios de unos pocos.

Boltanski y Chiapello exponen lo siguiente:

"El capitalismo, enfrentado a una exigencia de justificación, moviliza algo ̈que ya está ahí ̈, algo cuya legitimidad se encuentra ya garantizada y a lo cual dará un nuevo sentido asociándolo a la exigencia de acumulación de capital. Sería inútil tratar de separar las construcciones ideológicas impuras, destinadas a servir para la acumulación capitalista, de las ideas puras y libres de todo compromiso que permitirían criticarla, pues a menudo son los mismos paradigmas los que se ven implicados a la par en la denuncia y en la justificación de lo denunciado" (2002, pp. 61-62).

El espíritu capitalista es una de las prácticas colectivas que no se encuentra limitada por la esfera moral. Weber sostiene que los efectos de la Reforma sobre la cultura, en gran medida, provocaron consecuencias no previstas de la obra de los reformadores, consecuencias que estaban en contradicción con esos fines.

El segundo espíritu del capitalismo trae consigo premisas a las que no se hubieran opuesto ni el comunismo ni el fascismo (los movimientos críticos del capitalismo) cuando se inició esta fase, acompañados por el desarrollo de la gran empresa industrial.

La crítica surge de la indignación, sin ella sería imposible su existencia. Se pueden distinguir dos tipos: la crítica artística y la social. En lo que concierne al desarrollo de este trabajo, nos centraremos en la primera. La crítica artística funde sus orígenes en un modo de vida bohemio que surge con la modernidad. Baudelaire sería la figura ejemplar con su apego y desapego de la vida mundana, su fascinación por el arte que tiene una manera distinta de expresión, el arte moderno de Manet y los artistas impresionistas. La figura del “dandy”, que a mediados del siglo XIX representó el máximo exponente intelectual y de ideales artísticos libre de todas ataduras.

Como señaló Benjamin ese individuo que se nos presenta en su multiplicación, casi idéntico, sugiere la angustia que experimenta porque a pesar de su singularidad o excentricidad no puede romper con el estereotipo del ser humano sumergido en una ciudad casi salvaje. También sostuvo que Baudelaire se anticipó a su tiempo al captar ciertos rasgos de su inhumanidad y crueldad inéditos.

En Cohetes de Baudelaire se lee: "El mundo va a acabarse… Pido simplemente a todo hombre que piense que muestre lo que subsiste de la vida. No es en especial por las instituciones políticas como se vendrá a manifestar por cierto la ruina universal, sino por la vileza a que llegaran los corazones. ¿Será preciso que diga que lo poco que quedará de lo político se debatirá penosamente entre las opresiones de una animalidad ya general, y que los gobernantes se van a ver forzados, para mantenerse y proyectar un fantasma de orden, a recurrir a medios que harían estremecer nuestra humanidad de hoy, sin embargo ya tan endurecida?... Esos tiempos están quizás muy próximos; ¿quién sabe incluso si no han llegado ya, y si el pesado espesamiento de la que es nuestra naturaleza no es el único obstáculo que impide que apreciemos ese medio en el cual respiramos?"

Cuando se reflexiona sobre el pensamiento de Baudelaire, se puede advertir que de alguna manera profetizó sobre los tiempos que vendrían a partir del suyo. Las dos guerras mundiales que trajeron aparejados cambios a nivel global; la crisis del año treinta; el surgimiento del nazismo; las guerras civiles en África, en Medio Oriente, los actos terroristas que estremecieron a la humanidad y un sin número de irrupciones de violencia sin límite. Son algunos de los inmensurables actos de destrucción que comete la humanidad en nombre del bien común. Benjamin reflexiona al respecto: ”Todos los esfuerzos realizados por la estetización de la política convergen a un punto, que es la guerra”. La era de la reproductividad técnica más allá del desarrollo tecnológico, sirvió para direccionar el pensamiento de las personas por parte de aquellos que construyeron el poder y lograron crear a través del montaje y de la manipulación realidades muchas veces inventadas o manejadas.

Las décadas del cincuenta y el setenta desarrollaron políticas que se sirvieron en gran parte del campo de la cultura y el arte. La hegemonía se construye con políticas que ayudan a erigir economías fuertes que se nutren de diversas formas, no sólo se trata del desarrollo del flujo financiero sino también del poder de disuasión que poseen los campos de la cultura, el arte y la difusión de los medios masivos. Una buena manera de concientizar, sería entonces el arte y su poder de reflexión en algunos casos y en otros su efecto de shock. El individuo se deja arrastrar por lo que ve, lee y escucha. Por eso las voces críticas son tan importantes. Sin caer en la obviedad, podríamos mencionar algunos teóricos que ocuparon un lugar destacado en la formación de un nuevo mercado y su impulso marcando un nuevo hito en el desplazamiento del centro de poder de Europa de la post guerra a Nueva York. Cauquelin apela a la aparición en escena de aquella época y la gran influencia de Greenberg en la construcción de un nuevo relato:

"En la articulación de los dos movimientos del arte estadounidense que se pueden calificar en esa época (1950-1970) como vanguardistas, Clement Greenberg es el teorizador, algo terrorista también, del after abstrac expressionism (abstracción post pictórica), o modernist painting (pintura modernista). El mayor crítico del siglo XX para algunos, el decano de los críticos después de la Segunda Guerra según Rubin, empieza por imponer la pintura estadounidense, destrozando a la escuela de París, con el action painting de la que se hace defensor y promotor. Luego teoriza sobre la pintura modernista, lo que en su vocabulario significa “de vanguardia”, pero también y sobre todo vuelta a la esencia verdadera de la pintura, su singularidad, su identidad: la planeidad… El crítico no solamente es un periodista atento a los acontecimientos y que hace reseñas en la prensa especializada sino que debe teorizar la práctica, más precisamente elegir teorizar una práctica, y para este fin imponerle un nombre: es el caso de Greenberg con el nombre de formalistas que da “sus“ artistas… En realidad gobierna un mundo" (2012, pp. 112-113).

La referencia a la tendencia de la desaparición de la crítica está relacionada con que cada vez más no encuentra medios que la sostengan de manera independiente, libre y confrontando sin tener que preocuparse por lo que provoca con sus insistencias de cambio. Parece utópico el hecho de que en épocas pasadas hubiera existido, libre de toda coerción. El crítico moderno apeló a despertar conciencias ante aquella nueva realidad. En la actualidad, si ciertas voces logran concientizar, sus fuerzas se diluyen ante el magma indiferenciado de una cultura de masas que encuentra sus justificativos en la expresión de los medios masivos de comunicación, quienes a su vez imponen las reglas y juegan el juego.

Los sociólogos franceses Boltanski y Chiapello opinan lo siguiente:

"La crítica artística, aunque comparta con la modernidad su individualismo, se presenta como una contestación radical de los valores y opciones básicos del capitalismo (Chiapello, 1998): la crítica rechaza el desencanto resultante de los procesos de racionalización y mercantilización del mundo inherentes al capitalismo, procesos que trata de interrumpir y suprimir, buscando de esa forma una salida al régimen del capital.... La crítica artística es antimoderna cuando insiste en el desencanto y moderna cuando se preocupa por la liberación. Hundiendo sus raíces en los valores liberales provenientes del espíritu de la Ilustración, denuncia la falsedad de un orden que, lejos de llevar a cabo el proyecto de liberación de la modernidad, no hace sino traicionarlo: en lugar de liberar las potencialidades humanas de autonomía, de autoorganización y de creatividad, impide a la gente la dirección de sus propios asuntos, somete a los seres humanos a la dominación de las racionalidades instrumentales y los mantiene encerrados en una "jaula de hierro" (2002, p. 89).

"Fiat ars, pereat mundus" (2)

"Hágase el arte, aunque perezca el mundo"

Walter Benjamin

Graw ha expuesto que Lemke definió a la biopolítica como la economía política de la vida, queriendo transmitir con esto que la vida se somete no sólo a la política sino también a la economía. Aunque haya sido Foucault quien haya introducido el concepto de biopolítica para referirse a una técnica de poder orientada a la vida de las personas, se podría agregar que además este tipo de ideas guardan relación con el pensamiento benjaminiano. Foucault postula que este poder comienza a mediados del siglo XVIII, enfatizando que la biopolítica funciona por estimulación y no por sujeción o disciplina. El poder en palabras dentro de esta corriente, sería algo así como: hacer vivir y dejar morir. Para dar forma a esta idea, el filósofo se vio obligado a trabajar el complejo concepto de “vida”. De acuerdo con él, la biopolítica ejerce su poder de forma indirecta, interpelando a la gente a darle una forma pautada de vida por propio convencimiento, una conciencia de sí que funciona de manera seriada. Graw señala al respecto:

"Estas condiciones no son nuevas, y yo no intento presentarlas como algo emergente. Pero en la década de 1960, con el surgimiento de la sociedad de los medios, que incansablemente produce afecto con el objetivo de volver la vida algo comerciable, estas condiciones se han intensificado de manera notable, y su esfera de influencia se ha expandido. Muchos autores, especialmente Antonio Negri y Michael Hardt, conjeturan que vivimos en un ̈contexto biopolítico “en el que” la producción de capital converge cada vez más con la reproducción de la vida social en sí misma " (2013, pp. 224-225).

Esa erosión de los modos de producción convencionales fue transformando la vida de las personas. Se podría decir que la línea entre trabajo y ocio ya no es sostenible, ha colapsado, así como también la esfera de producción tradicionalmente masculina y femenina. Ambos mundos -el de la vida privada y el del trabajo- con su fusión han convertido a la sociedad en una fábrica, parafraseando a Negri y Hardt.

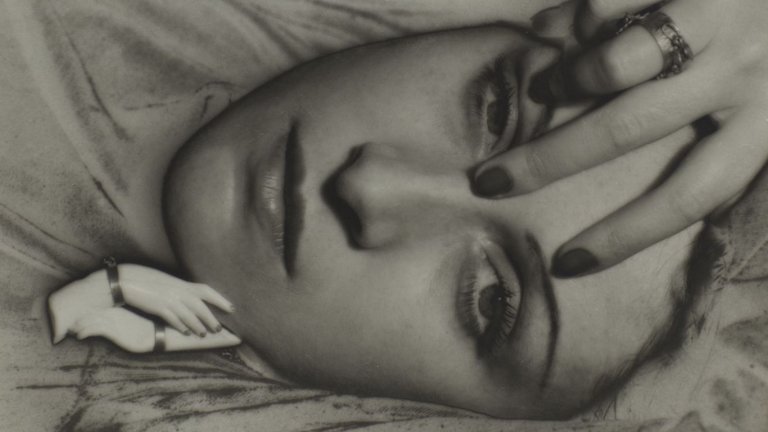

Se podría decir que Warhol con su manera de producir y vivir conformó el ideal neoliberal. Aunque una vida signada por los ideales de optimización también es padecida: “la vida es muy dura”, decía. Graw sostiene, que este modo de vida además de explotar y canibalizar, también la vació de sentido. Esto, se puede vislumbrar en las imágenes que Warhol produjo de suicidios, catástrofes aéreas, ejecuciones en la silla eléctrica, además de los retratos de celebridades. Gran parte de la sociedad americana fue retratada por él, no sólo los que poseían dinero sino también el mundo marginal que solía frecuentar la Factory: drogadictos, travestis, homosexuales, modelos y aquellos que tenían pretensiones de estrella.

Se puede relacionar con estas obras la idea de Graw quien propone :

"Como un proceso serial, la serigrafía simultáneamente subraya y borra la singularidad. La repetición imprime la cualidad especial de una imagen ante nosotros, pero simultáneamente la presenta como un ítem manufacturado y no exclusivo. Este carácter simultáneamente singular y producido en masas es el ser humano convertido en mercancía en las condiciones de la cultura de la celebridad" (2013, pp. 255-256).

La relación de la figura del político con la sociedad, se modifica a través del surgimiento de la reproducción técnica, los medios masivos de comunicación, el cine y por su puesto el arte. Las democracias se encuentran afectadas, el político no se dirige a su público cara a cara o de manera directa, muchas veces utiliza los medios de comunicación para generar consenso con la sociedad. Ya no es sólo la obra de arte la que pierde su valor de autenticidad, su aura, el aquí y el ahora, las técnicas generan un nuevo estigma en la sociedad de consumo en la que sale favorecido el valor expositivo, en detrimento del valor de culto. Adorno hace referencia a las intenciones de abolir al capitalismo del arte de aquel entonces, esa intencionalidad parece no haberse tenido en cuenta en la realización de las manifestaciones artísticas de Andy Warhol. Contrariamente, el artista ensalzaba los modos de vida americanos. Si bien Mc Donald’s ha sido entendido como el paradigma de la uniformidad de la comida, puede entenderse también como una crítica a la globalización. Se sabe que a Warhol le gustaba que todo fuera igual, solía decir que adoraba a EE.UU, y todo lo que encarnaba su idiosincracia. Danto indica que los motivos del artista eran más políticos comparados, por ejemplo, con el arte de Duchamp, al cual el artista admiraba. Duchamp intentaba liberar al arte de la necesidad retiniana de complacer al ojo, su arte era más intelectual (p.78); en cambio Warhol no era tan antiestético. Warhol sostuvo que no existía algo más americano que consumir, por lo tanto, qué mejor que representar lo que se consume.

Para Marcuse ese es un mundo en donde el hombre se vuelve unidimensional. La oposición se plantea entre una conciencia libre, susceptible de conocer sus propios deseos y por otro lado el hombre civilizado, embrutecido, uniformado, gracias a la producción en masa y por el confort, incapaz de acceder a la experiencia inmediata, en donde se somete a las necesidades del otro.

Marcuse expone:

"El análisis está centrado en la sociedad industrial avanzada, en la que el aparato técnico de producción y distribución (con un sector cada vez mayor de automatización) funciona, no como la suma total de meros instrumentos que pueden ser aislados de sus efectos sociales y políticos, sino más bien como un sistema que determina a priori el producto del aparato, tanto como las operaciones realizadas para servirlo y extenderlo. En esta sociedad, el aparato productivo tiende hacerse totalitario en el grado que determina, no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones individuales. De este modo borra la oposición entre la existencia privada y pública, entre las necesidades individuales y sociales. La tecnología sirve para instituir formas de control social y cohesión social más efectivas y más agradables. La manera en que una sociedad organiza la vida de sus miembros implica una elección inicial entre las alternativas históricas que están determinadas por el nivel heredado de la cultura material e intelectual" (1993, pp. 25-26).

Si se toma el caso de Warhol como paradigmático y se señala la construcción de una sociedad altamente industrializada, con políticas que han alimentado al mercado estadounidense, se puede comprender la visión del artista: ser americano en toda su expresión significó enaltecer sus modos de vida. Arthur Danto expresó claramente:

"Warhol, al entregarnos nuestro mundo transfigurado en arte, nos transfiguró y se transfiguró en ese mismo proceso. Aunque los cuadros de “Muerte y catástrofe”, no se vendiesen, aunque estuviesen contados los días del arte pop, nuestro tiempo se convertía en la era de Warhol. Una era se define por su arte. El arte anterior a Andy era radicalmente distinto del arte que vino después y a través de él" (2011, p. 68).

Esto abrió una puerta a lo que vendría, una nueva era, la década del ochenta, que al final de sus días, tras la caída del muro de Berlín, se presentaría como una coyuntura en todos los niveles de la sociedad globalizada.

La caída del muro de Berlín: El fin de la crítica y la historia

“Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia”

Theodor Adorno

Con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, se puso punto final a la división impuesta a la Alemania de 1961, año en se que dividió el territorio en dos: la República Socialista Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Por lo tanto se llegaría al final de la Guerra Fría, entre EE.UU. y URSS. Se intentó dejar de lado las diferencias que habían existido entre ambos países, en todos los aspectos relevantes dentro de la economía y políticas de estado. La caída del muro de Berlín, significó un verdadero cambio de valores que repercutieron mundialmente. Hardt y Negri sostienen: “El imperio se está materializando ante nuestros ojos” (2000, p. 4). Durante décadas mientras los regímenes coloniales eran derrocados, y luego ante la caída del bloque soviético, se fue gestando la irreversible globalización de los intercambios económicos, culturales y artísticos.

Los autores opinan que del mercado global y los circuitos globales de circulación de producción, emergió un nuevo orden, una nueva lógica y estructura de mando, una nueva forma de soberanía. Llaman “Imperio” al que regula a todos estos sucesos globales, el poder soberano que gobierna el mundo. Ese poder está en manos de los EE. UU., cuya hegemonía es lograda con el fin de la Guerra Fría.

Hardt y Negri sostienen:

"El pasaje al Imperio emerge del ocaso de la moderna soberanía. En contraste con el imperialismo, el Imperio no establece un centro territorial de poder, y no se basa en fronteras fijas o barreras. Es un aparato de mando descentralizado y desterritorializado que incorpora progresivamente a todo el reino global dentro de sus fronteras abiertas y expansivas. El Imperio maneja identidades híbridas, jerarquías flexibles e intercambios plurales por medio de redes moduladoras de comando. Los diferentes colores del mapa imperialista del mundo se han unido y fundido en el arco iris imperial global. En la posmodernización de la economía global, la creación de riqueza tiende cada vez más hacia lo que denominamos producción biopolítica, la producción de la misma vida social, en la cual lo económico, lo político y lo cultural se superponen e infiltran crecientemente entre sí" (2000, p. 5).

Teniendo en cuenta lo que está aconteciendo en las últimas décadas, estaríamos atravesando el final de la Crítica y de la Historia. Destacados autores, lo mencionan. En la década del 90, el nuevo impulso de la crítica se puso de manifiesto. Ante todos los cambios sociales, la vida había entrado en un circuito degradatorio, debido a que el auge capitalista se había liberado de numerosas constricciones. Hacia finales de los años 60, el nuevo espíritu del capitalismo había incorporado gran parte de la crítica artística, mostrando de esa forma que las exigencias de liberación y autenticidad habían dejado de lado su razón de ser.

Las manifestaciones de mayo de 1968, habían intentado una liberación, procurando que las personas tuvieran una vida más auténtica. Un modo de vida que había caracterizado hasta ese entonces la condición de artista, por ir en contra de todas las formas de disciplinamiento, y más que nada a las formas asociadas a la búsqueda de beneficio económico. Es difícil creer que avanzada la década, la autenticidad de la vida personal parecía haberse transformado nuevamente en hipocresía social, por el simple hecho de haber caducado los valores esenciales de la crítica de la modernidad.

Por falta de antinomias que enfrenten al desarrollo capitalista, no existe frente de batalla que pueda resultar una encrucijada al avance indiscriminado del mismo. Ante la caída del muro, el estado Soviético tuvo que reestructurarse nuevamente y por medio de negocios, surgió una clase distinta de empresarios. Algunos de ellos se transformaron en verdaderos magnates, deseosos de generar un gusto nuevo, acorde a sus deseos. Grandes negocios que habían estado antes en manos del estado, abrieron la posibilidad de expansión capitalista. El estado fomentó tales políticas ablandando a las instituciones que regulaban su equilibrio moral, económico y político. Es posible cuestionar a la crítica del espíritu burgués y también su moral, ligada a finales del siglo XIX a la crítica del capitalismo, como una manera de continuar el proyecto de emancipación que le es inherente. Cabe notar que el avance del capitalismo ha vaciado las exigencias de liberación y autenticidad. La liberación a la que se hace referencia es la que remite a los valores de las sociedades tradicionales, valores aún ligados de alguna manera a lo que se denominan países tercermundistas. Los valores tradicionales han sido acusados de opresores en contraposición a los valores de las sociedades modernas. En el sentido que le atribuyen Hardt y Negri al Imperio del capitalismo, se podría entender que la promesa de liberación funcionaría como una ideología en el sentido marxista, que permitiría asegurar la sumisión de las personas a su orden. Como propuso Marx “La producción no produce solamente un objeto para un sujeto, sino también un sujeto para el objeto”.

La industria cultural es una red abarcativa en la cual los diferentes sujetos se interrelacionan operando de distintas maneras, muchas veces a su conveniencia. Roberta Smith es una reconocida crítica de arte del diario New York Times, razón por la cual en ciertas ocasiones su propio poder legitimador es sometido, de alguna manera, a la reflexión de los otros. En cierta medida denostaría la conciencia del espectador sobre la inauguración que sometió a su juicio. Como ejemplo tenemos la reseña que efectuó en el año 2006 sobre la exhibición curada por Christie’s de una muestra individual de Donal Judd en el Rockefeller Center. Smith, bajo su mirada, eludió la importancia de que la exhibición de la muestra era en realidad un preludio para la venta; y contrariamente se desvivió en elogios como si se tratara de una propuesta debidamente llevada a cabo por un museo. Las casas de subastas contratan a personas especialistas en el tema artístico, como críticos, historiadores del arte, gente del campo, para lograr legitimación y una posterior venta. Se podría atribuir en cierto sentido a la existencia de una crítica de estandarización y masificación. En este trabajo se toman las reflexiones de Boltanski y Chiapello que describen de manera satisfactoria el problema de la masificación:

"Es decir, por un lado el hombre que, aceptando su “facticidad” y su “contingencia”, se enfrenta valerosamente a la angustia del “ser para si”, y arrojado a un mundo “que ya está ahi” [ déja là], confiere “un sentido” a su existencia poniéndose en tensión hacia lo que ha de ser (la “cura” en Heidegger, el “proyecto” en Sartre), para de esta forma asumir su “libertad” ontológica y afrontar su “responsabilidad “. Y por otro lado, el que huyendo de la angustia y enviscándose en la ”̈banalidad” cotidiana se refugia en la “charla” como degradación de la palabra y se deja determinar completamente por los otros (la tiranía de “la opinión”, la dominación conformista del “se”, en el sentido del “se hace”, “se dice”, “se siente “, en Heidegger; y, en Sartre, la “mala fe”, como una mentira hacia uno mismo donde el “espíritu de seriedad”, mediante el cual una constricción heterónoma -la sumisión a las determinaciones del mundo objetivo o la obediencia a valores morales proyectados en una trascendencia- ocupa el lugar de la libertad del sujeto responsable)" (2002, p. 554).

Si se tomaran ciertos ejemplos relevantes como juicio de valor inequívoco, tendríamos frente a nuestra percepción hechos significativos que no garantizarían por completo la realidad dentro del campo a tratar. Cabe señalar que dentro de esta red de conexiones, en el espacio donde los agentes y mecanismos interactúan entre sí, existen genuinos legitimadores dentro del arte contemporáneo.

Existen aquellos que se distinguen por su conocimiento, permanencia y conexión del mercado de los que tienen la posibilidad de llegar a la instancia suprema de consagración que es el museo de arte. La red dentro de la realidad contemporánea no permitiría la total autonomía dentro de ella. Al estar todos los agentes operando entre sí, se deben mutua camaradería que sirve de apoyo a la carrera definitoria de un artista relevante y un crítico. Existen críticos que poseen cierto desapego a los falsos intereses creados por el mercado, pudiendo señalar el valor simbólico de la obra de arte y así marcar el camino final que supone que esa obra llegue justamente a instancias del museo. Al referirnos sobre estos hechos tenemos en cuenta a los mercados preponderantes como Nueva York, Londres, China, y tenemos en cuenta que los críticos son personas de relevancia dentro del medio. La creación de nuevos valores simbólicos dentro de la cultura contemporánea, genera cambios significativos en movimiento continuo. La posmodernidad no estaría sujeta a la revisión histórica, en cierta medida por la falta de coherencia en su acervo cultural que muta constantemente. Los intereses reales se esconderían por debajo atacando a la Historia y acusándola de narrar hechos desde posiciones hegemónicas. Ese camino de desaprobación es otro argumento efectivo que utilizaría “el nuevo espíritu del capitalismo”. El desarme de la narrativa histórica y la crítica en apoyo al avance indiscriminado del mismo, serviría a intereses económicos. Aunque la obra de arte trate de conciliar ambos valores -el simbólico y el de mercado- este último posibilita que los mecanismos que conducen al éxito se apoyen fundamentalmente en su poder inductivo. Cuando una obra se subasta, en lo que más se hace hincapié es en la difusión del precio alcanzado.

Un ejemplo es la subasta llevada a cabo por Christie’s el 10 de noviembre de 2013. Dentro del lote se subastó la escultura Ballon Dog (orange) de Jeff Koons, cuyo valor especulativo estaba dentro de los treinta y cinco y cincuenta y cinco millones de dólares. Finalmente la obra llegó al tope de U$S 58,4 millones, superando lo estipulado y erigiéndose como la obra más cara de un artista vivo adquirida por el magnate Peter Brant. Lo más significativo fue el precio alcanzado del cual todos los medios del mundo se hicieron eco. Llama la atención la poca crítica sobre su valor simbólico, ese aspecto pareciera haber sido omitido por los especialistas. Al evitar la opinión sobre el valor simbólico no se marca la relevancia histórica del hecho, por lo tanto se suma al cúmulo de noticias que se suceden una tras de otra. De ese modo la historia perdería su razón de ser. Al no historizar hechos significativos o coyunturales, y poner énfasis más que nada en los altos precios alcanzados, llegaríamos a la instancia de que la crítica y la historia al no acudir a sucesos genuinamente valorables se eliminarían por completo.

Cuando Boltanski y Chiapello refieren al carácter incompleto de la crítica, lo argumentan de la siguiente manera:

"La crítica, escuchada hasta cierto punto e integrada en determinados aspectos, parcialmente ignorada o contrariada en otros, debe desplazarse sin descanso y forjar nuevas armas, retomar sin cesar su análisis, de tal forma que se mantenga lo más cerca posible de las propiedades que caracterizan al capitalismo de su tiempo. Se trata, en muchos aspectos, de una forma sofisticada del suplicio de Sísifo, un suplicio en que se encuentran condenados todos aquellos que no se contentan con un estado social dado y que piensan que los seres humanos deben tratar de mejorar la sociedad en la que viven, idea que constituye en sí misma una concepción bastante reciente (Hirschman, 1984). No obstante los efectos de la crítica son reales: la piedra logra subir hasta lo alto de la pendiente aunque corra siempre el riesgo de volver a caer por otro camino cuya orientación depende en la mayoría de las ocasiones de la forma en que se ha subido la misma" (2002, p. 90).

En las sociedades actuales uno de los aspectos más relevantes está relacionado a la consagración personal a través del éxito. El mismo es de fundamental importancia en nuestra cultura, aunque en ocasiones se evite hacer una debida reflexión sobre él. El éxito garantizaría una llave hacia el camino sin obstáculos que conducen a la cima, un lugar privilegiado al que pocos pueden llegar. Sarah Thornton ante el encuentro con Thomas Crow en la conferencia anual de la Asociación Escuelas de Arte (CAA), donde historiadores del arte y otros investigadores convergen para debatir temas afines, refiere al comentario del especialista que se desempeña como Historiador de arte y editor colaborador de Artforum:

"Muchos de los artistas que en este momento llevan la voz cantante -Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Tracey Emin- explotan un personaje construido”, me dice. “Los cultos a la personalidad son una realidad, a la gente le atrae todo eso, pero tiene que haber un espacio entre uno y las personas sobre las que se está escribiendo, para que uno no sea un eco de la situación que está tratando de analizar”. Si bien los historiadores del arte se la pasan juzgando en qué vale la pena que empleen su tiempo, Crow cree que “las actitudes severas y los juicios extremos están un poco fuera de lugar" (2009, pp. 165-166).

Ningún crítico se arriesgaría en este momento a arrojar afirmaciones como lo hizo en su momento el temerario Clement Greenberg con respecto al expresionismo abstracto, legitimando a la Escuela de New York, en su alegato escrito de 1955 American Type Painting, como la supremacia artística de ese entonces, sucesor del modernismo europeo.

¿Cómo referirse a los sucesos importantes o que carecen de valor tratando de construir una narrativa coherente y satisfactoria de las realizaciones artísticas? ¿Cómo expresar conformidad ante lo que se ve sin tener en cuenta el éxito logrado por el creador? Son buenos interrogantes. Tendríamos por delante el inconveniente de que los megarrelatos o la continuidad histórica han desaparecido. Lyotard especifica: “Simplificando al máximo, se tiene por “posmoderna” la incredulidad con respecto a los metarrelato” (1991, p. 4), agregando que esto es un efecto del progreso de la ciencias, pero ese progreso a su vez la presupone. La falta del uso del “dispositivo metanarrativo de legitimación” corresponde especialmente a la crisis de la filosofía metafísica y de la institución universitaria que dependía de ella. Algunos críticos e historiadores de arte se encontrarían atravesados por distintas directivas en la formación de su carrera profesional, por haber transcurrido los procesos que implican el traspaso de la modernidad a la posmodernidad. La contemporaneidad insiste en la adaptación de las personas a los valores actuales que difieren en gran proporción a los de décadas pasadas. El cambio de valores acentuaría otros, por ejemplo la consagración por medio del éxito se impondría en muchos casos a las esferas del saber y la moralidad.

Cuando tenemos en cuenta la literatura empresarial orientada a grandes cambios hacia la década del noventa en favor al crecimiento económico podemos demostrar su adaptación al mercado del arte contemporáneo. Para ello tomaremos como referente al análisis de la empresa en red de Boltanski y Chiapello, debido a las ganancias y estrategias de inversión de dinero a gran escala, ese manejo en red presupondría un análisis en primer plano de la importancia de la información como fuente de productividad y de obtención de beneficios. El valor añadido no vendría solamente de los recursos geográficamente situados, ni de la explotación de la mano de obra en el trabajo, sino de la capacidad de sacar partido de los conocimientos más diversos, de interpretarlos, combinarlos, de crear o de hacer circular innovaciones, de “manipular símbolos”. Estos autores trazan la sombra que perfila la posmodernidad a instancias del comportamiento capitalista. Ciertos símbolos manipulados nacen muchas veces desde el campo del arte, y fomentan legitimaciones innecesarias, sin sentido, abarcando grandes espacios de desarrollo y alcance.

La figura del manager dentro de la empresa, representaría al hombre de las redes. Dicha figura, posee una personalidad muy particular en la que se destaca su capacidad para desplazarse sin arredrarse por las fronteras. Estos empresarios se han convertido en catalizadores de equipo, visionarios, coaches e inspiradores. Nuevamente tenemos su relación con la red artística en la figura de muchos galeristas, como representa la persona de Charles Saatchi. Su gran manejo especulativo y visionario dentro del campo, le permitió asegurar la consagración de artistas nuevos, y llevarlos a la cima del éxito, como sucedió con Damien Hirst el ícono fundamental de los YBAs (young british artist), entre otros. Esto no significa que todo lo defendido por él como digno de admiración no haya valido la pena.

Lo que a veces generaría cierta irritación es la clase de discurso legitimador que utiliza ante lo que representa. Citaremos un interrogante suyo formulado en el 2003, evocando el título del famoso collage pop Sencillamente del artista británico Richard Hamilton (3):

"¿Qué tiene de interesante el ciclo de vida de las moscas, la vieja cama de alguien, el retrato de un asesino de niños, unos maniquíes cargados de picaportes y alguien sentado en un inodoro sosteniendo una cisterna que hacen al arte británico tan distinto, tan atractivo? Su apresurada respuesta es menos feliz que esta enumeración, pero describe con propiedad la lógica curatorial de la Saatchi Gallery en el County Hall: “No comparten ningún vínculo claro, ninguna escuela, sólo una energía extremadamente directa, casi infantil, que confiere a la obra su fuerza plena y atrapante” (Smith, 2012, pp. 73-74).

Este discurso político, cargado de las intenciones propias de la mala política y la mala fe –“mauvaise foi” de Sartre- representa el recurso de la palabra fácil ante el desprevenido ciudadano. Charles Saatchi, conoce de los efectivos argumentos del manejo de la política, ya que, perteneció a la agencia de publicidad que representó a la primera ministra Margaret Thatcher, la política más influyente del neoliberalismo.

Si en la década del sesenta el más reconocido marchand fue sin dudas Leo Castelli, con su visión nueva y empresarial en el mundo del arte y los negocios, ese lugar destacado sería tomado en los noventa por Charles Saatchi, siendo el fundamental operador de YBA. La estética normativa dentro del campo artístico se opera por la regulación de los conflictos entre los actores culturales y económicos, que teorizan sobre los movimientos nuevos, así como también controlando la oferta. Si estos operadores son hábiles promotores de difusión y de negocio, terminan monopolizando la tendencia, generando una demanda que apreciaría las nuevas creaciones artísticas. Todas estas concepciones sólo se permiten a aquel que cuente con el suficiente capital financiero para promover los nuevos talentos, además de contar con el apoyo existente del establishment artístico.

Moulin (2012) argumenta: “La constitución de los valores artísticos, tanto en el sentido estético como financiero del término, se efectúa por la articulación del mercado y el campo artístico”, y agrega que en las décadas del setenta y del ochenta el campo de arte del mundo occidental significó un ejemplo puro de esta interacción (p.35). Según el autor, la década del ochenta fue presa de la pictomanía. Además de los factores coyunturales que marcaron un momento clave en el comportamiento del mercado, la abundancia de dinero líquido contribuyó a las operaciones especulativas. La subida de precio fue favorecida por el comportamiento bursátil del manejo de los auctioneers y los commissaires-priseurs en Francia. Los japoneses formaron un grupo importante de inversionistas en el período de 1987-1990. Las prácticas de manejo financiero también se vieron favorecidas por las casas de subastas importantes, que cuentan con varias sucursales en el mundo, empleando a varios actores del campo artístico para monopolizar el mercado a gran escala, estipular precios de compra y venta, ayudando a que estos precios no decaigan al utilizar políticas de crédito a compradores. Moulin, comenta como ejemplo el caso de Los Iris de Van Gogh cuya venta se produjo el 11 de noviembre de 1987 en Sotheby’s, Nueva York, después del crack de Wall Street el 19 de octubre del mismo año. La obra se vendió por la suma de 53,9 millones de dólares al empresario Alan Bond, sin embargo, luego se dio a conocer que la mitad del costo fue financiado por la propia subasta, a cambio del embargo de la obra misma y de otras pertenecientes al comprador. Esta maniobra de venta y marketing por la espectacularidad del precio alcanzado, sirvió de referencia para ganar la confianza de otros inversionistas deseosos de buenas jugadas que incluyan arte y negocios. Como coleccionista y marchand a su vez, la estelar figura empresarial de C. Saatchi contiene todos los requisitos que se necesitan para triunfar en el mundo del arte. Cabe recordar que entre 1991 y 1996 formó parte del staff de Sotheby’s y luego de Christie’s, que patrocinó la exposición Sensation en la Royal Academy de Londres en 1997. Esta muestra sirvió para la consagración de los jóvenes artistas británicos, cuyas obras previamente habían sido adquiridas por Saatchi. La muestra se trasladó al Museum of Art de Brooklyn en el otoño de 1999. Gracias al escándalo ocasionado por el tenor de las obras se produjo un alza en sus precios y de las celebridades. Según Moulin, la confianza que le otorgan los compradores inseguros a C. Saatchi, provocó el efecto de “band waggon” (p.57). Los diarios prestigiosos sirven para divulgar el valor obtenido en las subastas, de esa forma incitarían comportamientos de doble riesgo: tomar partido por lo estético y lo financiero. En The Telegraph se publicó un repudio a la obra The Holy Virgin Mary de Chris Ofili (incluida en Sensation) por parte del alcalde del estado de New York, Rudolph Giuliani, quien la cataloga de “sick”. La información del diario también refiere al retorno de la misma a Londres. La obra está constituida con heces de elefante, lo que había suscitado reacciones adversas de diferentes sectores. Escribió Gareth Harris:

"Una de las obras más controvertidas de Chris Ofili regresa a Londres esta semana con la inauguración de una retrospectiva de mitad de carrera del artista británico en la Tate Britain (hasta el 16 de mayo). La Santísima Virgen María (1996), que incorpora excrementos de elefante e imágenes de traseros desnudos, causó revuelo entre los políticos de Manhattan cuando se exhibió en Nueva York en 1999 como parte de la exposición "Sensación" de Charles Saatchi. {...} La inauguración prevista de la muestra en la Galería Nacional de Australia en Canberra en junio de 2000 se canceló tras la controversia estadounidense. La exposición "Sensación" de Saatchi, a menudo citada como un hito del arte contemporáneo británico, se inauguró en la Real Academia (RA) de Londres en 1997. Posteriormente, se trasladó a Berlín y al Museo de Arte de Brooklyn. Pero cuando la muestra llegó a Nueva York, el alcalde Giuliani describió el lienzo de Ofili como "enfermo" y "repugnante" y amenazó con tomar medidas contra el Museo de Brooklyn a menos que retirara la exposición. Incluso Hillary Clinton intervino. La secretaria de Estado, quien en ese momento se postulaba para el Senado, dijo que "no era apropiado castigar" al Museo de Brooklyn, pero también comentó que partes de la exposición eran "profundamente ofensivas" y que no tenía intención de verla. Pero Giuliani estaba decidido a echar por tierra "Sensation". Según se informa, argumentó que "no se tiene derecho a una subvención gubernamental por profanar la religión de otra persona". El caso llegó a los tribunales y un juez federal falló en contra del alcalde y la ciudad de Nueva York, declarando que no tenían derecho a tomar represalias, incluida la retención de fondos, contra el museo" (La Santísima Virgen regresa a Londres de Chris Ofili, 2010, The Telegraph).

Con respecto a las anticipaciones de los actores culturales y los actores económicos, se pueden observar desde casi siempre, la diferencia en las prácticas y en el uso del vocabulario para el financiamiento de las artes.

Durante este último tiempo el mercado de arte se ha servido de la globalización de la escena artística, en gran parte por el manejo de redes operativas y por la gran liquidez financiera que contribuyeron a la exacerbación de la especulación. En el año 2007, el mercado del arte, por séptimo año, mostraba un alza de precios: la progresión anual a escala mundial se elevaba entonces al 18% (4). Si tuviéramos que definir las diferencias que han surgido en los últimos años con respecto a épocas pasadas, podríamos destacar el avance en el progreso tecnológico y científico. El desarrollo se ha manifestado evidente por la información inmediata que surge de las redes, ya sean informáticas o redes de gestión personal en los diferentes sitios. Es de destacar que el campo económico no operaría como un subcampo, sino como fuente de poder social que interferiría en la vida de las personas marcando su existencia. El concepto de red simboliza sobre todas las cosas solidaridad entre los diferentes actores que se ubican en los diferentes puntos de la trama. Esa solidaridad de los componentes no siempre es genuina en el sentido real del sentimiento, sino que constituye valores creados por intereses político-económicos que sirven de escalada delimitando posiciones estratégicas de acción. Como en el marco del capitalismo, la oferta de bienes por la cual se obtiene beneficios, es por naturaleza ilimitada, el deseo ha de ser constantemente estimulado con vistas a convertirlo en insaciable.

Boltanski y Chiapello sostienen que de acuerdo con la antropología durkheimiana los seres humanos están animados por deseos desenfrenados que a diferencia de los apetitos animales no se encuentran naturalmente limitados por el instinto. En palabras de Durkheim: “No hay nada dentro del individuo que contenga sus apetitos”, por consiguiente para que no se conviertan en “insaciables” han de “ser contenidos por alguna fuerza externa al mismo” (Durkheim, 1971). “Estas fuerzas serían de las representaciones colectivas, las de las representaciones morales que emanan de la sociedad, del ser social del grupo como instancia supraindividual de la razón práctica” (2002, p. 539).

Boltanski y Chiapello sostienen que la expresión “gestión empresarial en red” (Landier, 1991), data de épocas recientes (2002, p.187).

La noción de red que hasta la década de 1970 aproximadamente era de uso relativamente especializado o marginal, ha sido objeto desde entonces de una gran atención y se encuentra ahora en el centro de un elevado número, por otro lado, bastante diversificado, de trabajos teóricos o empíricos provenientes de diferentes disciplinas, hasta el punto de que los promotores de estos desarrollos no dudan de hablar de un nuevo paradigma. (Burt, 1980, Callon, 1993; Degenne, Forsé, 1994, Wasserman, Faust, 1994). Además, la facilidad con que se ha extendido la referencia a las redes, la velocidad de la difusión de investigaciones especializadas y los nuevos usos a los que han dado lugar vuelven azarosa toda tentativa de trazar una línea de separación precisa entre una utilización científica y una utilización ideológica de los temas reticulares.

Agregan además que aunque los modelos que se basan en una representación en red guardan una relación compleja con el estructuralismo (es decir, diferir en las propiedades sustanciales y suponer concordancias en el hecho de hacer hincapié en las propiedades relacionales) postularían un empirismo radical, en contraposición de identificar las estructuras originales y que parte de este modo en busca de la estructura lógica del mundo. Se partiría entonces de un mundo ya organizado y en el que potencialmente todo está relacionado con todo. Un mundo concebido como fluido, sin tener que abordar los a priori reduccionistas. Esto puede ser comprensible si se tiene en cuenta que la verdadera forma de abordar las innovaciones es a través de la comunicación, que “permite hacer frente ante el desafío de lo múltiple” (5). Se sustituirían las ontologías esencialistas por espacios abiertos sin fronteras de intercambio. Un buen ejemplo en el mercado de arte es la expansión de las sedes de ferias, de galerías importantes, las casas de subastas, la posición privilegiada de un crítico que pueda escribir en un diario pudiendo estar ubicado en cualquier punto estratégico, las colecciones itinerantes de arte que se ubican en la red de museos comunicados entre sí, sin entrar en detalle de las repercusiones secundarias que ocasionan tales efectos. Todo se suscribiría como el auge de la industria cultural, en constante avance.

Cuando Graw analiza la extensión del avance de influencia del mercado de arte nos comenta lo siguiente:

"[...] En consecuencia, no hay área en la que no pueda entrar el mercado. Tal como afirma claramente Gertenbach, el mercado es una red que encierra el nivel de lo social por completo. El universo específico del arte también debe verse incluido en esta red, como lo ilustra un comentario del coleccionista Axel Haubrock que describe a los artistas, las galerías y a sí mismo como “socios comerciales” que viven todos en una única esfera económica. Todos estamos en el mismo barco: cada uno a su manera es parte del continuo del mercado que todo lo engloba. [...] el mercado se ha vuelto lo que Nico Stehr ha llamado un “ícono político” de nuestros tiempos".

La comunicación es el lugar electivo de la innovación, que a su vez permitiría renovar el espacio de las ontologías esencialistas por espacios abiertos, eliminando fronteras, sin centros fijos sino movibles, en la que los seres estarían constituidos por las relaciones en la que se sumergen y se modifican en conformidad a los flujos, las transferencias, los intercambios. Por lo tanto sería necesario modificar la manera que ha constituido la sociología su objeto de estudio, en el cual el individuo puede ser determinado de acuerdo al estamento que ocupe. Se eliminaría la idea de que en las personas existen propiedades estables, sean individuales o colectivas, que permitirían su totalización. El concepto “habitus” de Bourdieu (6), no se ajustaría a la situación que se vive actualmente.

El cambio de paradigma de manejo reticular en el mundo del arte contemporáneo, está representado en el galerista y empresario Larry Gagosian, quien posee en la actualidad además de una considerable fortuna, el manejo de gran parte de la escena artística. En una entrevista, reconoció que se había criado en circunstancias muy modestas y que su familia había pertenecido a la clase media. En el año 1985 abrió su primera galería en el barrio de Chelsea, New York y siguió con la apertura de una serie de galerías por todo el mundo: Londres, París, Roma, Atenas, Génova, Hong Kong, Beverly Hills.

En Interview Magazine, Peter Brant comentó sobre Gagosian lo siguiente:

"Si existe un arte en el comercio del arte —y cualquier galerista, coleccionista o director de museo con experiencia te lo dirá—, uno de sus más destacados exponentes es Larry Gagosian. Durante las últimas tres décadas, Gagosian ha construido una de las empresas globales más grandes (y frecuentemente imitadas) del mundo del arte (...)" (2012, revista Interview).

Como los empresarios y representantes artísticos expandieron su negocio multimillonario, el arte estaría atravesando el mayor auge económico de todos los tiempos. Sobre el valor simbólico de lo que se vende y consagra, los críticos y especialistas deberían sobre todo hacer hincapié.

Conclusión

“Art is sexy! Art is money-sexy! Art is money-sexy-social-climbing-fantastic!” (7)

ThomasHoving, Director Metropolitan Museum of Art (1967-77),1990.