Pierre Menard (autor del Quijote) nos enseñó que el contexto determina la significación del texto, es decir, no hay sentido antes o después de leer, sino en el momento preciso en el que el lector ejecuta la acción. Eso lo sabía de sobra Michel Foucault cuando en 1972 reeditó Historia de la Locura y la editorial le exigió un nuevo prefacio. Recordemos que en 1966, el filósofo francés había afirmado en el prólogo a Las palabras y las cosas, que le debía el libro a un cuento de Borges (“este libro nació de un texto de Borges”), El idioma analítico de John Wilkins (1960).

El prefacio a Historia de la Locura es breve y aporta una visión parecida a la tesis de Menard.

Un libro se produce, acontecimiento minúsculo, pequeño objeto manipulable. Está preso desde entonces en un juego incesante de repeticiones: sus dobles, a su alrededor, y muy lejos de él, empiezan a pulular; cada lectura le da, por un instante, un cuerpo impalpable y único; circulan fragmentos de él mismo que lo invocan, que obran como si lo contuvieran casi por completo y en los cuales puede llegar a encontrar refugio; los comentarios lo duplican, otros discursos en los que debe finalmente aparecer por sí mismo, confesar lo que se negó a decir, liberarse de lo que ostentosamente fingía ser.

Las circunstancias lo llevan a Foucault (molesto por el pedido editorial) a concluir: “No tratemos de justificar este viejo libro ni de reinscribirlo hoy; la serie de acontecimientos a los cuales pertenece y que son su verdadera ley está lejos de haberse cerrado”. La postura es radicalmente borgeana. Si el devenir continúa su marcha (y la continuará hasta el crepúsculo de los tiempos) la proliferación de sentidos está asegurada (1).

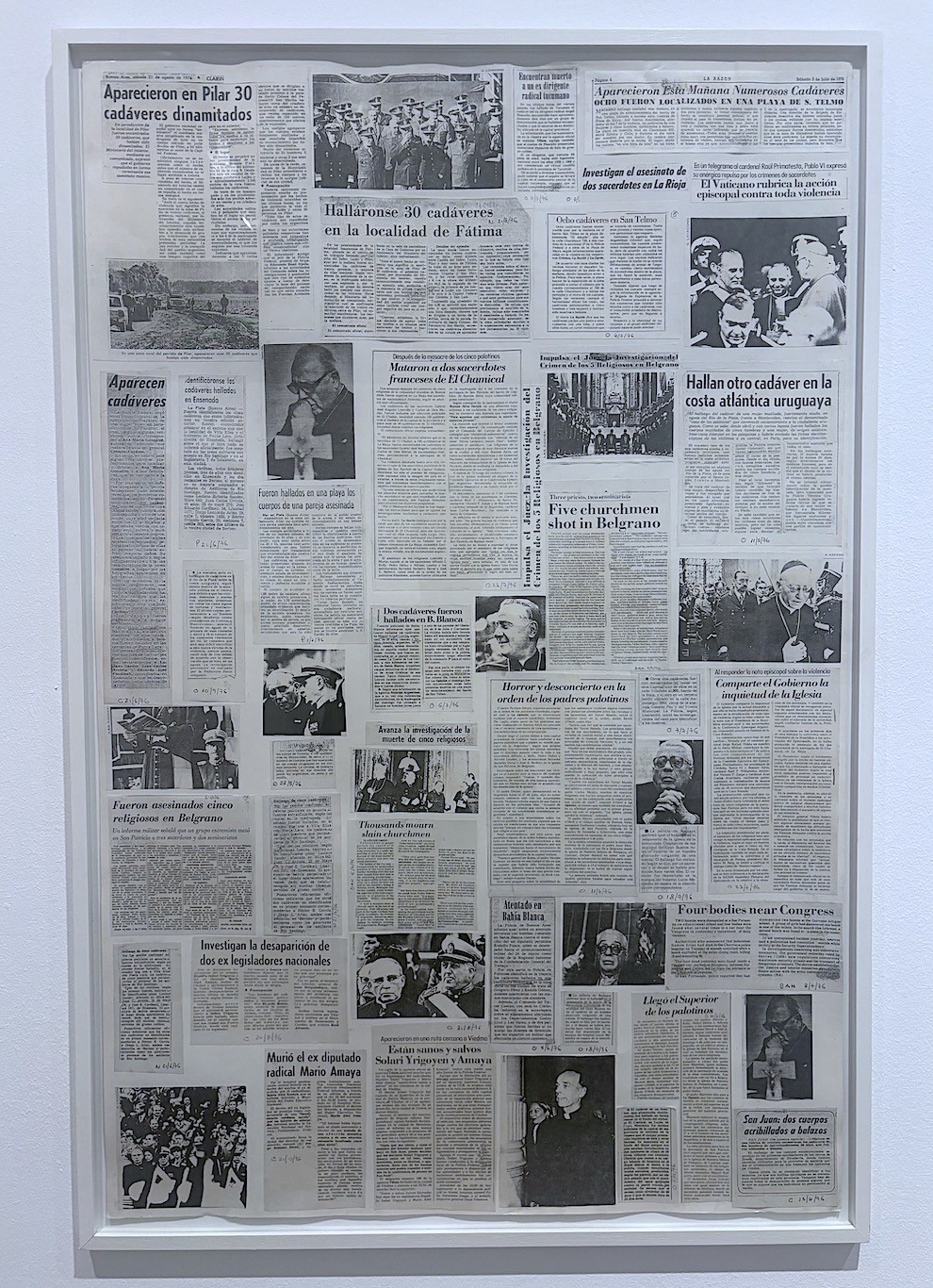

El fenómeno descripto (el sentido nunca es un punto quieto) se verifica con cualquier objeto, no solamente un libro. Pongamos como ejemplo la obra Nosotros no sabíamos (2), de León Ferrari, una de cuyas versiones se exhibe (Sin título) en la exposición Moderno y Metamoderno (3), curada por Victoria Noorthoorn y Francisco Lemus, en el Museo Moderno de Buenos Aires.

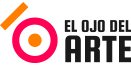

Nosotros no sabíamos. Collage con recortes de diarios, 1976.

La pregunta obvia al enterarnos del título es, ¿nosotros no sabíamos qué?, pero la pregunta sólo permanecerá acechante hasta confrontar la pieza de Ferrari, un collage elaborado a partir de recortes de periódicos con noticias de crímenes cometidos por la última dictadura militar argentina. Entre otras cosas, el collage supone un registro en simultáneo de la masacre y por eso el título cobra visos de ironía. El espectador comprende ante la obra el objeto de su ignorancia, aunque gracias a ella –a la obra– se convierte en supuesta ignorancia: quien decía no saber, en realidad, sabía; o sabía a medias; o no sabía que sabía; o se negaba a saber. Con la actividad del espectador Nosotros no sabíamos invierte su sentido –nosotros sabíamos–, y habilita la formulación de un interrogante tan lícito como crudo, tan sencillo como lacerante: ¿qué quiere decir no saber cuando –en efecto– se sabe?

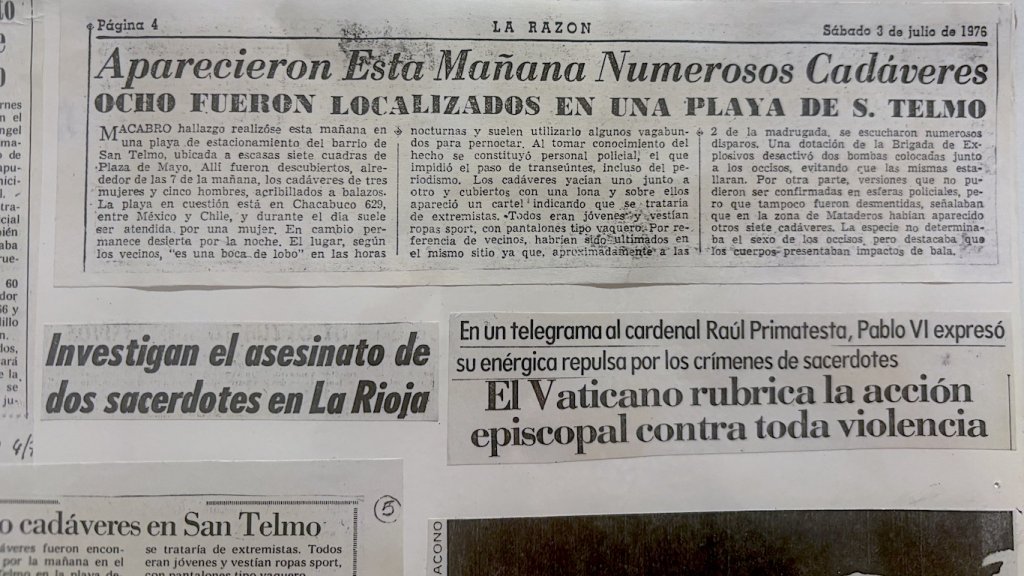

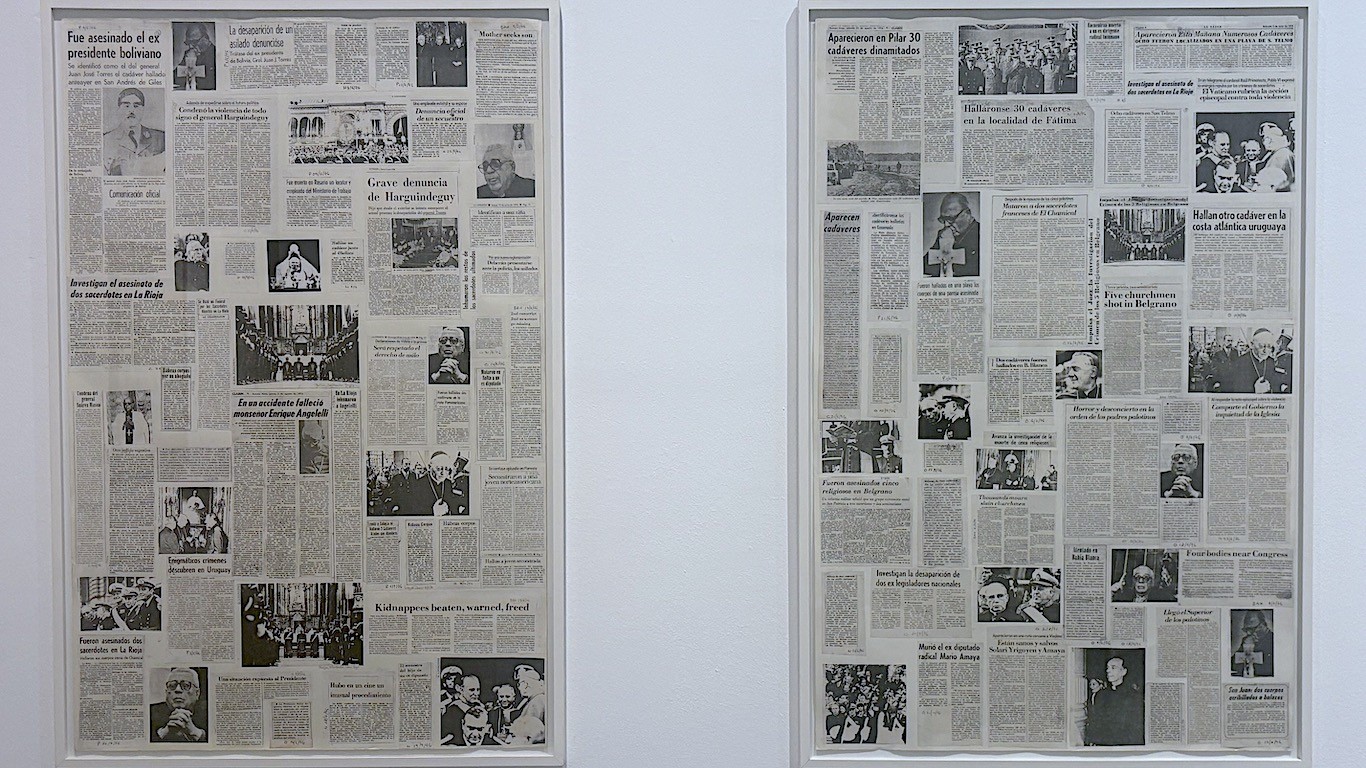

Nosotros no sabíamos. Collage con recortes de diarios, 1976.

Ferrari decidió escribir una apostilla para su trabajo. Es esa clase de textos que explican el procedimiento de manera aséptica, casi científica. Comienza así: “Esta es una recopilación incompleta de algunas de las noticias que los periódicos de 1976 publicaron sobre la primera época de la represión desatada por la junta de Videla”. La incompletud del proyecto es paradójica, porque el recorte de noticias, en el espacio de la obra, resulta ser todas las noticias posibles: las que revelan el accionar sistemático de los militares, y a la vez, son las “que lograron pasar el tamiz de la censura o que se dejaron pasar como mensaje de terror”. ¿Cuál de ambas opciones sería la más perturbadora? Sin duda, la segunda, por ella nos inclinamos. Y una última cuestión, con el fin de ahondar en el carácter siniestro de los sucesos, ¿la gente afirmaba no saber por simple temor o por razones menos decorosas?

Nosotros no sabíamos. Collage con recortes de diarios, 1976.

Ferrari se refiere a “los crímenes cometidos por nuestras FFAA”, y subrayo el peso capital del posesivo, al comprometernos a todos los ciudadanos (en mayor o menor medida) con el desastre nacional. Este collage (prosigue el artista) da “una idea del clima que vivía la población y del grado de conocimiento que tenían quienes los justificaban con un ‘por algo será’”, expresión que “luego de los juicios reemplazaron por ‘nosotros no sabíamos’”. Por los juicios se pasa de un supuesto saber (“por algo será”) al no saber liberador. Hubiera sido inaceptable (tanto social como individualmente) tras el Juicio a las Juntas de 1985 y la revelación del plan sistemático de exterminio, hacerse cargo de semejante infamia, de ahí la imperiosa necesidad de omitir los hechos (todo había salido a la luz, aunque, según Ferrari, la luz había iluminado siempre). Finalmente, el texto arremete contra las complicidades eclesiásticas y por último se refiere al material y a los ejemplares que se editaron en Brasil (donde Ferrari se exilió en 1976) y a raíz de la muestra 500 años de represión, realizada en el Centro Cultural Recoleta en 1992.

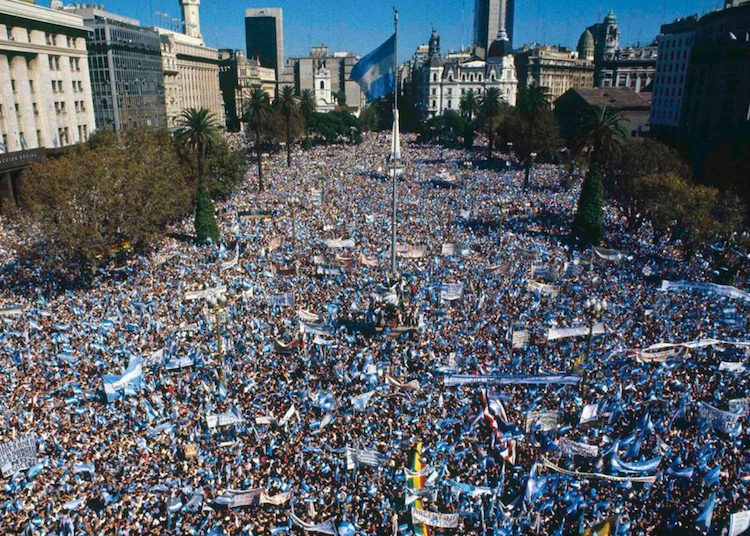

Festejos Argentina Mundial 78.

En la última visita a la muestra presto especial atención a dos artículos datados en julio de 1976 que informan de la aparición de ocho cadáveres en una playa de estacionamiento de San Telmo. El asombro surge por la discrepancia en los domicilios mencionados, Chacabuco 729, Chacabuco 629. Atribuyo el error al apuro del redactor, sin embargo el clima de la dictadura me lleva a pensar más bien en conspiraciones. Además, en la noticia donde figura la altura del 600 aclaran, correctamente, “entre México y Chile”. Como es muy cerca del museo (y de mi casa) decido investigar. Cuál será mi sorpresa al tropezar en Chacabuco 929 con una playa de estacionamiento. Consulto al empleado sobre la antigüedad del negocio y él no duda en asignarle más de cincuenta años. Comienzo a especular sin freno, una de mis pasiones, y sigo camino. En Chacabuco 737 aparece una segunda playa de estacionamiento, en un edificio visiblemente derruido. Pretendo entablar diálogo con el encargado, quien en ese momento reubicaba un automóvil. Le pregunto si 737 es la dirección correcta, pero se resiste a responder, primero quiere saber si soy de la AFIP. Niego la acusación y le resumo los hechos. No lo duda: “Es acá”. No dice “fue acá”, habla en presente, tiene 70 años, hace 20 que trabaja allí y se lanza: el barrio fue un tendal de muertos, justo en la esquina acribillaron a dos y agrega un dato: en esa época funcionaba un taller de SMATA, no una playa de estacionamiento. Regreso a casa pensando en la convergencia entre pasado y presente que impone la obra. Pero sobre todo pienso en el porvenir. ¿Seremos capaces los argentinos de volver a alegar ignorancia? (4).

Apoyo popular Guerra de Malvinas (1982).

Nosotros no sabíamos es una obra eminentemente política, en el sentido más interesante (el único interesante) del término. Y no los es (o no lo es sólo) porque se hable de la dictadura y su plan sistemático de exterminio y desaparición forzada de personas, de la violencia estatal o la lucha armada, lo político es el material elegido por Ferrari, simple, al alcance de todos, como la información de los masacrados, como el diario del día; lo político es el procedimiento, la sencillez, en medio del terror, y sus renovados efectos. En definitiva, la traza política de Nosotros no sabíamos reside en la contaminación mutua entre forma y contenido y en la evidencia incontrastable de que no había ningún secreto por revelar (de lo contrario, habrían tenido razón quienes decían no saber), todo estaba a la vista, y, curiosamente, no lo veíamos.

1. Didier Eribon cita este pasaje en la extraordinaria biografía que le dedica a Foucault y se pregunta, retóricamente: “¿Puede expresarse mejor que un libro cambia cuando es leído por nuevos lectores?”. Por supuesto que se puede, ya lo había hecho Jorge Luis Borges treinta años antes con Pierre Menard.

2. Como hipótesis genealógica –tanto Foucault nos contagia–, el título podría provenir de las últimas líneas del prefacio de Simone de Beauvoir al libro Djamila Boupacha, de Gisèle Halimi, corría 1962: “No hay terceros caminos: espero que este libro contribuirá a convencer de ello a los lectores. La verdad les ataca por todas partes, ya no pueden seguir balbuciendo: ‘Nosotros no sabíamos...’; y, sabiéndolo, ¿pueden ustedes hacer como que no lo saben o limitarse a algunos gemidos inertes? Espero que no”.

3. Todos los ensayos de este año versarán sobre obras pertenecientes a la exposición Moderno y Metamoderno, iniciada en abril de 2024 y con fecha de cierre para marzo de 2026. El primer párrafo del texto institucional, firmado por ambos curadores, sintetiza la propuesta: “Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio de nuestro museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. A través de una selección de 300 obras creadas durante los últimos 100 años, la exposición ofrece un recorrido por los movimientos del arte moderno y contemporáneo argentino bajo una mirada plural y federal”.

4. Cuando una comunidad, con o sin razón, por bronca, desconocimiento, malestar o maldad, entrega su voto a favor de la destrucción del Estado (de la destrucción para ciertas funciones), luego no debería sorprenderse de las consecuencias (políticas) de sus actos (políticos). Desde el desmantelamiento del INCAA hasta el desguace de Vialidad Nacional, la República Argentina, en breve, volverá a ser otra. Lo consiguió el menemismo, que por un considerable período de tiempo disfrutó de su primavera. Incluso la dictadura tuvo unos cuantos veranitos: económico, deportivo, bélico. Si la historia es cíclica, en Argentina el fenómeno, como todo, se magnifica. Beatriz Sarlo escribió el 30/09/2018, a raíz del préstamo del FMI concedido a Mauricio Macri: “Todo vuelve y (al revés de lo que sostenía Heráclito, según lo cita Platón) los argentinos nos bañamos varias veces en el mismo río” (Perfil). Podría insertar decenas de citas a fin de sostener esta visión, pero sólo invocaré dos. Ricardo Piglia, en Los Diarios de Renzi (tomo III), jueves 5 de enero de 1978: “La realidad económica es tan demencial como la vida política”. Del mismo autor, en Las tres vanguardias (clases dictadas en 1990): “El temor al futuro está construido sobre la base de que puede ser igual al pasado. En la política, el discurso de lo posible tiende a poner como amenaza lo que ya fue”.