Hubo una vez en un departamento en penumbras muy cerca del mall conocido como Alto Palermo donde pude escuchar a Eduardo Costa diciendo cosas que nadie había dicho entre las más de ochenta entrevistas que llevaba hechas para el libro El Di Tella: historia de un fenómeno cultural (Planeta, 2021).

Las palabras de Costa le estaban dando un espesor de historia social a mi investigación que se terminó impregnando, pero me temo que su participación en el texto se limitó a revisar al grupo Arte de los Medios (con Roberto Jacoby y Raúl Escari) y dejar su testimonio sobre figuras acaso con más cartel en la película del instituto. Por eso esta es una buena oportunidad para recordar el tiempo, masticado y escupido punto por punto, que Costa se había tomado en esa, nuestra primera charla, para declarar al psicoanálisis como uno de los dos males más malditos de los dorados 60. El otro eran los militares y sus golpes pero eso era más o menos unánime, conocido.

Todo empezó con la pregunta por el satánico Doctor Fontana, el de la terapia lisérgica, al que Costa culpaba de la deriva mental de muchos y muchas (sobre todo las mujeres, las chicas, sus amigas); pero sus flechas maledicentes, tan opuestas a su manera suave, caían también sobre la secta freudiana. Costa destruía el cuento ese que nos gusta tanto contar sobre la ciudad analizada, con su clase media ascendente y su, también, Instituto Di Tella. Los consultorios, los divanes, decía Costa habían dejado heridas emocionales tan irreparables como la punta de las FAL irrumpiendo en la universidad en el invierno de 1966. Hablaba de sesiones en las que aquello de Psexoanálisis (Héctor Olivera con escenografía de Edgardo Giménez y un inolvidable Norman Briski) no era ningún paso de comedia y de pacientes como zombies pagando hasta cuatro sesiones semanales. Costa exponía el lado B del hit de la década. Y tenía un final alternativo para la historia de Oscar Massotta (para quien exigía una relectura literaria de su teoría) y capítulos sórdidos nunca antes escuchados sobre Sergio Mulet, el chongo más malo del Moderno.

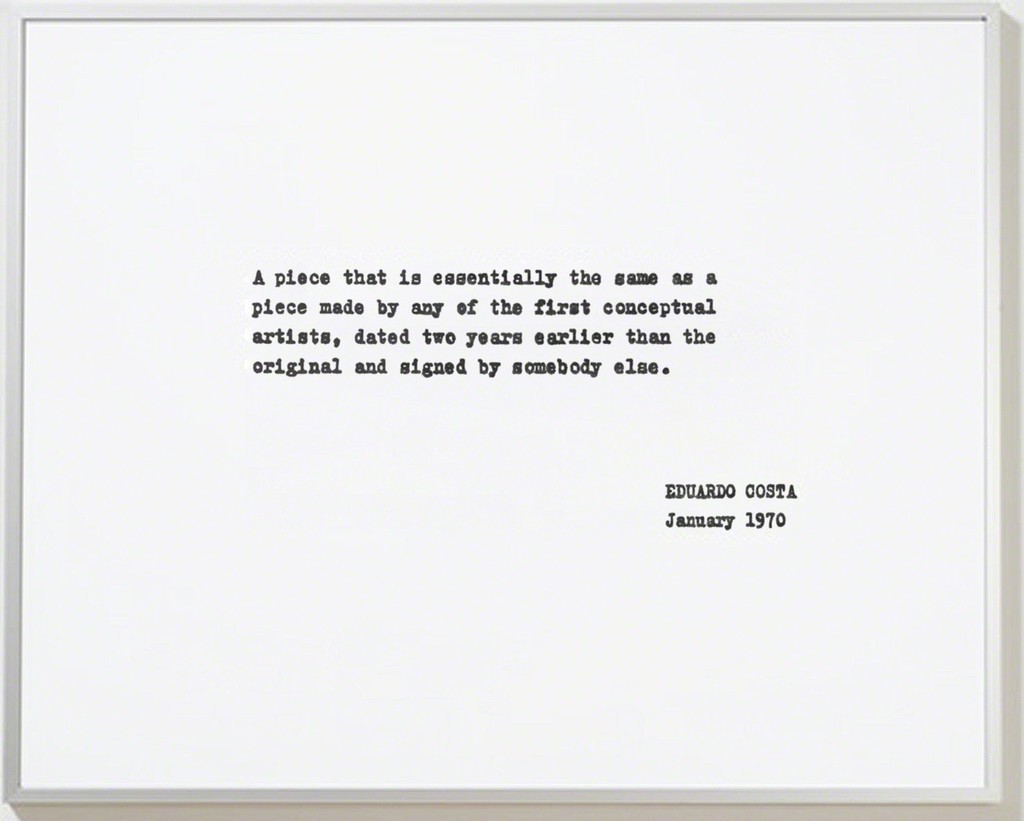

Costa era uno de los mayores emergentes conceptuales de su generación. Había participado de una obra tan mayúscula como el Happening para un jabalí difunto que era como La Guerra de los mundos de Orson Welles dicho por Marshal Mc Luhan. Fake news para la era de la sexta edición y “el diario” como toda la verdad posible. Lo viral antes de la autopista digital. Un texto y un puñado de fotos repetidos en el diario El Mundo y dos revistas semanales sobre un episodio que nunca jamás había ocurrido. La noticia que solo estuvo en una gacetilla y el episodio que nunca fue cuyas huellas espectrales los museos buscan corporizar volviendo fetiche al loop de la comunicación. Todo el sistema de medios como soporte.

Sí, claro, yo estaba ahí por eso. Pero Costa, como muestra su icónico par de aros tautológicos para la serie Fashion Fiction, tenía uno de los oídos más sensibles de su generación. Y ostentaba un raro título: era el último que había tenido contacto con la bellísima y esquiva Susana Salgado, la hermanita perdida de la tapa Pop de Primera Plana (también en el invierno del 66, así era la cosa). La elegida en Buenos Aires de Lawrence Alloway, el inglés que inventó el nombre total: pop culture. En efecto Costa, era el último ditelliano que había tenido contacto con la “super beauty” pero ya había pasado mucho tiempo entonces: casi veinte años desde el 11/9/2001. Y en New York y muy cerca de las Twin Towers. Costa dijo tantas cosas esa tarde entre penumbras que también tuvo que decir que no sabía porque me las estaba contando si apenas me conocía.

Hubo otra vez, mucho antes, en la que me movía en la pista con mucha timidez pero era imposible no hacerlo. A golpe de sintetizador Virus era un llamado al baile desatado. Era en verano y era en la discoteca del casino de Necochea, una pieza de arquitectura pop arruinada por el aire del mar y la desidia de esa ciudad un poco amarga y muy ventosa. Se gritaba eso de “Luna de miel” como los orgasmos que todavía no habían llegado pero, se entendía, la misma letra era un orgasmo autoinfligido. “Cometa Halley, cópula y ensueño”, se lo cantaba así nomás, se bailaba y ninguno de nosotros pensaba entonces que eso era arte conceptual para los pies. Como los aros de oro con forma de oreja, como la noticia de la noticia que no fue, esta canción de Virus era uno de los productos mejor logrados del grupo de Arte de los Medios aunque no estuviese funcionando como tal. A nadie le importaba quién había escrito la letra porque Federico Moura era el autor de todo entonces. Pero ahora sí me parece muy relevante que la haya escrito este dandy en penumbras que piensa en imágenes e imagina en caracteres de máquina poética.