En la nouvelle -o cuento de hadas dadaísta según el propio autor- Margarita (un recuerdo) (Mansalva, 2013), César Aira escribe: “(…) Margarita se había ido. En el tren silencioso, el que hacía temblar el mundo con su ruido pero no se oía. No era que no lo supiera ya, porque lo sabía desde el momento en el que la había visto subir al tren, o antes, cuando nos preparamos a acompañarlos a la estación. Me había negado a pensarlo, o lo había dejado para después, sabiendo que no me gustaría. Gustaría, angustiaría: curiosa similitud. Sólo había que agregar ‘an’ al principio, y una “i” después de la ‘t’ (…)”.

Inútil preguntarse o explicar el “tema” de la nouvelle en un escritor como Aira. Mejor pensarlo como un artista contemporáneo que escribe y también como un involuntario Vasari que en esta descripción bien podría referirse al énfasis semiótico de la obra y el enorme silencio que la artista Margarita Paksa (1936-2020) hizo entre 1968 y 1976, años en que dejó la escena artística desde el abismo de la radicalización (Tucumán Arde) en ese tren silencioso que hace temblar al mundo sin hacer ruido.

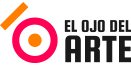

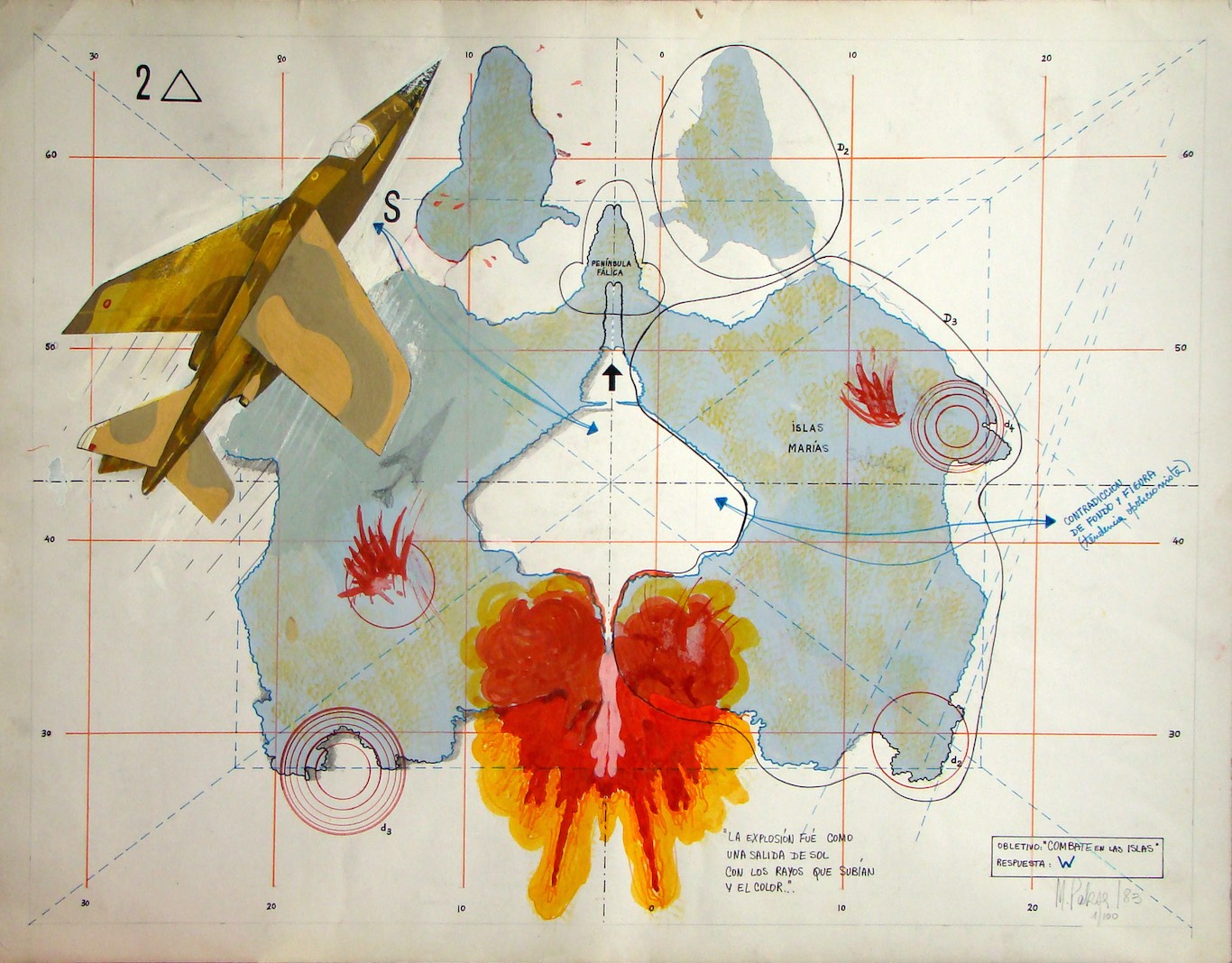

Todo Paksa. En los 24 meses completos de los años 1967 y 1968, Margarita entró en estado de trance proyectual. Como mucho del arte contemporáneo de los 60, lo que fue del pop al conceptualismo, sus obras eran ideas con un destino efímero. Habían sido pensadas para no durar en el sistema-arte y escapar del fetichismo. La apuesta era acaso exagerada pero la aventura bien valía la pena. Por eso, una vez que volvió a la escena, Margarita tuvo que aferrarse a las minuciosas anotaciones que sostuvieron su participación en dos hitos de la década (Experiencias 68 en Di Tella y, otra vez, Tucumán Arde). Como si de los lugares solo quedasen sus mapas, Margarita dispuso en el plano proyectual la memoria de su propia obra, levemente siempre al margen del centro.

Y en 1997, cuando los 60 ditellianos fueron rehabilitados, hizo lo que Aira proponía en uno de sus casi 150 libros: recordó lo que había anotado para no olvidar. O mejor dicho, dejó constancia de su recuerdo en una bitácora preciosa llamada Proyectos sobre el discurso de mí, donde apunta en cien páginas todo lo que hizo (que fue mucho) y lo que no hizo (que fue mucho también) en los años 1967 y 1968.

Proyectos sobre el discurso de mí (2003). Fundación Espigas.

El inventario solo se sale de sus márgenes para dar cuenta de un proyecto trunco en colaboración con otra rara avis sixtie: Ricardo Carreira (1942-1993). Escribió Margarita en su introducción a Proyectos: “En noviembre de 1980 le propuse a Ricardo Carreira que hiciéramos una exposición juntos. Comenzamos a reunirnos en un bar de la esquina de Maipú y Paraguay, el Florida. Al regresar a mi estudio, yo tomaba notas de mis ideas y recuerdos de lo hablado y las releíamos juntos. La muestra no se hizo y no recuerdo porqué, sólo se diluyó” (¿Otra vez el tren de Pringles, el tren loco de Aira?).

Pero quizás, seguro, la obra sí se hizo. En esas conversaciones, en los apuntes de Paksa, en las lecturas en voz alta. Son casi siete páginas de iniciativas, estrategias, señalamientos, cada línea un micromanifiesto. Acaso la característica más definitiva de Paksa haya sido esta: hacer obras para poder escribir un manifiesto. Su manifiesto está en la descripción de la materialidad y el concepto de estas obras y a cada una le corresponde el suyo, intransferible. Una vanguardia que se come a sí misma en loop.

La obra que “solo se diluyó” con Carreira se iba a llamar (o se llamó) Para un conjunto de tres y es un acto de justicia poética detenerse en ella antes que en Comunicaciones (Experiencias 68), que dejó como fe de vida un disco simple con jadeos amorosos o en MAC, su salto al objeto con muebles de acrílico que la puso en la historia de las mujeres argentinas del diseño.

Transcribo a continuación solo el primer módulo del proyecto para imaginarlo (o creer que algo así es imaginable): “Hacer el montaje de una obra donde participen todos los tiempos de su elaboración: las conversaciones previas, el tema o los temas elegidos, sus significados, el lugar donde se mostrará, el fotógrafo que la re-crea, el catálogo, los textos que la componen, el espectador que le da sentido, significado distinto; todo lo que se seleccionó y se desechó, lo que hizo el espectador en su mayor o menor capacidad de identificarse; de todo lo hecho, lo propuesto y no realizado quedan residuos, rastros que afectan la realidad y la transforman”.

Se propone aquí que la obra maestra de Margarita Paksa es este inventario, este acto de recordar, reeditado en 2003. Porque es lo que realiza al fin la idea de su proyecto diluído con Carreira y la suma de sus micromanifiestos, que destellan una luz rara (¿de tren silencioso que hace temblar sin ruido?), aún hasta en sus erratas. Margarita afirma que lo que escribió entre 1967 y 1968 para soportar la carga paradojal de lo efímero y que no fue retocado en 1997. Es difícil creer, entonces, que no haya revisado los extraños re-nombramientos que se leen en la bitácora de Comunicaciones. Al detenerse en el diseño del simple que formaba parte de su instalación en Experiencias 68, Margarita escribió que “el diseño de la tapa del disco reproduce la doble espiral, pero en plata y negro. Fue realizada, sobre un boceto personal, por Alfredo Fontana, dentro del departamento de Diseño Gráfico del Instituto, con la dirección de Alfredo Distéfano”.

Comunicaciones (1968). Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

Alfredo en realidad se refiere a Rubén cuando pone Fontana (Rubén Fontana) y en Distéfano a Juan Carlos y no a Alfredo, que se corresponde al que se cree el mejor jugador de la historia del fútbol hasta la irrupción de Pelé. Todo Paksa, de nuevo. ¿Qué es esta errata intocable? Un empecinamiento de la artista en el error; su propio acto dadaísta en la relectura; el anticipo de una futura secuencia posible en una nouvelle cualquiera de César Aira. Margarita, sí, un recuerdo. Nada menos.